☆金沢の春支度の風物詩 雪吊り「ほどき」の作業始まる

けさは朝から日差しもあり、日中の気温は16度まで上がるとの予報だ。金沢もようやく春らしい陽気に恵まれそうだ。きのうJR金沢駅付近の車で走っていると、冬の間、雪の重みで樹木の枝が折れないよう縄で木を補強する「雪吊り」の取り外し作業が行われていた。雪吊りは冬支度、雪吊り外しは春支度をする金沢の風物詩でもある。

金沢駅東口前の大通りではクロマツの並木で作業が行われていた。その様子をしばらく見学させてもらった。「多変ですね」と声をかけると、作業をする造園業の職人さんは「(縄を)結ぶより解(ほど)く方がずっと楽だよ」と答えてくれた。業界では雪吊り作業を「結ぶ」、雪吊り外しを「解く」と 称しているようだ。結ぶ作業は、木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。解く作業は、枝に結んだ縄の部分をハサミで切って取り除く=写真=。低い場所の縄の結びは地面から切り落とし、高い枝の縄の結びはハシゴを登り切り落とす。最後に竹の柱を外す。

称しているようだ。結ぶ作業は、木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。解く作業は、枝に結んだ縄の部分をハサミで切って取り除く=写真=。低い場所の縄の結びは地面から切り落とし、高い枝の縄の結びはハシゴを登り切り落とす。最後に竹の柱を外す。

作業の職人さんと話していると、通りがかったインバウンド観光の人たちが寄ってきて、盛んにカメラのシャッターを押していた。オーストラリアの女性から「まるでアートですね。でもなぜ、このようなことを木に施すのですか」と、同行の通訳を介して尋ねられた職人さんは「冬の間、金沢の雪は湿っていてとても重い。なのでサポートしないと枝が折れる。もう春なので(縄を)外している」と説明した。すると、女性は「Japanese people are kind to trees」と感心した様子だった。

作業が行われていたのは高さ5㍍ほどのクロマツだったが、あの兼六園で随一の枝ぶりを誇る唐崎松には5本の芯柱が立てられ、結ぶ縄の数は800本にも及ぶそうだ。ちなみに、兼六園管理事務所に問い合わせると、あさって14日から兼六園では雪吊りを外す作業が始まり、今月21日の最終日に唐崎松での作業が行われる。

⇒12日(水)午前・金沢天気 くもり時々はれ

きょうは雲一つない秋晴れの空だった。朝は冷えていたものの、日中の気温は25度と夏日。前回ブログの続き。兼六園で雪吊りが始まるころに、紅葉の色どりを見せてくれる場所がいくつかある。

きょうは雲一つない秋晴れの空だった。朝は冷えていたものの、日中の気温は25度と夏日。前回ブログの続き。兼六園で雪吊りが始まるころに、紅葉の色どりを見せてくれる場所がいくつかある。 「モミジバフウ」。原産地がアメリカだったことからアメリカ楓と呼ばれている。空を見上げると赤と青のコントラスが目に映える=写真・上=。

「モミジバフウ」。原産地がアメリカだったことからアメリカ楓と呼ばれている。空を見上げると赤と青のコントラスが目に映える=写真・上=。 この時季の紅葉の隠れた名所もある。金沢大学角間キャンパスだ。中山間地にあるキャンパスで、この時季は晩秋と初冬を告げる天候が入り混じる。キャンパスの回廊から見える紅葉の風景だ=写真・下=。木々はゆっくりと紅葉していくが、山間だけにその紅葉を追い立てるかのように風も吹き、冷たい雨も降る。紅葉と冬の訪れを同時に感じさせる、季節のスクランブルが楽しめるスポットだ。

この時季の紅葉の隠れた名所もある。金沢大学角間キャンパスだ。中山間地にあるキャンパスで、この時季は晩秋と初冬を告げる天候が入り混じる。キャンパスの回廊から見える紅葉の風景だ=写真・下=。木々はゆっくりと紅葉していくが、山間だけにその紅葉を追い立てるかのように風も吹き、冷たい雨も降る。紅葉と冬の訪れを同時に感じさせる、季節のスクランブルが楽しめるスポットだ。 金沢に住む者にとって、冬の訪れを告げるのは何と言っても兼六園の「雪吊り」ではないだろうか。毎年11月1日から雪吊りが始まり、唐崎松(からさきのまつ)などの名木に施される=写真、撮影は去年11月=。木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。まるで天を突くような円錐状の雪吊りはアートのようにも見える。

金沢に住む者にとって、冬の訪れを告げるのは何と言っても兼六園の「雪吊り」ではないだろうか。毎年11月1日から雪吊りが始まり、唐崎松(からさきのまつ)などの名木に施される=写真、撮影は去年11月=。木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。まるで天を突くような円錐状の雪吊りはアートのようにも見える。 っているのを見た、という。「旅するチョウ」と称されるアサギマダラが北陸を訪れるのは例年9月下旬ごろなのだが、季節がゆったりとしているのだろうか。来月11月1日から兼六園では恒例の雪つり作業が始まる。(※写真・上=世界農業遺産「能登の里山里海」情報ポータル公式サイトより)

っているのを見た、という。「旅するチョウ」と称されるアサギマダラが北陸を訪れるのは例年9月下旬ごろなのだが、季節がゆったりとしているのだろうか。来月11月1日から兼六園では恒例の雪つり作業が始まる。(※写真・上=世界農業遺産「能登の里山里海」情報ポータル公式サイトより)  139人で、北朝鮮が新型コロナウイルスの感染対策として国境を封鎖していた去年の同じ時期に比べて3倍余りに増えている。

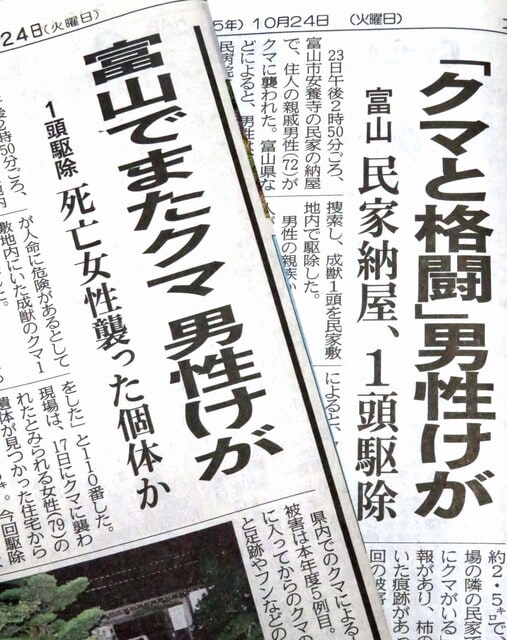

139人で、北朝鮮が新型コロナウイルスの感染対策として国境を封鎖していた去年の同じ時期に比べて3倍余りに増えている。 これも不気味なニュースだ。クマに襲われてけがをするなど被害にあった人の数は、今年度はこれまでに17の道府県で少なくとも167人にのぼり、国が統計を取り始めて以降、最も多かった3年前の158人をすでに上回り、過去最悪の被害となっている。NHKが独自に集計した数字だ。

これも不気味なニュースだ。クマに襲われてけがをするなど被害にあった人の数は、今年度はこれまでに17の道府県で少なくとも167人にのぼり、国が統計を取り始めて以降、最も多かった3年前の158人をすでに上回り、過去最悪の被害となっている。NHKが独自に集計した数字だ。 材が活躍できる 活力ある金沢市に」「金沢に活力を 決断・突破・実行力」などと訴えているが、いま一つピンと来ない。

材が活躍できる 活力ある金沢市に」「金沢に活力を 決断・突破・実行力」などと訴えているが、いま一つピンと来ない。 兼六園に足を延ばした。遅咲きの桜で知られる「兼六園菊桜」が満開を迎えていた。その下にはツツジが赤い花を一面に咲かせている。春から初夏への季節の移ろいを感じさせる。

兼六園に足を延ばした。遅咲きの桜で知られる「兼六園菊桜」が満開を迎えていた。その下にはツツジが赤い花を一面に咲かせている。春から初夏への季節の移ろいを感じさせる。 きょう31日付の地元各紙を読むと、あす4月1日から台湾のエバー航空が毎日運航で再開すると、記事と広告で掲載されていた=写真・上=。この便の効果でさらに金沢はぎやかになるのではないだろうと憶測した。石川県観光戦略推進部「統計から見た石川の観光」(令和3年版)によると、コロナ禍以前の2019年の統計で、兼六園の日本人以外の国・地域別の入場者数のトップは台湾なのだ。数にして16万4千人、次は中国の4万4千人、香港3万7千人、アメリカ3万人の順になる。この年に兼六園を訪れた訪日観光客数は47万5千人なので、3割以上が台湾からの入りということになる。

きょう31日付の地元各紙を読むと、あす4月1日から台湾のエバー航空が毎日運航で再開すると、記事と広告で掲載されていた=写真・上=。この便の効果でさらに金沢はぎやかになるのではないだろうと憶測した。石川県観光戦略推進部「統計から見た石川の観光」(令和3年版)によると、コロナ禍以前の2019年の統計で、兼六園の日本人以外の国・地域別の入場者数のトップは台湾なのだ。数にして16万4千人、次は中国の4万4千人、香港3万7千人、アメリカ3万人の順になる。この年に兼六園を訪れた訪日観光客数は47万5千人なので、3割以上が台湾からの入りということになる。 台湾の日本統治時代、台南市に当時東洋一のダムと称された「烏山頭(うさんとう)ダム」が建設された。不毛の大地とされた原野を穀倉地帯に変えたとして、台湾の人たちから日本の功績として今も評価されている。このダム建設のリーダーが、金沢生まれの土木技師、八田與一(1886-1942)だった。ダム建設後、八田は軍の命令でフィリピンに調査のため船で向かう途中、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃で船が沈没し亡くなった。1942年(昭和17年)5月8日だった。

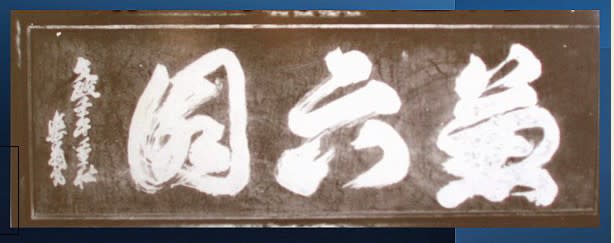

台湾の日本統治時代、台南市に当時東洋一のダムと称された「烏山頭(うさんとう)ダム」が建設された。不毛の大地とされた原野を穀倉地帯に変えたとして、台湾の人たちから日本の功績として今も評価されている。このダム建設のリーダーが、金沢生まれの土木技師、八田與一(1886-1942)だった。ダム建設後、八田は軍の命令でフィリピンに調査のため船で向かう途中、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃で船が沈没し亡くなった。1942年(昭和17年)5月8日だった。 た。ただ、命名した人物には諸説ある。これ以降、兼六園のシンボルとも言える霞ヶ池が造られるなど本格的に手が入ることになる。兼六園に隣接する「いしかわ生活工芸ミュージアム」に、当時の加賀藩主から依頼を受けた幕府の老中・松平定信の筆「兼六園」の扁額=写真・上=が飾られている。

た。ただ、命名した人物には諸説ある。これ以降、兼六園のシンボルとも言える霞ヶ池が造られるなど本格的に手が入ることになる。兼六園に隣接する「いしかわ生活工芸ミュージアム」に、当時の加賀藩主から依頼を受けた幕府の老中・松平定信の筆「兼六園」の扁額=写真・上=が飾られている。 わりまで楽しませてくれて、潔く花の命を終わらせる。まさに散り際の美学である。武家の庭園らしい見事な花だと語り継がれる桜でもある。慶應年間(1865-68)に天皇より加賀藩主が賜わったものと伝えられ、別名「御所桜」ともいわれている。

わりまで楽しませてくれて、潔く花の命を終わらせる。まさに散り際の美学である。武家の庭園らしい見事な花だと語り継がれる桜でもある。慶應年間(1865-68)に天皇より加賀藩主が賜わったものと伝えられ、別名「御所桜」ともいわれている。 10年ほど前の話だが、この曲水の源流を訪ねて水の流れの上流をさかのぼってみた。すると「山崎山」という兼六園のもっとも東側の小高い山の下に小さな洞窟があった。この中には入れないので、山崎山の裏側に回ると、池があった。ガイドマップには「沈砂池(しんさち)」という池だった。ここから向こうは兼六園ではないので、ここが曲水の発生源の池だと分かった。池は深く、よく見ると水道管と思われるパイプラインとつながっている。そこで、兼六園管理事務所を訪ねると、当時の所長が丁寧に説明してくれた。「この池は辰巳用水という江戸時代につくられた用水から水を引いている。ここで水を調整し、1秒間に160㍑の水が流れるように計算して下流に流している」と。

10年ほど前の話だが、この曲水の源流を訪ねて水の流れの上流をさかのぼってみた。すると「山崎山」という兼六園のもっとも東側の小高い山の下に小さな洞窟があった。この中には入れないので、山崎山の裏側に回ると、池があった。ガイドマップには「沈砂池(しんさち)」という池だった。ここから向こうは兼六園ではないので、ここが曲水の発生源の池だと分かった。池は深く、よく見ると水道管と思われるパイプラインとつながっている。そこで、兼六園管理事務所を訪ねると、当時の所長が丁寧に説明してくれた。「この池は辰巳用水という江戸時代につくられた用水から水を引いている。ここで水を調整し、1秒間に160㍑の水が流れるように計算して下流に流している」と。 留学生は、兼六園を散策に行き、そのときインバウンド観光客の団体を案内していた日本人のガイドが「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と言っていたのを聞いて、「加賀百万石」のことかとガイドの案内に耳をそばだてた。そのとき、ガイドは金沢城の石垣を指さして説明していたので、とても腑に落ちたという。「百万個もの石を使って、お城を造り、そして金沢に用水をはりめぐらせた加賀のお殿様はとても有能な方だったのですね」と留学生は感心していた。

留学生は、兼六園を散策に行き、そのときインバウンド観光客の団体を案内していた日本人のガイドが「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と言っていたのを聞いて、「加賀百万石」のことかとガイドの案内に耳をそばだてた。そのとき、ガイドは金沢城の石垣を指さして説明していたので、とても腑に落ちたという。「百万個もの石を使って、お城を造り、そして金沢に用水をはりめぐらせた加賀のお殿様はとても有能な方だったのですね」と留学生は感心していた。 な役職だ」などと発言した。この発言に批判が集まり、きのう10日の国会で謝罪して発言を撤回した。ところが、過去のパーティーで4回以上も同様の発言をしていたことが発覚。本人はきょう付で辞表を岸田総理に提出した=写真・下=。

な役職だ」などと発言した。この発言に批判が集まり、きのう10日の国会で謝罪して発言を撤回した。ところが、過去のパーティーで4回以上も同様の発言をしていたことが発覚。本人はきょう付で辞表を岸田総理に提出した=写真・下=。