☆人権侵害や国土防衛にどう手立て あす憲法記念日

あす3日の憲法記念日を前に共同通信が行った憲法に関する世論調査(郵送方式)の結果が各紙で報じられている。目を引いた項目は「問5:憲法に関し、あなたが国会で議論してほしいテーマは何ですか。優先度の高いものを三つまでお答えください」。答えのトップは「九条と自衛隊」38%で、「社会保障などの生存権」32%、「教育」25%、「大災害時などの緊急事態」24%、「デジタル社会での人権」22%などと続いている。

「九条と自衛隊」がトップなのは、隣国のロシアによるウクライナ侵攻が北方領土から北海道へと連鎖反応するのではないか、北朝鮮は弾道ミサイルを日本領土に撃ち込んでくるのではないか、中国は尖閣諸島に軍事侵攻するのではな いか、といった懸念を抱く有権者がこのところ増えているからではないだろうか。日本は、国際紛争を解決する手段として戦争や武力の行使に訴えることは、憲法によって認められていない。

いか、といった懸念を抱く有権者がこのところ増えているからではないだろうか。日本は、国際紛争を解決する手段として戦争や武力の行使に訴えることは、憲法によって認められていない。

この対応策の一つとして、政府は2022年12月の閣議で「国家安全保障戦略」など新たな防衛3文書を決定し、敵の弾道ミサイル攻撃に対処するため、発射基地などをたたく「反撃能力」(敵基地攻撃能力)の保有を明記した。ところが、北朝鮮は固体燃料ロケットの開発でICBMを素早く実践配備できるよう動いている。追尾して発射前に叩くことはできるのだろうか。

そして最近とくに高まっている懸念という意味では「デジタル社会での人権」もそうだ。他人への誹謗中傷や侮辱、プライバシーの侵害、SNSいじめ、ヘイトスピーチなど。フジテレビのリアリティ番組『テラスハウス』に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(2020年5月)はその典型的な事案だろう。この事件がきっかけで、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に、「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」を加えられて厳罰化した。しかし、刑法の厳罰化によって、SNSの誹謗中傷は治まったと言えるだろうか。

デジタル社会の人権問題はさらに複雑だ。たとえば、児童ポルノはその画像がいったんネット上で出回ると、画像のコピーが転々と拡散して回収が極めて困難となる。被害者は将来にわたって苦しむことになる。重大な人権侵害だ。

衆参の国会議員には法の見直しによる対応や与野党の足の引っ張り合いではなく、憲法そのものをテーマに本筋の議論を深めてもらいたい。

⇒2日(火)午後・金沢の天気 はれ

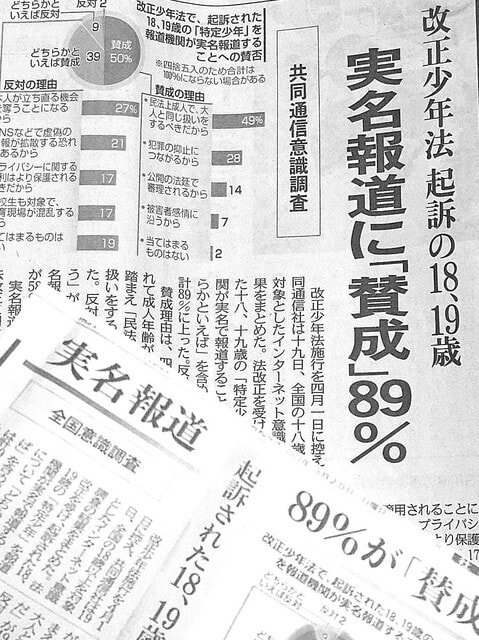

と同時に、新聞やテレビ報道の法律上のルールも変わる。現行の少年法では立ち直りの妨げにならないよう、本人を特定する実名報道や写真掲載などは禁止されている(第61条)。今回の改正によって、「特定少年」が逆送され起訴となった場合には、その段階で実名報道の禁止が解除される。

と同時に、新聞やテレビ報道の法律上のルールも変わる。現行の少年法では立ち直りの妨げにならないよう、本人を特定する実名報道や写真掲載などは禁止されている(第61条)。今回の改正によって、「特定少年」が逆送され起訴となった場合には、その段階で実名報道の禁止が解除される。