★能登地震は復興ステージへ 仮設住宅から公営住宅に、地元ラーメン店も再開

筋コンクリート造)の集合住宅150戸が2027年3月までに建設される予定となっている。ほかの3ヵ所については場所や戸数や建て方、構造などはまだ未定のようだ。県では9市町で計3000戸程度の公営住宅を建設する見通しを示していて、「災害に強く地域の景観やコミュニティの維持に寄与し、子供から高齢者まで安心して暮らせる環境や持続性を持った住まいづくり」を整備指針に掲げている。

筋コンクリート造)の集合住宅150戸が2027年3月までに建設される予定となっている。ほかの3ヵ所については場所や戸数や建て方、構造などはまだ未定のようだ。県では9市町で計3000戸程度の公営住宅を建設する見通しを示していて、「災害に強く地域の景観やコミュニティの維持に寄与し、子供から高齢者まで安心して暮らせる環境や持続性を持った住まいづくり」を整備指針に掲げている。宇野文夫が日常の観察、大学での見聞、環境問題、時事問題、メディアとインターネットに関する考察を綴るブログ。新聞記者、民放報道局長、金沢大学特任教授を経て、現在はフリーで活動中。著書に『実装的ブログ論』(幻冬舎)など。

筋コンクリート造)の集合住宅150戸が2027年3月までに建設される予定となっている。ほかの3ヵ所については場所や戸数や建て方、構造などはまだ未定のようだ。県では9市町で計3000戸程度の公営住宅を建設する見通しを示していて、「災害に強く地域の景観やコミュニティの維持に寄与し、子供から高齢者まで安心して暮らせる環境や持続性を持った住まいづくり」を整備指針に掲げている。

筋コンクリート造)の集合住宅150戸が2027年3月までに建設される予定となっている。ほかの3ヵ所については場所や戸数や建て方、構造などはまだ未定のようだ。県では9市町で計3000戸程度の公営住宅を建設する見通しを示していて、「災害に強く地域の景観やコミュニティの維持に寄与し、子供から高齢者まで安心して暮らせる環境や持続性を持った住まいづくり」を整備指針に掲げている。48時間で498㍉という去年9月の奥能登の記録的な大雨からきょう21日で半年となった。この豪雨災害で16人が亡くなり、流されるなど住宅被害は1790棟に上っている。豪雨災害の被災者の中には去年元日の能登半島地震にも見舞われた、いわゆる二重被災した人も多い。きょう輪島市をめぐり、被災地の現状や仮設住宅の様子を見てきた。

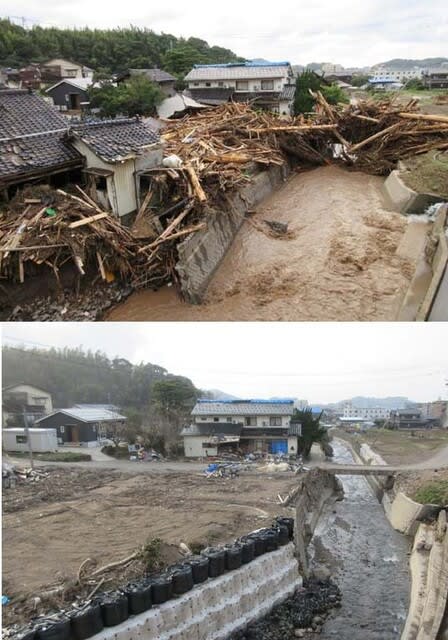

川の氾濫で14歳の女子中学生が流され亡くなった輪島市久手川町の塚田川周辺。被災現場を見たのは翌日の22日午後だった。山間地からの流木が河川の下流で橋脚などに当たり、積みあがって「ダム」のような状態になっていた=写真・上=。これが原因で橋の周囲の家々に水害をもたらした。元日の地震で山の地盤が緩み、豪雨で大量の流木が流され、その流木がさらに人家に水害を拡大させた。そんな被災の連鎖が見える現場だった。

川の氾濫で14歳の女子中学生が流され亡くなった輪島市久手川町の塚田川周辺。被災現場を見たのは翌日の22日午後だった。山間地からの流木が河川の下流で橋脚などに当たり、積みあがって「ダム」のような状態になっていた=写真・上=。これが原因で橋の周囲の家々に水害をもたらした。元日の地震で山の地盤が緩み、豪雨で大量の流木が流され、その流木がさらに人家に水害を拡大させた。そんな被災の連鎖が見える現場だった。

いまの現地の様子は、橋の周辺の流木などは片付けられているものの=写真・中=、まだ一部で流木が積み上がっている現場もあった。一帯は地震で断水し、仮設の水道管が整備されたが、豪雨で水道管が流され再び断水となった。また、電気が一部で通っていないことから、仮設住宅に身を寄せている住民も多いようだ。

石川県が整備していた地震被害の仮設住宅6882戸は入居を終えている。豪雨の仮設住宅と して286戸を整備し、そのうちの52戸はすでに入居。きょうは災害が大きかった輪島市杉平町で整備されていた仮設住宅104戸が完成=写真・下=、入居を待ちわびた人たちが家具などを運び入れていた。残り130戸も来月4日までに完成する予定で、輪島市では来月13日までに指定避難所4ヵ所をすべて閉鎖することにしている。

して286戸を整備し、そのうちの52戸はすでに入居。きょうは災害が大きかった輪島市杉平町で整備されていた仮設住宅104戸が完成=写真・下=、入居を待ちわびた人たちが家具などを運び入れていた。残り130戸も来月4日までに完成する予定で、輪島市では来月13日までに指定避難所4ヵ所をすべて閉鎖することにしている。

地震と豪雨の二重災害となった被災地では、全半壊した住宅がいまも多く残っている。解体業者とともに被災家屋の後始末をする人たちの姿も見かけた。

⇒21日(金)夜・金沢の天気 はれ

能登半島の南部の宝達志水町で21日に6時間で28㌢の雪が降り、同じく北部の輪島市で22日に6時間で26㌢の積雪など、金沢地方気象台は連日、「顕著な大雪に関する気象情報」を発している。強烈な寒波は24日までの3連休は続く見込みで、気象台は大雪による交通障害や、積雪による去年元日の能登地震の被災地での家屋の倒壊などに注意を呼びかけている。

仮設住宅に雪だるま、被災地に貢献の坂茂氏が日本芸術院会員に

被災地の積雪の様子を見にきょう日帰りで輪島市に行ってきた。同市宅田町の仮設住宅に立ち寄ると、積雪は30㌢ほどだろうか、かなりの雪の量だ。中には雪だるまもあって雪を楽しんで様子もうかがえた=写真・上=。一つ気になったのは、それぞれの仮設住宅では玄関の前は除雪してあるものの、除雪もなく長靴の跡もない住宅がところどころある。不在なのか、あるいは冬ごもりで外出していないのかと案じた。仮設住宅は高齢者が比較的多いといわれているので、積雪で親族の家に身を寄せて不在なのか、と思ったりもした。

被災地の積雪の様子を見にきょう日帰りで輪島市に行ってきた。同市宅田町の仮設住宅に立ち寄ると、積雪は30㌢ほどだろうか、かなりの雪の量だ。中には雪だるまもあって雪を楽しんで様子もうかがえた=写真・上=。一つ気になったのは、それぞれの仮設住宅では玄関の前は除雪してあるものの、除雪もなく長靴の跡もない住宅がところどころある。不在なのか、あるいは冬ごもりで外出していないのかと案じた。仮設住宅は高齢者が比較的多いといわれているので、積雪で親族の家に身を寄せて不在なのか、と思ったりもした。

同市杉平町の被災した漆器店に、国内外の被災地での支援活動などで世界的に知られる建築家、坂茂(ばん・しげる)氏が設計した輪島塗の仮設工房があると聞いて訪れた。大雪で仮設工房の屋根や出入り口にはかなりの雪が積もっていた=写真・中=。去年3月に建設されたもので、工房の柱などは「紙管」と呼ばれる硬い筒状に加工した再生紙でできている。広さ12畳の工房は2棟で、輪島塗の職人の作業場として活用されているようだ。坂氏の設計は、珠洲市の見附島近くにある仮設住宅も知られる。こうした災害地における仮設住宅や緊急避難所の設計に尽力し、人間生活を助ける即効性の高い仕事は特筆すべきものがあるとして、文化庁に設置

同市杉平町の被災した漆器店に、国内外の被災地での支援活動などで世界的に知られる建築家、坂茂(ばん・しげる)氏が設計した輪島塗の仮設工房があると聞いて訪れた。大雪で仮設工房の屋根や出入り口にはかなりの雪が積もっていた=写真・中=。去年3月に建設されたもので、工房の柱などは「紙管」と呼ばれる硬い筒状に加工した再生紙でできている。広さ12畳の工房は2棟で、輪島塗の職人の作業場として活用されているようだ。坂氏の設計は、珠洲市の見附島近くにある仮設住宅も知られる。こうした災害地における仮設住宅や緊急避難所の設計に尽力し、人間生活を助ける即効性の高い仕事は特筆すべきものがあるとして、文化庁に設置 されている国の栄誉機関「日本芸術院」の新会員に選ばれている(2月21日付・メディア各社の報道)。

されている国の栄誉機関「日本芸術院」の新会員に選ばれている(2月21日付・メディア各社の報道)。

坂氏の仮設工房の近くでは、去年9月の奥能登豪雨の被災者向けに石川県が整備している仮設住宅の建設が進んでいる=写真・下=。2階建て104戸で、着工から4ヵ月ほど経っている。能登地震の仮設住宅6882戸は平屋だが、豪雨災害の仮設住宅は2階建て。輪島など奥能登では平地が少なく用地が限られているため、豪雨の仮設住宅は2階建てとなり、その分、建設期間も長くなっているようだ。

⇒23日(日)夜・金沢の天気 くもり時々ゆき

前回の続き。輪島市は二重被災地でもある。元日に最大震度7の地震、そして9月に48時間で498㍉という記録的な大雨に見舞われた。市役所に近い宅 田町の仮設住宅では、地震の被災者が住んでいた182戸が近くを流れる河原田川が豪雨で氾濫して一帯が冠水した。仮設住宅に土砂が流れ込み、水が引いても一帯はドロ沼の状態だった=写真・上、9月22日撮影=。この豪雨でほとんどの世帯は近くの小学校体育館などの避難所に身を寄せている。今月15日に現地を訪れると、住宅の床や壁の取り換えや、泥を落とす作業、消毒などが行われていた=写真・中=。

田町の仮設住宅では、地震の被災者が住んでいた182戸が近くを流れる河原田川が豪雨で氾濫して一帯が冠水した。仮設住宅に土砂が流れ込み、水が引いても一帯はドロ沼の状態だった=写真・上、9月22日撮影=。この豪雨でほとんどの世帯は近くの小学校体育館などの避難所に身を寄せている。今月15日に現地を訪れると、住宅の床や壁の取り換えや、泥を落とす作業、消毒などが行われていた=写真・中=。

仮設住宅を管轄する石川県庁では、被災者には再入居してもらうことを前提に年内をめどに仮設住宅の復旧作業を急いでいる。それにしても、被災者は元日の震災で避難所生活となり、7月上旬にようやく仮設住宅入居したものの、その3ヵ月後に豪雨で再び避難所生活を余儀なくされている。度重なる自然災害に翻弄され、心痛はいかばかりか。

仮設住宅を管轄する石川県庁では、被災者には再入居してもらうことを前提に年内をめどに仮設住宅の復旧作業を急いでいる。それにしても、被災者は元日の震災で避難所生活となり、7月上旬にようやく仮設住宅入居したものの、その3ヵ月後に豪雨で再び避難所生活を余儀なくされている。度重なる自然災害に翻弄され、心痛はいかばかりか。

河原田川の上流にある小学校グラウンドの仮設住宅を訪ねた。時間は正午過ぎで、仮設住宅地の入り口にキッチンカーが駐車していて、人の列ができていた=写 真・下の㊤=。「スパイスカレー」の看板が見えた。このカレーの匂いに誘われて列ができたのだろうか。キッチンカーの場合は、食品衛生管理者講習を受講し、その後に飲食店営業許可(食品衛生法に基づく許可)を取得すれば開業できるので、震災以降ずいぶんと増えているように思える。

真・下の㊤=。「スパイスカレー」の看板が見えた。このカレーの匂いに誘われて列ができたのだろうか。キッチンカーの場合は、食品衛生管理者講習を受講し、その後に飲食店営業許可(食品衛生法に基づく許可)を取得すれば開業できるので、震災以降ずいぶんと増えているように思える。

仮設住宅をめぐるとキッチンカーのほかにも、食料品や日用品を積んだ移動販売車=写真・下の㊦=をよく見かける。輪島市内の商店や飲食店の多くはシャッターが閉められていて、被災地の人にとっては、ある意味で便利な存在かもしれない。

地震の被災者用に整備された仮設住宅は七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市など能登を中心に10市町で6882戸(159ヵ所)におよび、今月12日時点で6671戸が完成している(石川県まとめ)。また、豪雨の被災者用に輪島市で264戸、珠洲市で22戸の整備が進んでいる。供与期間は原則として仮設住宅の完成から2年間となるが、住宅の新築など個別の事情に応じて延長できる。まもなく寒波とともに冬の季節がやってくる。被災者への手厚い対応を行政に望みたい。

⇒18日(月)夜・金沢の天気 あめ

元日の能登半島地震の発生からきょうで4ヵ月が経った。人的被害では、亡くなった人は245人(うち災害関連死15人)、重傷者は320人におよんでいる。そして、被災地の避難所では2420人、被災地を離れて宿泊施設などに避難している人が2186人、合せて4606人がいまも避難所での暮らしを余儀なくされている。住宅の全半壊と一部損壊は7万8568棟にも上り、うち1割を超える8142棟が全壊だった(4月30日現在・石川県危機対策課まとめ)。

被災者の方々は生活再建に向けて、どう手立てをしたらよいか悩んでおられることだろう。その選択肢として、能登に戻らず金沢やその周辺地域への移住を考える被災者が多いのではないだろうか。数字が物語っている。地震直後に避難所に身を寄せていた被災者は県のまとめで3万4000人に上っていた。現在は4606人となり、数字的には7分の1に減ったことになる。

減った理由の一つとして、仮設住宅に入居した被災者が増えているからだろう、と考えられる。では、仮設住宅の希望者はどのくらいなのか。県では被災が大きかった能登の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)で仮設住宅6254戸の建設を進めている。4月末時点で半数にあたる3200戸が完成、8月中にはすべてを被災者に提供する、としている。仮設住宅の建設戸数は被災者からの希望を集計したもので、自宅が全壊、あるいは半壊で解体する場合に入居可能となる。

ところが、6市町の全壊は7832戸、半壊は1万3095戸となっている。つまり、仮設住宅の入居希望者が少ないのだ。もちろん、全半壊の住宅には空き家となっていた家もあるだろうが、そのことを勘案しても少ない。

別の数字もある。石川県教委の発表(4月27日)によると、今月12日時点で奥能登2市2町の児童・生徒の数は小学生が1266人、中学生が770人だった。 去年5月時点と比べ小学生が453人、中学生が191人、合わせて644人減少していることが分かった。単純に計算すれば、小中合せて児童・生徒数が24%減少したことになる。震災をきっかけに奥能登を離れた家庭が増えたと推測される。

別の数字もある。石川県教委の発表(4月27日)によると、今月12日時点で奥能登2市2町の児童・生徒の数は小学生が1266人、中学生が770人だった。 去年5月時点と比べ小学生が453人、中学生が191人、合わせて644人減少していることが分かった。単純に計算すれば、小中合せて児童・生徒数が24%減少したことになる。震災をきっかけに奥能登を離れた家庭が増えたと推測される。

なぜだろう。以下は憶測だ。生活再建に欠かせないのは、まずは住まいの安定化だろう。おととい(先月29日)珠洲市の被災現場をめぐった。同市の被災地に初めて入ったのは1月30日だったが、がれきが山積みの市街地の様子はまったく変わっていなかった。いまも道路では突き上げているマンホールがいくつもあった=写真=。マンホールは道路下の下水管とつながっている。液状化で水分を多く含んだ地盤にマンホールが突き上がったのだろうと想像した。下水管の損傷も相当なものだろう。そして、珠洲市では現在も2320戸が断水となっている(4月30日現在・県企画調整室調べ)。

被災者にとってはまだまだ生活再建が見通せない。だったらこの際、金沢などに移住するかと考える若い家族層が多いのではないだろうか。奥能登4市町の4つの総合病院では3月末時点で退職、または退職意向を示している看護師が計65人に上るというショックなニュ-ス(4月13日付・毎日新聞Web版)があった。家を失った人や、目に見えない負担を背負っている人も相当にいるのだろう。震災から4ヵ月、とりとめもなく暗い話を書いてしまった。

⇒1日(水)夕・金沢の天気 くもり

仮設住宅が各地で造られている。被害が大きかった輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、羽咋市、志賀町、そして液状化現象に見舞われた内灘町の7市町であわせて4600戸におよぶ。

今月4日に輪島市の千枚田の被災状況を見に行くため国道249号を車で走っていると、目的地の手前付近で巨大な白いキノコのようなものが見えてきた=写真・上=。周囲には人の気配はなかった。おそらく災害支援ボランティアの宿泊施設で、作業のため出払っているのかもしれない、と勝手に想像した。後でネットで調べると、仮設住宅だった。「インスタントハウス」との名称で、名古屋工業大学の教授が考案した製品。防炎シートを空気で膨らませ、1棟あたり2時間で完成するという。

今月4日に輪島市の千枚田の被災状況を見に行くため国道249号を車で走っていると、目的地の手前付近で巨大な白いキノコのようなものが見えてきた=写真・上=。周囲には人の気配はなかった。おそらく災害支援ボランティアの宿泊施設で、作業のため出払っているのかもしれない、と勝手に想像した。後でネットで調べると、仮設住宅だった。「インスタントハウス」との名称で、名古屋工業大学の教授が考案した製品。防炎シートを空気で膨らませ、1棟あたり2時間で完成するという。

直径およそ5㍍、高さ4㍍ほどのいわゆる簡易住宅。中の広さは15平方㍍(4.5坪ほど)ほどで、5人から8人がカーペ ットを敷いて寝転がったりできるスペースになっている。中は断熱材が施してあり、寒さはしのげるようだ。住宅の中を見学できなかったが、それにしてもカタチが面白い。

ットを敷いて寝転がったりできるスペースになっている。中は断熱材が施してあり、寒さはしのげるようだ。住宅の中を見学できなかったが、それにしてもカタチが面白い。

志賀町富来地区で設置されている仮設住宅は「トレーラーハウス」と呼ばれ、リゾート地の別荘のような外観が特徴=写真・中=。近くにはスーパ-マーケットや薬局などもあり、とても便利な場所だ。ネットで調べると、トレーラーハウスの高さは4㍍、幅11㍍、奥行き3.4㍍の1LDK。洋室やキッチン、浴室、トイレを備え、1戸当たり4人から6人が生活できるという。家賃は無料だが、電気・上下水道料金などは各自負担となる(志賀町役場公式サイト)。入居申請は227戸分あり、町役場としては全員が入居できるよう施工主の県庁と調整している。

そして、完成したらぜひ見てみたい仮設住宅がある。このブログ(2月18日付)で取り上げた、世界的な建築家で知られる坂茂(ばん・しげる)氏の設計した仮設住宅。珠洲市で着工している木造2階建てで、6棟で計90戸が建つ。小さな棒状の木材を差し込んでつなげる「DLT材」を使用する。DLT材を積み上げ、箱形のユニットを形成し、これを組み合わせて6、9、12坪の住戸をつくる。内装は加工せずに木のぬくもりを生かすという。その設計構造をこの目で見てみたい。(※写真・下は、坂茂建築設計公式サイト「令和6年能登半島地震 被災地支援プロジェクト」より)

そして、完成したらぜひ見てみたい仮設住宅がある。このブログ(2月18日付)で取り上げた、世界的な建築家で知られる坂茂(ばん・しげる)氏の設計した仮設住宅。珠洲市で着工している木造2階建てで、6棟で計90戸が建つ。小さな棒状の木材を差し込んでつなげる「DLT材」を使用する。DLT材を積み上げ、箱形のユニットを形成し、これを組み合わせて6、9、12坪の住戸をつくる。内装は加工せずに木のぬくもりを生かすという。その設計構造をこの目で見てみたい。(※写真・下は、坂茂建築設計公式サイト「令和6年能登半島地震 被災地支援プロジェクト」より)

これらのユニークな仮設住宅に入居できる条件は、住宅が全壊あるいは半壊以上でやむを得ず住宅を解体する人などに限られる。仮設住宅に入居してもホッとするのは束の間かもしれない。損壊した住宅の撤去と再構築、今後の人生や家族設計などさまざま難題に取り組むことになるのだろう。

⇒7日(木)午前・金沢の天気 くもり