★愛犬と詣でる神社 人にも動物にも「能登はやさしや」の土地柄

能登半島の中ほどに位置する中能登町では、神酒として「どぶろく」を造り続けている神社が3社ある。3社は延喜式内の古社でもあり、酒造りの長い歴史を有する。能登半島は国連の食糧農業機関(FAO)から「世界農業遺産」(GIAHS)に認定されているが、まさに稲作と神への感謝の祈り、酒造りの三位一体の原点がここにあるのではないか、この地を訪れるたびにそう感じる。3社の一つである天日陰比咩(あめひかげひめ)神社で面白いイベントが開催されるとニュースで知って、きょう見学に行ってきた。

イベント名は「神社でオフ会 WANだフル ㏌ 天日陰比咩神社」。各地から愛犬家がペットと同伴で集まり、ワークショップに参加し、さらにお祓いも受けることができるという催し。拝殿に上がると、小松市から訪れたという男性が秋田犬とともにお祓いを受けていた。男性は「(ペットは)家族の一員なので、健康と無事を願ってお祓いをお願いしました」と話し、お祓いの後、愛犬とともに玉串を捧げていた=写真=。社務所では犬と子どもたちが触れ合う場や、専門家による愛犬の困りごと相談の場も設けられていた。イベントはあす23日まで。

イベント名は「神社でオフ会 WANだフル ㏌ 天日陰比咩神社」。各地から愛犬家がペットと同伴で集まり、ワークショップに参加し、さらにお祓いも受けることができるという催し。拝殿に上がると、小松市から訪れたという男性が秋田犬とともにお祓いを受けていた。男性は「(ペットは)家族の一員なので、健康と無事を願ってお祓いをお願いしました」と話し、お祓いの後、愛犬とともに玉串を捧げていた=写真=。社務所では犬と子どもたちが触れ合う場や、専門家による愛犬の困りごと相談の場も設けられていた。イベントはあす23日まで。

イベント会場を眺めていて、飼い主と愛犬のほんのりとした雰囲気が漂い、「能登はやさしや土までも」という言葉を思い出した。天日陰比咩神社は石動山(せきどうざん、標高565㍍)のふもとにある神社である。石動山は古来の山岳信仰の霊場でもあった。いまも伊須流岐比古(いするぎひこ)神社の社殿や堂塔伽藍が建ち並ぶ。

「能登はやさしや土まで」という言葉が文献で出てくるのは、元禄9年(1696)に加賀藩の武士、浅加久敬が書いた日記『三日月の日記』だった。浅加は馬に乗って、当時は「御山」と呼ばれていた石動山へ参拝に上った。七曲がりという険しい山道を、道案内をする地元の馬子(少年)が馬をなだめながら、そして自分も笑顔を絶やさずに一生懸命に上った。武士は馬にムチ打ちながら上るものだが、少年は馬を励まし、やさしく接する姿に感心し、日記に「されば・・・能登はやさしや土までも、とうたうも、これならんとおかし」と綴った。「能登はやさしや」はもともと加賀に伝わる杵歌(労働歌)に出てくる言葉だった。

そもそも天日陰比咩神社では、高齢や身体に障害があり階段を登れない人や砂利道が歩きにくい参拝者に配慮して、拝殿の直前まで乗用車で行ける、「ドライブスルー神社」として知られる。慌ただしい日常とは別世界の、人にも動物にもやさしい雰囲気がこの地から漂ってくる。

⇒22日(土)夜・金沢の天気 はれ

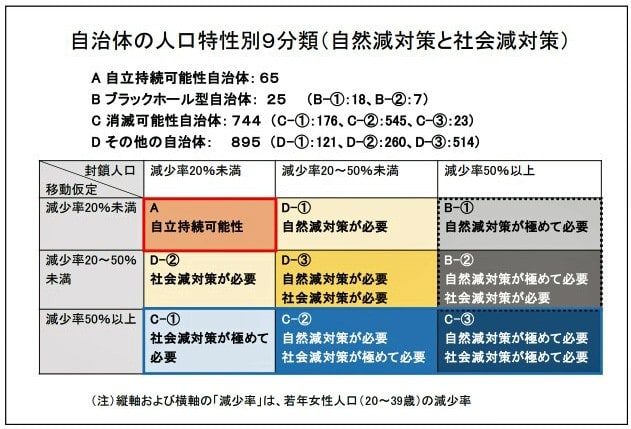

言葉で初めて発表して衝撃が走ってから10年だ。消滅する、しないは2020年から2050年にかけて20代から30代の若い女性の人口が半減するか、しないかが基準で、半減する場合は将来的に「消滅の可能性がある自治体」と定義している=図・上=。

言葉で初めて発表して衝撃が走ってから10年だ。消滅する、しないは2020年から2050年にかけて20代から30代の若い女性の人口が半減するか、しないかが基準で、半減する場合は将来的に「消滅の可能性がある自治体」と定義している=図・上=。 が能登地区になる。

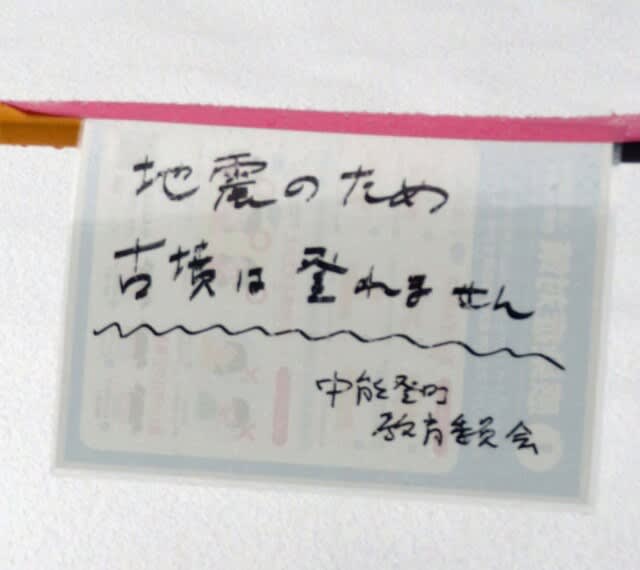

が能登地区になる。 ところが、道半ばでストップの貼り紙が。「地震のため 古墳は登れません 中能登町教育委員会」=写真・上=。関係者に問い合わせると、36基の古墳の中でも大きな1号墳と2号墳の頂上部分で数㍍にわたって地割れ走っていて、ブルーシートで応急措置を施している。適切な修復方法を文化庁などと模索中で、当面の間は立ち入り禁止となるとのことだった。これまで、学生たちを連れて能登スタディツアーを実施する際には能登の歴史を理解するポイント地点として雨の宮古墳群 を訪れていた。行政予算は生活や交通インフラなどが優先されるのが常だが、地域が誇る文化財の修復を願う。

ところが、道半ばでストップの貼り紙が。「地震のため 古墳は登れません 中能登町教育委員会」=写真・上=。関係者に問い合わせると、36基の古墳の中でも大きな1号墳と2号墳の頂上部分で数㍍にわたって地割れ走っていて、ブルーシートで応急措置を施している。適切な修復方法を文化庁などと模索中で、当面の間は立ち入り禁止となるとのことだった。これまで、学生たちを連れて能登スタディツアーを実施する際には能登の歴史を理解するポイント地点として雨の宮古墳群 を訪れていた。行政予算は生活や交通インフラなどが優先されるのが常だが、地域が誇る文化財の修復を願う。 冒頭で述べたように、中能登町は古くから広大な平地でコメづくりが営まれた豊かな地域だ。その様子は街並みを見れば理解できる。「あずまだち」あるは「あずまづくり(東造り)」と呼ばれる切妻型の屋根は建物の上に大きな本を開いて覆いかぶせたようなカタチをしている。黒瓦と白壁のコントラストも特徴的で、旧加賀藩の農家の伝統的な建築様式とも言われている。

冒頭で述べたように、中能登町は古くから広大な平地でコメづくりが営まれた豊かな地域だ。その様子は街並みを見れば理解できる。「あずまだち」あるは「あずまづくり(東造り)」と呼ばれる切妻型の屋根は建物の上に大きな本を開いて覆いかぶせたようなカタチをしている。黒瓦と白壁のコントラストも特徴的で、旧加賀藩の農家の伝統的な建築様式とも言われている。 町の様子を眺めながら車で走ると、「能登は 負けません!! 震災復興にがんばりましょう」「能登に 暖かいご支援 ありがとうございます」と書かれた看板が目に入った。看板の場所は国道159号に面した道の駅「織姫の里なかのと」。この看板を見て、「能登はやさしや土までも」という言葉を思い起こした。

町の様子を眺めながら車で走ると、「能登は 負けません!! 震災復興にがんばりましょう」「能登に 暖かいご支援 ありがとうございます」と書かれた看板が目に入った。看板の場所は国道159号に面した道の駅「織姫の里なかのと」。この看板を見て、「能登はやさしや土までも」という言葉を思い起こした。 もう一つブームの背景となっているが美容効果だ。どぶろくの旨味成分である「アルファ-EG」というタンパク質が皮膚のコラーゲン量を増やすという作用があり、ふくよかなつやつやした美肌になるという。冒頭の「どぶろく宣言」のイベントでも、どぶろくを愛用している地元の画家、書家、フードコ-ディネーターの女性3人が「どぶろく美容トーク」と題して、その効果について語った=写真=。会場には女性も多く訪れ、熱心に話を聴いていた。

もう一つブームの背景となっているが美容効果だ。どぶろくの旨味成分である「アルファ-EG」というタンパク質が皮膚のコラーゲン量を増やすという作用があり、ふくよかなつやつやした美肌になるという。冒頭の「どぶろく宣言」のイベントでも、どぶろくを愛用している地元の画家、書家、フードコ-ディネーターの女性3人が「どぶろく美容トーク」と題して、その効果について語った=写真=。会場には女性も多く訪れ、熱心に話を聴いていた。 店を営む農家がどぶろくを造っている。無農薬のコメを原料として使う生産者の話を聞きながら、どぶろくファンたちは飲み比べを行っていた。

店を営む農家がどぶろくを造っている。無農薬のコメを原料として使う生産者の話を聞きながら、どぶろくファンたちは飲み比べを行っていた。 例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。

例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。