★中秋の名月の夜に「注文の多い料理店」の話

中秋の名月。金沢の夜空は晴れて、満月を見ることができた。天候が変りやすい北陸では名月をめったに拝めない。かつて北陸を訪れた芭蕉の句がある。「名月や北国日和定なき」(『奥の細道』)。今夜は中秋の名月を期待していたけれど、あいにく雨で拝むことができなかった、と。しかし、今夜はすっきりと見ることができた=撮影:午後8時19分 =。満月は、まさに名月だ。次に中秋の名月が満月と一致するのは7年後の2030年9月12日のようだ。

=。満月は、まさに名月だ。次に中秋の名月が満月と一致するのは7年後の2030年9月12日のようだ。

話は変わる。宮沢賢治の童話『注文の多い料理店』のような話だ。NHKニュースWeb版(9月26日付)によると、中国国営メディアは、習近平国家主席が27日、共産党指導部の会合を開き、「多国間の協力を推し進め、外資を引きつける力を強めていく」と述べた、と報じている。中国が2001年にWTOに加盟して以来、140余りの国と地域にとって主要な貿易パートナーとなり、世界の経済成長に貢献してきたとして成果を強調。日本などが参加するTPP=環太平洋パートナーシップ協定への加入に意欲を示した。

国家主席から「外資のみなさんどうぞおいでください」と誘われ中国に入ると、その後は中国でスパイとして誰もが捕まる危険性がある。中国は2014年に反スパイ法を施行し、ことし7月の改正「反スパイ法」では、これまでの「国家の秘密や情報」に加えて「国家の安全と利益に関わる文書やデータ、資料や物品」を盗み取ったり提供したりする行為が取り締まりの対象になり、スパイ行為の定義が拡大された。2014年以降で、邦人17人が拘束され、うち9人が実刑判決を受けている。直近では、野村ホールディングスの香港法人幹部が、滞在していた中国本土からの出国を禁止されている(9月25日付・日経新聞Web版)。

童話『注文の多い料理店』では、山猫のオーナーが、客に「どうか帽子と外套と靴をおとり下さい」と言い始め、最後に「どうかからだ中に、壺の中の塩をたくさんよくもみ込んでください」と客に注文し、客を料理するという、怖ろしい物語だ。まさに中国で起きている話ではないのか。

⇒29日(金)夜・金沢の天気 はれ

中国が相手につけ込む振る舞いをするのは今回の処理水の放出だけではない。直近だと、ことし1月10日に中国国家移民管理局は日本に対し入国ビザ発給を中断し、トランジットビザ免除政策も中断した(1月29日に再開)。当時、中国では新型コロナウイルスの感染爆発が起きていて、日本政府が中国本土から入国する人を対象に抗原検査など水際措置を強化したことに対して、中国側は「差別的入国制限」の対抗策だと発表していた。

中国が相手につけ込む振る舞いをするのは今回の処理水の放出だけではない。直近だと、ことし1月10日に中国国家移民管理局は日本に対し入国ビザ発給を中断し、トランジットビザ免除政策も中断した(1月29日に再開)。当時、中国では新型コロナウイルスの感染爆発が起きていて、日本政府が中国本土から入国する人を対象に抗原検査など水際措置を強化したことに対して、中国側は「差別的入国制限」の対抗策だと発表していた。 さらに気になるのは中国が、北方四島をめぐるロシアの領有権に軟化の姿勢を表明したことだ。共同通信Web版(4月4日付)によると、3月20-21日に習近平国家主席がプーチン大統領と行った会談で、北方四島の領有権問題について「(どちらか一方の)立場を取らない」と表明していたことが分かった。中国関係筋が明らかにした。中国は1964年に最高指導者だった毛沢東が北方四島は日本領だと明言して以降、その認識を崩していなかったが、ロシア側に歩み寄り、中立の立場に変更したことになる。

さらに気になるのは中国が、北方四島をめぐるロシアの領有権に軟化の姿勢を表明したことだ。共同通信Web版(4月4日付)によると、3月20-21日に習近平国家主席がプーチン大統領と行った会談で、北方四島の領有権問題について「(どちらか一方の)立場を取らない」と表明していたことが分かった。中国関係筋が明らかにした。中国は1964年に最高指導者だった毛沢東が北方四島は日本領だと明言して以降、その認識を崩していなかったが、ロシア側に歩み寄り、中立の立場に変更したことになる。 ある意味で中国はカントリーリスクの高い国と言える。NHKニュースWeb版(3月27日付)によると、中国外務省の報道官は同日の記者会見で「日本人1人に対し、法律に基づいて捜査している。この日本人はスパイ活動に関わり、中国の刑法と反スパイ法に違反した疑いがある」と、拘束して取り調べを行っていると述べた。拘束されたのは製薬会社「アステラス製薬」の現地駐在の50代の男性社員。中国側は、具体的にどういう行為が法律に違反したかなど、詳しい内容については明らかにしていない。男性は駐在期間を終え、帰国間際だったとの報道もある。(※写真・上、中国・北京の天安門)

ある意味で中国はカントリーリスクの高い国と言える。NHKニュースWeb版(3月27日付)によると、中国外務省の報道官は同日の記者会見で「日本人1人に対し、法律に基づいて捜査している。この日本人はスパイ活動に関わり、中国の刑法と反スパイ法に違反した疑いがある」と、拘束して取り調べを行っていると述べた。拘束されたのは製薬会社「アステラス製薬」の現地駐在の50代の男性社員。中国側は、具体的にどういう行為が法律に違反したかなど、詳しい内容については明らかにしていない。男性は駐在期間を終え、帰国間際だったとの報道もある。(※写真・上、中国・北京の天安門) そして、ロシアのカントリーリスクは「プーチン・リスク」だ。ロイター通信Web版日本語(3月31日付)によると、ロシア産業貿易省は同日、トヨタ自動車のサンクトペテルブルク工場が国営の自動車・エンジン中央科学研究所(NAMI)に譲渡されたと表明した。同省は「今回の合意は、工場の建物・設備・土地の所有権の完全な譲渡を意味する」と表明した。トヨタ自動車サイト(同日付)も、NAMIへの譲渡による移管を完了したと発表している。譲渡額は明らかにしていない。(※写真・下、2016年12月16日、日露首脳会談後の安倍総理とプーチン大統領による共同記者会見=総理官邸、NHK中継画像)

そして、ロシアのカントリーリスクは「プーチン・リスク」だ。ロイター通信Web版日本語(3月31日付)によると、ロシア産業貿易省は同日、トヨタ自動車のサンクトペテルブルク工場が国営の自動車・エンジン中央科学研究所(NAMI)に譲渡されたと表明した。同省は「今回の合意は、工場の建物・設備・土地の所有権の完全な譲渡を意味する」と表明した。トヨタ自動車サイト(同日付)も、NAMIへの譲渡による移管を完了したと発表している。譲渡額は明らかにしていない。(※写真・下、2016年12月16日、日露首脳会談後の安倍総理とプーチン大統領による共同記者会見=総理官邸、NHK中継画像) 戦争があり、「飯(めし)取る=敵を召し取る」とのゴロ合わせで、しゃもじに「必勝」「商売繁盛」などの文字を入れ、縁起物として販売するようになった=写真、同サイトより=。

戦争があり、「飯(めし)取る=敵を召し取る」とのゴロ合わせで、しゃもじに「必勝」「商売繁盛」などの文字を入れ、縁起物として販売するようになった=写真、同サイトより=。 毎年のようにスパイ気球を飛ばしていたのだ。「気球であっても、我が国の許可なく領空に侵入すれば、領空侵犯となることから、防衛省としては、今後とも、外国政府の無人偵察用気球を含め、気球に対して、これまで以上に情報収集・警戒監視に努めてまいります」と。もし、アメリカが中国の偵察気球を撃墜していなければ、黙認を続けていたのではないか。

毎年のようにスパイ気球を飛ばしていたのだ。「気球であっても、我が国の許可なく領空に侵入すれば、領空侵犯となることから、防衛省としては、今後とも、外国政府の無人偵察用気球を含め、気球に対して、これまで以上に情報収集・警戒監視に努めてまいります」と。もし、アメリカが中国の偵察気球を撃墜していなければ、黙認を続けていたのではないか。 防衛省によると、気球は国際法上、航空機に位置づけられ、他国の領空に侵入するのは国際法に違反し、領空侵犯にあたるとされる。過去に軍用機や民間機が他国の領空に入ったことで、当事国だけでなく国際社会全体の緊張が高まったこともある(6日付・NHKニュースWeb版)。

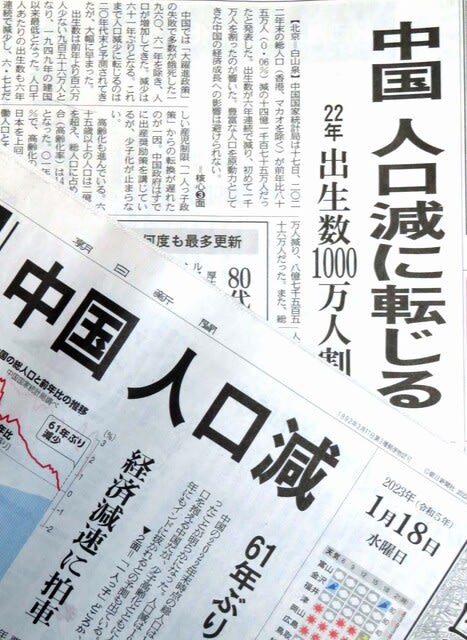

防衛省によると、気球は国際法上、航空機に位置づけられ、他国の領空に侵入するのは国際法に違反し、領空侵犯にあたるとされる。過去に軍用機や民間機が他国の領空に入ったことで、当事国だけでなく国際社会全体の緊張が高まったこともある(6日付・NHKニュースWeb版)。 もともと中国は1979年から「一人っ子政策」をしいて人口抑制を図っていたが、2016年に2人目、2021年に3人目の出産を認めた。それでも少子化に歯止めがかからないようだ。長く続いた一人っ子政策によって、中国にはいろいろな現象が起きているのではないだろうか。

もともと中国は1979年から「一人っ子政策」をしいて人口抑制を図っていたが、2016年に2人目、2021年に3人目の出産を認めた。それでも少子化に歯止めがかからないようだ。長く続いた一人っ子政策によって、中国にはいろいろな現象が起きているのではないだろうか。 そして、ウクライナ侵攻を続けるロシアも隣国だ。そもそも、中国とロシアがなぜ国連安保理の常任理事国なのか。中国の場合。もともと常任理事国は第2次世界大戦の戦勝国である国民党の中華民国だった。それが中国共産党に追われ台湾に逃れる。アメリカのニクソン大統領の中華人民共和国への訪問が公表され、国際社会がにわかに動いた。1971年10月のいわゆる「アルバニア決議」によって、国連における中国代表権は中華人民共和国にあると可決され、中華民国は常任理事国の座から外され、国連を脱退することになる。代わって中国が国連に加盟し、台湾の常任理事国を引き継ぐことになった。常任理事国として相応しいとする正当性はどこにあったのだろうか。

そして、ウクライナ侵攻を続けるロシアも隣国だ。そもそも、中国とロシアがなぜ国連安保理の常任理事国なのか。中国の場合。もともと常任理事国は第2次世界大戦の戦勝国である国民党の中華民国だった。それが中国共産党に追われ台湾に逃れる。アメリカのニクソン大統領の中華人民共和国への訪問が公表され、国際社会がにわかに動いた。1971年10月のいわゆる「アルバニア決議」によって、国連における中国代表権は中華人民共和国にあると可決され、中華民国は常任理事国の座から外され、国連を脱退することになる。代わって中国が国連に加盟し、台湾の常任理事国を引き継ぐことになった。常任理事国として相応しいとする正当性はどこにあったのだろうか。 そもそも中国はゼロコロナ政策になぜこだわってきたのか。2019年暮れに発生した武漢市での新型コロナウイルス感染が、2020年1月の中国の春節の大移動で、日本を含め世界各地にコロナ感染者が拡大したとされる。さらに、その発生源について「2020年2月6日、華南理工大学の肖波涛教授は、このウイルスについて『恐らく武漢の研究所が発生源だろう』と結論付けた論文を発表した。しかし中国政府はコロナの発生源に関する研究を厳しく制限しており、同教授は論文を撤回した」(2021年5月27日付・ウォールストリート・ジャーナルWeb版日本語)。こうした流れから読めることは、ゼロコロナという独自の防疫政策の優位性を誇示し、発生源は中国ではないと言い逃れしたかったのではないか。

そもそも中国はゼロコロナ政策になぜこだわってきたのか。2019年暮れに発生した武漢市での新型コロナウイルス感染が、2020年1月の中国の春節の大移動で、日本を含め世界各地にコロナ感染者が拡大したとされる。さらに、その発生源について「2020年2月6日、華南理工大学の肖波涛教授は、このウイルスについて『恐らく武漢の研究所が発生源だろう』と結論付けた論文を発表した。しかし中国政府はコロナの発生源に関する研究を厳しく制限しており、同教授は論文を撤回した」(2021年5月27日付・ウォールストリート・ジャーナルWeb版日本語)。こうした流れから読めることは、ゼロコロナという独自の防疫政策の優位性を誇示し、発生源は中国ではないと言い逃れしたかったのではないか。