☆トキと共生する佐渡のGIAHSストーリー(上)

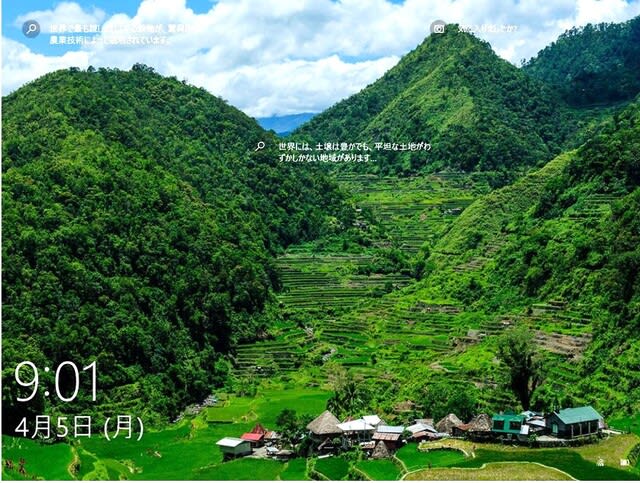

新潟県佐渡市で開催されている「GIAHS(世界農業遺産)認定10周年記念フォーラム ㏌ 佐渡」に参加している。世界農業遺産は自然環境と調和した農林漁業や伝統文化が色濃く残されていている地域(サイト)を国連の食糧農業機関(FAO)が認定する。フィリピンのイフガオ棚田やチュニジアのオアシス農業など22ヵ国の62サイト、そのうち日本では11サイトが認定されている。日本での世界農業遺産サイトのうち、「能登の里山里海(Noto’s Satoyama and Satoumi)」と「トキと共生する佐渡の里山(SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis)」は2011年6月に日本で初めてGIAHS認定を受けた。

生物多様性と農業を循環させる「生き物ブランド米」の先駆け

能登と佐渡のGIAHSは中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムでの審査会(2011年6月11日)で認定された。当時、自身も金沢大学でこの申請作業に関わっていて北京での審査の様子を見守った。七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏はそれぞれ能登と佐渡の農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。認定された夜の懇親会で、武元氏は「七尾まだら」を、高野氏は「佐渡おけさ」を歌い、ステージを盛り上げた。中国ハニ族の人たちもステージに上がり歌うなど、国際民謡大会のように盛り上がった。(※写真・上は「佐渡おけさ」をステージで披露する高野市長、右横で踊るのが渡辺竜五・市農林水産課長=2020年4月より市長)

能登と佐渡のGIAHSは中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムでの審査会(2011年6月11日)で認定された。当時、自身も金沢大学でこの申請作業に関わっていて北京での審査の様子を見守った。七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏はそれぞれ能登と佐渡の農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。認定された夜の懇親会で、武元氏は「七尾まだら」を、高野氏は「佐渡おけさ」を歌い、ステージを盛り上げた。中国ハニ族の人たちもステージに上がり歌うなど、国際民謡大会のように盛り上がった。(※写真・上は「佐渡おけさ」をステージで披露する高野市長、右横で踊るのが渡辺竜五・市農林水産課長=2020年4月より市長)

そして、高野氏は受賞の喜びをこう語った。「世界農業遺産の認定はゴールではなく、新たなスタートです。この認定を誇りに思うとともに、佐渡島民は受け継いできたこの農業の価値を認識し、より一層の持続可能な農業生産活動と里山、自然、文化の保全そしてトキをシンボルとした生物多様性保全に取り組みを進めなければなりません」

当時、佐渡市は国際保護鳥トキの放鳥で減農薬の稲作農法を行う「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度をベースにコメのブランド化を進めていた。いわゆる「生き物ブランド米」の先駆けでもあった。世界農業遺産の認定を契機に高く評価された。その後、佐渡市は生物多様性と循環型農業の構想を未来に向けてどのように描ているのか知りたく、今回のフォーラムに参加した。

当時、佐渡市は国際保護鳥トキの放鳥で減農薬の稲作農法を行う「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度をベースにコメのブランド化を進めていた。いわゆる「生き物ブランド米」の先駆けでもあった。世界農業遺産の認定を契機に高く評価された。その後、佐渡市は生物多様性と循環型農業の構想を未来に向けてどのように描ているのか知りたく、今回のフォーラムに参加した。

午後2時から始まったフォーラムは、佐渡を拠点に活動している太鼓芸能集団「鼓童」の演奏で始まった=写真・下=。52の国と地域で6500回を超える公演を行っているという。腰を落として全身の力を使って太鼓を打ち込む姿は胸を打つ。佐渡の人々の心意気を象徴するような迫力ある響きだ。

⇒29日(金)夜・佐渡の天気 はれ

2008年5月にCOP9がドイツのボンで開催され、日本の環境省と国連大学が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」で、当時の黒田大三郎環境省審議官が「SATOYAMAイニシアティブ」を提唱した。

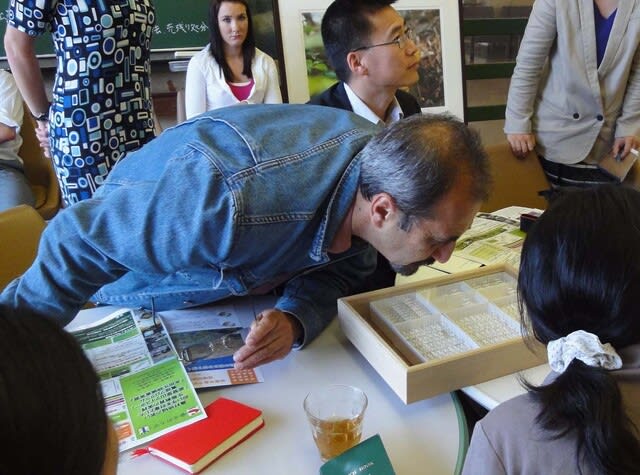

2008年5月にCOP9がドイツのボンで開催され、日本の環境省と国連大学が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」で、当時の黒田大三郎環境省審議官が「SATOYAMAイニシアティブ」を提唱した。 このSATOYAMAをさらに国際用語へと押し上げたのは能登と佐渡だった。国連食糧農業機関(FAO、本部ローマ)が認定する世界農業遺産(GIAHS)への2011年申請に、能登の8市町は共同して「Noto’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」を、そして、佐渡市は「SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis(トキと共生する佐渡の里山)」を提出した。双方とも申請タイトルに「Satoyama」を冠した。2011年6月、北京でGIAHS国際フォーラムが開催され、日本で初めてこの2件がGIAHSに認定された=写真・下=。「Satoyama Initiative」の採択と連動する相乗効果でもある。

このSATOYAMAをさらに国際用語へと押し上げたのは能登と佐渡だった。国連食糧農業機関(FAO、本部ローマ)が認定する世界農業遺産(GIAHS)への2011年申請に、能登の8市町は共同して「Noto’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」を、そして、佐渡市は「SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis(トキと共生する佐渡の里山)」を提出した。双方とも申請タイトルに「Satoyama」を冠した。2011年6月、北京でGIAHS国際フォーラムが開催され、日本で初めてこの2件がGIAHSに認定された=写真・下=。「Satoyama Initiative」の採択と連動する相乗効果でもある。 での研修だ。カリキュラムに沿って学ぶ。里山概論や土地利用、生態学的な視点、伝統的なコメづくり、地元食材の料理法などを学んでいる。その上で、イフガオ棚田を保全し、活性化することを自らのテーマとして選び、調査し、議論を重ねた。

での研修だ。カリキュラムに沿って学ぶ。里山概論や土地利用、生態学的な視点、伝統的なコメづくり、地元食材の料理法などを学んでいる。その上で、イフガオ棚田を保全し、活性化することを自らのテーマとして選び、調査し、議論を重ねた。 究していた。発表を聴いたイフガオ州知事のハバウエル氏は「州の発展に役立つものばかりだ。ぜひ実行してほしい。予算を考えたい」と賛辞を送った。

究していた。発表を聴いたイフガオ州知事のハバウエル氏は「州の発展に役立つものばかりだ。ぜひ実行してほしい。予算を考えたい」と賛辞を送った。 ルソン島中央のコルディレラ山脈の中央に位置するイフガオ族の村、バナウエに着いた。2000年前に造られたとされる棚田は「天国への階段」とも呼ばれている。最初に見た村の光景は、半世紀前の奥能登の農村のようだった。男の子は青ばなを垂らして鬼ごっこに興じている。女子はたらいと板で洗濯をしている。赤ん坊をおんぶしながら。ニワトリは放し飼いでエサをついばんでいる。七面鳥も放し飼い、ヤギも。家族の様子、動物たちの様子は先に述べた「昭和30年代の明るい農村」なのだ。

ルソン島中央のコルディレラ山脈の中央に位置するイフガオ族の村、バナウエに着いた。2000年前に造られたとされる棚田は「天国への階段」とも呼ばれている。最初に見た村の光景は、半世紀前の奥能登の農村のようだった。男の子は青ばなを垂らして鬼ごっこに興じている。女子はたらいと板で洗濯をしている。赤ん坊をおんぶしながら。ニワトリは放し飼いでエサをついばんでいる。七面鳥も放し飼い、ヤギも。家族の様子、動物たちの様子は先に述べた「昭和30年代の明るい農村」なのだ。 体として非常に病気に強い、生物多様性に富んだ農場が数多くある。これは、現在と将来の世代にとって重要なことだ」

体として非常に病気に強い、生物多様性に富んだ農場が数多くある。これは、現在と将来の世代にとって重要なことだ」