石川県の谷本正憲知事が今月26日に退任する。7期28年にわたって県政をまとめ引っ張ってきた。就任は1994年3月、まさに日本のバブル経済が崩壊し、後に「失われた20年」と称された低成長期に入ったころだった。企業は競争力が問われ、コスト削減や非正規雇用などを進めた。一方で時代の価値観も多様性や個性の重視へと変わり始めた。そして、谷本氏も時代のニーズを県政に取り込もうと動いた。

その意欲をキーワードで表現すれば、「グローバルスタンダード」ではないだろうか。1990年代半ごろからトレンドとなり、「世界に共通する理念」という意味で今でもよく使われている。谷本県政のその手始めが、金沢市と共同で1996年に設立した「いしかわ国際協力研究機構(IICRC)」だった。日本の里山・里海を科学的に評価し、伝統的な農林水産業や生態系の保全および再生に関する政策立案や情報提供を行う研究者の組織。さらに、このIICRCが前身となり、2008年に国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(OUIK)が設立された。世界で6番目の国連大学の研究所であり、「里山・里海」「持続可能な農林水産業」「都市と生物多様性」の3つを研究テーマとしている。

このころ、環境問題のグローバルスタンダードの一つに「生物多様性」が国際的にクローズアップされていた。谷本氏は2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)に乗り込んだ。各国200人が集まったハイレベル会議でスピーチを行い、生物多様性と里山里海、持続可能な農林水産業を国連大学と協働して取り組んでいくとアピ-ルした。あわせて、アフメド・ジョグラフ条約事務局長を訪ね、名古屋市で2010年に開催されるCOP10で関連会議を石川で開催してほしいと要請した=写真・上=。ジョグラフ氏はその4ヵ月後に能登の里山里海を下見に訪れた。2010年10月にはCOP10公認のエクスカーションに石川が選ばれ、世界17ヵ国50人の政府関係者や研究者、環境NGOメンバーらが訪れた。

このころ、環境問題のグローバルスタンダードの一つに「生物多様性」が国際的にクローズアップされていた。谷本氏は2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)に乗り込んだ。各国200人が集まったハイレベル会議でスピーチを行い、生物多様性と里山里海、持続可能な農林水産業を国連大学と協働して取り組んでいくとアピ-ルした。あわせて、アフメド・ジョグラフ条約事務局長を訪ね、名古屋市で2010年に開催されるCOP10で関連会議を石川で開催してほしいと要請した=写真・上=。ジョグラフ氏はその4ヵ月後に能登の里山里海を下見に訪れた。2010年10月にはCOP10公認のエクスカーションに石川が選ばれ、世界17ヵ国50人の政府関係者や研究者、環境NGOメンバーらが訪れた。

このCOP9、10の成功体験をベースに谷本氏の目線は国際認証や国際会議の開催・誘致へと展開していく。次なるグローバルスタンダードの目標は「世界農業遺産(GIAHS)」だった。2011年6月に中国・北京で開催されたFAO国連食糧農業機関のGIAHS国際フォーラムで、能登と佐渡が申請した「能登の里山里海(Noto’s Satoyama and Satoumi)」と「トキと共生する佐渡の里山(SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis)」が認定された。日本で初めての認定だった。

北京でのフォーラム閉会式で、次回は2013年にカリフォルニアワインの代名詞となっているアメリカのナパ・バレーでの開催が発表されていた。それがひっくり返って能登で開催されることになる。谷本氏が動いた。2012年5月、知事としてヨーロッパ視察に訪れた谷本氏はローマのFAO本部にジョゼ・グラジアノ・ダ・シルバ事務局長を訪ね、能登での開催を提案したのだ。FAOは次回開催が1年後に迫っていたにもかかわらず変更を決断した。谷本提案は説得力があった。「認定地でフォーラムを開催すべき」と。それ以前は2007年がローマ、09年がブエノスアイレス、11年が北京、そして13年はナパ・バレーだが、いずれも認定地ではない。認定地からの強い要望であり、FAOとしても受け入れざるを得なかったのだろう。

北京でのフォーラム閉会式で、次回は2013年にカリフォルニアワインの代名詞となっているアメリカのナパ・バレーでの開催が発表されていた。それがひっくり返って能登で開催されることになる。谷本氏が動いた。2012年5月、知事としてヨーロッパ視察に訪れた谷本氏はローマのFAO本部にジョゼ・グラジアノ・ダ・シルバ事務局長を訪ね、能登での開催を提案したのだ。FAOは次回開催が1年後に迫っていたにもかかわらず変更を決断した。谷本提案は説得力があった。「認定地でフォーラムを開催すべき」と。それ以前は2007年がローマ、09年がブエノスアイレス、11年が北京、そして13年はナパ・バレーだが、いずれも認定地ではない。認定地からの強い要望であり、FAOとしても受け入れざるを得なかったのだろう。

2013年5月に能登半島の七尾市和倉温泉でGIAHS国際フォーラムが開催され、11ヵ国19サイトの関係者が集まった。能登で初の国際会議だった。GIAHSというグローバルスタンダードは現在、日本では11サイト、世界では22ヵ国62サイトに広がり、イタリアやスペインなどヨーロッパでも認定を求める動きが広がっている。

去年11月、能登半島の和倉温泉で能登の世界農業遺産認定10周年を記念する国際会議が開催された。これには、国連大学高等研究所OUIKが主催した「GIAHSユースサミット2021 ㏌ NOTO」も併せて開催された=写真・下=。国内の3つの認定サイトから5校40人の高校生が集い、「世界農業遺産を未来と世界へ~佐渡と能登からつながろう~」をテーマに話し合った。開催の1週間前の11月17日、谷本氏は任期満了に伴う知事選には立候補せず、今期限りでの退任を表明した。自ら手掛けたGIAHS国際会議とOUIKのユースサミットは「知事の花道」になったのかもしれない。

知事のグローバルスダンタードはこのほかにも小松空港の国際線化や金沢港の国際コンテナの取扱、ユネスコ無形文化遺産の登録など多岐にわたって貢献している。

⇒21日(月・祝)夜・金沢の天気 くもり時々はれ

た評価の重荷を背負いながら愛耕会のメンバーは努力を重ねたものの、それでも「1000分の120」にとどまった。

た評価の重荷を背負いながら愛耕会のメンバーは努力を重ねたものの、それでも「1000分の120」にとどまった。 出ると目がかゆくなり、のどに違和感も感じる。毎年のことだが、何ともやっかいな「空からの贈り物」だ。

出ると目がかゆくなり、のどに違和感も感じる。毎年のことだが、何ともやっかいな「空からの贈り物」だ。 石川県農林水産部は、奥能登地域の4市町(輪島、珠洲、穴水、能登)の農家を対象に調査を行うなどして、ことしのコメの作付け面積を推計した。それによると、去年の6割程度の1600㌶にとどまり、また例年この時期に行われるカボチャやブロッコリーといった野菜の作付け面積は去年の5割程度の35㌶になる見通しであることが分かった(4月17日付・NHK石川ニュースWeb版)。ただ、この調査は欠損したため池や用水路が4月中に復旧見込みとして算定したもので、実際に水を引いてみないと分からない水田もあり、作付け面積が変動する可能性がありそうだ。

石川県農林水産部は、奥能登地域の4市町(輪島、珠洲、穴水、能登)の農家を対象に調査を行うなどして、ことしのコメの作付け面積を推計した。それによると、去年の6割程度の1600㌶にとどまり、また例年この時期に行われるカボチャやブロッコリーといった野菜の作付け面積は去年の5割程度の35㌶になる見通しであることが分かった(4月17日付・NHK石川ニュースWeb版)。ただ、この調査は欠損したため池や用水路が4月中に復旧見込みとして算定したもので、実際に水を引いてみないと分からない水田もあり、作付け面積が変動する可能性がありそうだ。 先日、能登町の実家に行く際、う回路の穴水町を経由した。道路はどこもかしこもヒビ割れて隆起し、傾いていまにも崩れそうな家屋も多い。のと鉄道「穴水駅」近くにある穴水大宮の前を通ると、鳥居や手水舎(てみずしゃ)が無残にも崩れ落ちていた=写真=。毎年9月に大宮などを中心に盛大なキリコ祭りが開催される。神輿やキリコ、山車などが曳き出され、提灯や奉灯で長い光の帯ができ、イヤサカヤッサイ、サカヤッサイと男衆の掛け声も勇ましく、笛と鉦、太鼓の囃子が町中に響き渡る。崩れた鳥居や周囲の家屋を眺めると、能登の伝統のキリコ祭りは今後どうなるのかと気がかりになる。

先日、能登町の実家に行く際、う回路の穴水町を経由した。道路はどこもかしこもヒビ割れて隆起し、傾いていまにも崩れそうな家屋も多い。のと鉄道「穴水駅」近くにある穴水大宮の前を通ると、鳥居や手水舎(てみずしゃ)が無残にも崩れ落ちていた=写真=。毎年9月に大宮などを中心に盛大なキリコ祭りが開催される。神輿やキリコ、山車などが曳き出され、提灯や奉灯で長い光の帯ができ、イヤサカヤッサイ、サカヤッサイと男衆の掛け声も勇ましく、笛と鉦、太鼓の囃子が町中に響き渡る。崩れた鳥居や周囲の家屋を眺めると、能登の伝統のキリコ祭りは今後どうなるのかと気がかりになる。 ツアーのテーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。佐渡の金山跡に入ると、ガイドの女性が詳しく説明してくれた。島内には55の鉱山があり、江戸時代から約390年間に産出された金は78㌧、銀は2330㌧に上った。佐渡金山は幕府直轄の天領として奉行所が置かれ、金銀の採掘のほか小判の製造も行われた。鉱山開発の拠点となった佐渡には国内各地から山師や測量技術者、労働者が集まった。最前線で鉱石を掘ったのは、「金穿大工(かなほりだいく)」と呼ばれた採掘のプロだった。

ツアーのテーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。佐渡の金山跡に入ると、ガイドの女性が詳しく説明してくれた。島内には55の鉱山があり、江戸時代から約390年間に産出された金は78㌧、銀は2330㌧に上った。佐渡金山は幕府直轄の天領として奉行所が置かれ、金銀の採掘のほか小判の製造も行われた。鉱山開発の拠点となった佐渡には国内各地から山師や測量技術者、労働者が集まった。最前線で鉱石を掘ったのは、「金穿大工(かなほりだいく)」と呼ばれた採掘のプロだった。 入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。

入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。 「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」

「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」 このころ、環境問題のグローバルスタンダードの一つに「生物多様性」が国際的にクローズアップされていた。谷本氏は2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)に乗り込んだ。各国200人が集まったハイレベル会議でスピーチを行い、生物多様性と里山里海、持続可能な農林水産業を国連大学と協働して取り組んでいくとアピ-ルした。あわせて、アフメド・ジョグラフ条約事務局長を訪ね、名古屋市で2010年に開催されるCOP10で関連会議を石川で開催してほしいと要請した=写真・上=。ジョグラフ氏はその4ヵ月後に能登の里山里海を下見に訪れた。2010年10月にはCOP10公認のエクスカーションに石川が選ばれ、世界17ヵ国50人の政府関係者や研究者、環境NGOメンバーらが訪れた。

このころ、環境問題のグローバルスタンダードの一つに「生物多様性」が国際的にクローズアップされていた。谷本氏は2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)に乗り込んだ。各国200人が集まったハイレベル会議でスピーチを行い、生物多様性と里山里海、持続可能な農林水産業を国連大学と協働して取り組んでいくとアピ-ルした。あわせて、アフメド・ジョグラフ条約事務局長を訪ね、名古屋市で2010年に開催されるCOP10で関連会議を石川で開催してほしいと要請した=写真・上=。ジョグラフ氏はその4ヵ月後に能登の里山里海を下見に訪れた。2010年10月にはCOP10公認のエクスカーションに石川が選ばれ、世界17ヵ国50人の政府関係者や研究者、環境NGOメンバーらが訪れた。 北京でのフォーラム閉会式で、次回は2013年にカリフォルニアワインの代名詞となっているアメリカのナパ・バレーでの開催が発表されていた。それがひっくり返って能登で開催されることになる。谷本氏が動いた。2012年5月、知事としてヨーロッパ視察に訪れた谷本氏はローマのFAO本部にジョゼ・グラジアノ・ダ・シルバ事務局長を訪ね、能登での開催を提案したのだ。FAOは次回開催が1年後に迫っていたにもかかわらず変更を決断した。谷本提案は説得力があった。「認定地でフォーラムを開催すべき」と。それ以前は2007年がローマ、09年がブエノスアイレス、11年が北京、そして13年はナパ・バレーだが、いずれも認定地ではない。認定地からの強い要望であり、FAOとしても受け入れざるを得なかったのだろう。

北京でのフォーラム閉会式で、次回は2013年にカリフォルニアワインの代名詞となっているアメリカのナパ・バレーでの開催が発表されていた。それがひっくり返って能登で開催されることになる。谷本氏が動いた。2012年5月、知事としてヨーロッパ視察に訪れた谷本氏はローマのFAO本部にジョゼ・グラジアノ・ダ・シルバ事務局長を訪ね、能登での開催を提案したのだ。FAOは次回開催が1年後に迫っていたにもかかわらず変更を決断した。谷本提案は説得力があった。「認定地でフォーラムを開催すべき」と。それ以前は2007年がローマ、09年がブエノスアイレス、11年が北京、そして13年はナパ・バレーだが、いずれも認定地ではない。認定地からの強い要望であり、FAOとしても受け入れざるを得なかったのだろう。 生徒たちは8つのグループに分かれて世界農業遺産をテーマに生物多様性や農業の発展、産業の発展、伝統文化、食文化、教育、発信などについて、それぞれの地域(サイト)の特徴や課題を話し合った。その内容を「GIAHSユース宣言」(13項目)としてまとめた。以下抜粋。

生徒たちは8つのグループに分かれて世界農業遺産をテーマに生物多様性や農業の発展、産業の発展、伝統文化、食文化、教育、発信などについて、それぞれの地域(サイト)の特徴や課題を話し合った。その内容を「GIAHSユース宣言」(13項目)としてまとめた。以下抜粋。 冒頭で3人の大使があいさつした=写真=。セネガルの大使の話には驚いた。「私もノト出身です。日本のノトに興味がここに来ました」と。会場が一瞬、「えっ」という雰囲気に包まれた。スマホで調べると、確かにセネガルの西の方にティエス州ノト市がある。スペルも「Noto」と書く。さらに検索すると、JICA公式ホームページに「地域は海沿いのため一年を通して気候が良く、また地下水が豊富にあるため、玉ねぎやジャガイモ、キャベツの野菜栽培に非常に適した地域であり、セネガルの80%の野菜生産量を担っている」と説明があった。イタリアのコレシカ島にも「Noto」というワイン用のブドウ栽培の産地がある。日本、イタリア、セネガルの「Noto」で姉妹都市が結べないだろうか、そんなことがひらめいた。

冒頭で3人の大使があいさつした=写真=。セネガルの大使の話には驚いた。「私もノト出身です。日本のノトに興味がここに来ました」と。会場が一瞬、「えっ」という雰囲気に包まれた。スマホで調べると、確かにセネガルの西の方にティエス州ノト市がある。スペルも「Noto」と書く。さらに検索すると、JICA公式ホームページに「地域は海沿いのため一年を通して気候が良く、また地下水が豊富にあるため、玉ねぎやジャガイモ、キャベツの野菜栽培に非常に適した地域であり、セネガルの80%の野菜生産量を担っている」と説明があった。イタリアのコレシカ島にも「Noto」というワイン用のブドウ栽培の産地がある。日本、イタリア、セネガルの「Noto」で姉妹都市が結べないだろうか、そんなことがひらめいた。 GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。

GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。 二日目(30日)の基調講演で、公益財団法人「地球環境戦略研究機関」の理事長、武内和彦氏が「日本の持続可能な農業とは~佐渡GIAHSの農村文化から考える~」と題して、「世界農業遺産は過去の遺産ではなく、生き続ける遺産」と説明した。「朱鷺と暮らす郷づくり」認証農家は現在407戸に。佐渡の積極的なトキの米づくりを目指す新規就農者は2019年度実績で67人に。学校ではトキとコメ作りをテーマに環境教育や食育教育が行われている。佐渡は多様な価値観を持った人たちが集う「コモンズ」共同体へと進化している。農業だけでなく観光や自然環境、コミュニティーの人々が連携することで横つながり、そして世代を超えるという新たなステージに入っている。武内氏が強調したのは「佐渡GIAHSにおける新たな農村文化の展開」という言葉だった。

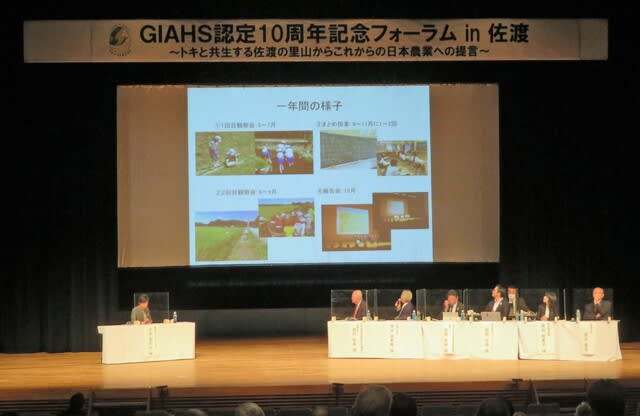

二日目(30日)の基調講演で、公益財団法人「地球環境戦略研究機関」の理事長、武内和彦氏が「日本の持続可能な農業とは~佐渡GIAHSの農村文化から考える~」と題して、「世界農業遺産は過去の遺産ではなく、生き続ける遺産」と説明した。「朱鷺と暮らす郷づくり」認証農家は現在407戸に。佐渡の積極的なトキの米づくりを目指す新規就農者は2019年度実績で67人に。学校ではトキとコメ作りをテーマに環境教育や食育教育が行われている。佐渡は多様な価値観を持った人たちが集う「コモンズ」共同体へと進化している。農業だけでなく観光や自然環境、コミュニティーの人々が連携することで横つながり、そして世代を超えるという新たなステージに入っている。武内氏が強調したのは「佐渡GIAHSにおける新たな農村文化の展開」という言葉だった。 きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。

きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。