☆ワクチンへの期待と憂鬱

新型コロナウイルスの感染状況が悪化している。朝日新聞Web版(5月14日付)によると、政府がきょう14日午前に開いた専門家による「基本的対処方針分科会」では、特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象に、北海道、岡山、広島の3道県を新たに加える諮問を出し直し、了承された。期間は今月16日から31日まで。また、群馬と石川、熊本の3県は、緊急事態宣言に準じる「まん延防止等重点措置」の対象地域に加えた。期間は16日から6月13日まで。

石川の「まん延防止等重点措置」の対象地域は金沢市となる。「重点措置」の適用が決まったことを受けて、石川県の谷本知事は、今月31日と来月1日に県内で行う予定の東京オリンピックの聖火リレーの公道での開催を中止すると発表した。聖火リレーの代替方法を検討するという(時事通信Web版)。

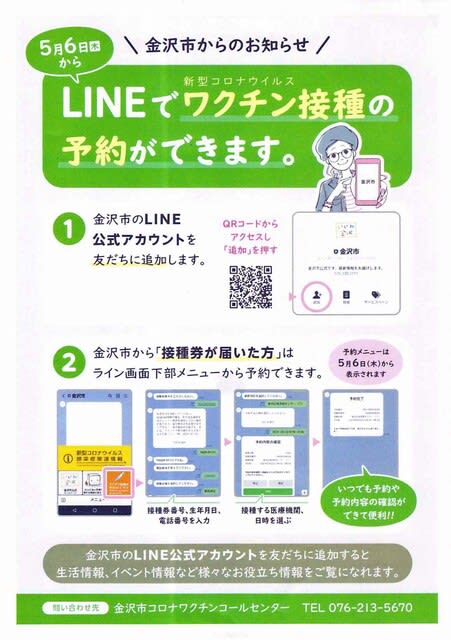

金沢市に住んでいて、ただただ待っているのがワクチン接種だ。同市のワクチン接種の予約受付は今月6日に始まったが、自身の予約はまだ取れていない。市のコールセンタ-とはようやく12日に電話が繋がった。ところが、ワクチン接種を行う市内201の医療機関はすでに申し込みが満杯の状態で、今月31日から再度、予約受付を開始するとの返事だった。この日、予約受付に使用しているアメリカの顧客管理システム「Salesforce」が一時ダウン、予約受付もストップするなど混乱が続いていた。

金沢市に住んでいて、ただただ待っているのがワクチン接種だ。同市のワクチン接種の予約受付は今月6日に始まったが、自身の予約はまだ取れていない。市のコールセンタ-とはようやく12日に電話が繋がった。ところが、ワクチン接種を行う市内201の医療機関はすでに申し込みが満杯の状態で、今月31日から再度、予約受付を開始するとの返事だった。この日、予約受付に使用しているアメリカの顧客管理システム「Salesforce」が一時ダウン、予約受付もストップするなど混乱が続いていた。

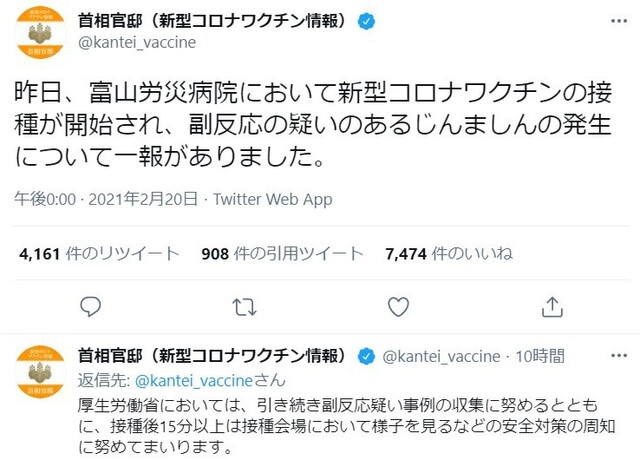

友人たちとメールでやり取りすると、「ワクチン神話はそのうち崩壊する。オレは接種しない」との意見もある。この声は少数派だが、確かに、石川県ではファイザー製のワクチンを2回接種(3月13日、4月3日)を終えた病院の女性職員が感染したことが報じられた(4月12日付・メディア各社)。2回のワクチン接種を完了しているにもかかわらず発症することを、「ブレイクスルー感染」と言うそうだ。また、全身にアレルギーが出たり、急に血圧が低下して気分が悪くなったという、アナフィラキシー・ショックを体感した知人もいる。さらに、次々と出現する変異株にワクチンがどこまで効果があるかは不透明という印象はぬぐえない。

一方で、「ワクチン先進国」のアメリカの疾病対策センター(CDC)は、新型コロナウイルスを巡る指針を改定し、ワクチン接種を完了した人は屋外および屋内の大半の場所でのマスク着用は不要と定めた。また、 ソーシャルディスタンス(社会的距離)についても、大半の場所で維持する必要はないとした。ただ、航空機や電車、空港や駅、病院では引き続きマスクの着用を推奨した(5月13日付・ロイター通信Web版日本語)。

アメリカでは、医療従事者の25%が接種拒否しているとニュース(2021年1月8日付・ロイター通信Web版日本語)になっていたが、その後、どのような展開になっているのか。日本でもことし2月から医療従事者480万人に対するワクチン接種が始まったが、これまで1回接種は336万人、2回接種は152万人となっている(総理官邸公式ホームページ・5月13日付)。単純に計算すると5月に入っても、144万人が1回も接種していないことになる。率換算で30%だ。これはワクチン配布の単なる遅れなのか、あるいは拒否なのか。

日本ではワクチンの普及が遅れているがゆえにワクチンに対する疑心暗鬼が生じるのか。期待と憂鬱が交錯する。とりとめのない話になってしまった。(※写真は、ラファエロ作『アテネの学堂』)

⇒14日(金)夜・金沢の天気 くもり

戦時下の子どもたちの竹槍訓練の写真の真ん中に赤いウイルスがある。見ようによっては、国旗の日の丸の部分がウイルスになっている。

戦時下の子どもたちの竹槍訓練の写真の真ん中に赤いウイルスがある。見ようによっては、国旗の日の丸の部分がウイルスになっている。

た。ただし、臨床試験に登録された高齢者(60歳以上)がほとんどいなかったため、この年齢層での有効性を推定できなかった。高齢者とそれ以外の年代で有効性が異なるという分析結果と理論的な根拠はない。

た。ただし、臨床試験に登録された高齢者(60歳以上)がほとんどいなかったため、この年齢層での有効性を推定できなかった。高齢者とそれ以外の年代で有効性が異なるという分析結果と理論的な根拠はない。 また、時事通信Web版(同7日付)によると、ドイツ政府は生産能力の増強を目指すべきだとして消極的な姿勢を示した。報道官は声明で「ワクチン生産の障害となっているのは、生産能力と高い品質が要求されることであって、特許ではない」と強調。「知的財産権の保護は技術革新の源泉であり、将来もそうあるべきだ」と指摘した。

また、時事通信Web版(同7日付)によると、ドイツ政府は生産能力の増強を目指すべきだとして消極的な姿勢を示した。報道官は声明で「ワクチン生産の障害となっているのは、生産能力と高い品質が要求されることであって、特許ではない」と強調。「知的財産権の保護は技術革新の源泉であり、将来もそうあるべきだ」と指摘した。 せっかく来たのにと文句の一つでもと思わないでもなかったが、「市の健康政策課の担当者からは医療機関に電話で直接申し込むことができる言われましたよ。わざわざ足を運んだのですから、受付の登録をしてくださいよ」とお願いした。すると、「当院では直接受け付けておりませんので市のコールセンターにお電話ください」の一点張りだ。すると、「そんなダラなね。せっかく来たのに」と背後から声がしたので振り返ると、順番待ちの人が5人いて、私と受付の女性のやり取り聞いていたようだ。「市のコールセンターに電話をかけたけど、電話が繋がらんからわざわざ来たんや。それがダメならどうすりゃいいんや」と、杖をついた高齢の男性が怒りだした。一触即発の状況だととっさに思い、「ここで言い合っていてもラチがあきませんので、自宅から気長にコールセンターに電話しましょう」と場をなだめて外に出た。

せっかく来たのにと文句の一つでもと思わないでもなかったが、「市の健康政策課の担当者からは医療機関に電話で直接申し込むことができる言われましたよ。わざわざ足を運んだのですから、受付の登録をしてくださいよ」とお願いした。すると、「当院では直接受け付けておりませんので市のコールセンターにお電話ください」の一点張りだ。すると、「そんなダラなね。せっかく来たのに」と背後から声がしたので振り返ると、順番待ちの人が5人いて、私と受付の女性のやり取り聞いていたようだ。「市のコールセンターに電話をかけたけど、電話が繋がらんからわざわざ来たんや。それがダメならどうすりゃいいんや」と、杖をついた高齢の男性が怒りだした。一触即発の状況だととっさに思い、「ここで言い合っていてもラチがあきませんので、自宅から気長にコールセンターに電話しましょう」と場をなだめて外に出た。 先日自宅近くのガソリンスタンドで給油した。ガソリンはまだ半分ほど残っていたが、このところ毎日のように価格が値上がりしているので、1円でも安いうちにと消費者心理が働いて満タンにした。1㍑当たり149円だった。それにしても不思議だ。新型コロナウイルスの感染で、不要不急の外出自粛やオンライン会議、リモートワークの生活スタイルが定着して、自身もマイカーに乗る回数が減ったと実感している。街中でもコロナ禍以前の3分の2ほどの交通量だ。さらに、脱炭素化で「EVシフト」が加速し、電気自動車やプラグインハイブリッド車が目立つようになってきた。

先日自宅近くのガソリンスタンドで給油した。ガソリンはまだ半分ほど残っていたが、このところ毎日のように価格が値上がりしているので、1円でも安いうちにと消費者心理が働いて満タンにした。1㍑当たり149円だった。それにしても不思議だ。新型コロナウイルスの感染で、不要不急の外出自粛やオンライン会議、リモートワークの生活スタイルが定着して、自身もマイカーに乗る回数が減ったと実感している。街中でもコロナ禍以前の3分の2ほどの交通量だ。さらに、脱炭素化で「EVシフト」が加速し、電気自動車やプラグインハイブリッド車が目立つようになってきた。