★「誰一人取り残さない」ワクチン接種のシステムを

「報道の自由」は国民の知る権利に応えるメディアの振る舞いであり、憲法第21条の表現の自由が拠りどころとなっている。ところが、欠点やあやまちを執拗に探して報じる、「あら探し」のような報道もないわけではない。

岸防衛大臣がきのう18日閣議後の記者会見で述べたメディアへの抗議がニュースになった。新型コロナウイルスのワクチンの大規模接種センターのインターネットによる予約をめぐり、朝日新聞出版のニュースサイト「アエラドット」と毎日新聞の記者がそれぞれ、実在しない接種券番号で予約できることを実際に予約して試した記事を掲載した。これに対して、岸氏は「悪質な行為で、極めて遺憾だ」と抗議した(5月18日付・NHKニュースWeb版)。

防衛庁の公式ホームページに岸氏の会見内容が掲載されている。その中で、「今般の予約に関して、朝日新聞出版アエラドットの記者の方および毎日新聞の記者の方から、不正な手段によって予約が取れたがどのように受け止めているのか、との問い合わせが防衛省にございました」と経緯を述べている。

防衛庁の公式ホームページに岸氏の会見内容が掲載されている。その中で、「今般の予約に関して、朝日新聞出版アエラドットの記者の方および毎日新聞の記者の方から、不正な手段によって予約が取れたがどのように受け止めているのか、との問い合わせが防衛省にございました」と経緯を述べている。

架空の番号でも入力が可能であることの原因について、「不正な手段による虚偽予約を完全に防止するためには、市区町村が管理する接種券番号を含む個人情報をあらかじめ防衛省が把握し、入力される予約情報と照合する必要があります。このようなシステムを短期間で実現するのは、国民の皆さまに迅速にワクチン接種を受けていただけるようにするという観点から、困難であり、そして何より、この予約システムを本センターにおいて運営するにあたり、接種対象となる全国民の個人情報を防衛省が把握することは適切ではないと考え、採用しないこととした」と。解釈すれば、予約システムの完璧性を求めて時間をかけるより、迅速な接種のために必要な範囲でシステム構築をした。

問題はむしろ以下だと指摘している。「今回の記者の行為は、ワクチン接種を希望する65歳以上の方の接種機会を奪い、ワクチンそのものが無駄になりかねない悪質な行為であり、極めて遺憾」。つまり、予約システムにこのような欠陥があると報道すれば、かえって不正なアクセスを助長することになりかねない。一方で、岸氏は「今回の問題を受け、例えば、市区町村コード等については、真正な情報であることが確認できるように、対応可能な範囲でのシステム改修を実施する予定」とシステム改修の意向を述べている。

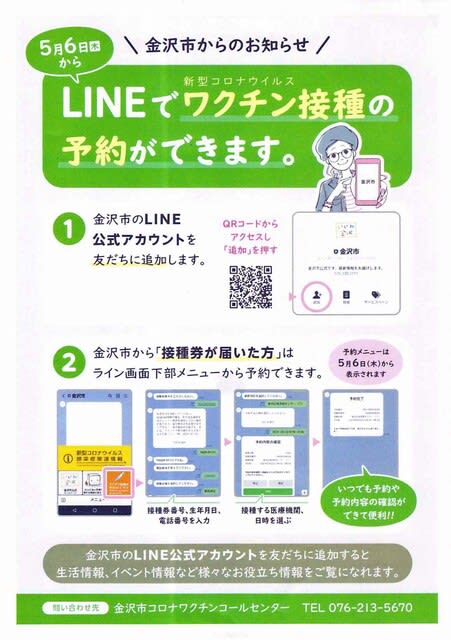

このニュースで思うことは、メディアが問うべきは、高齢者の中にはネットにアクセスできない人が大勢いるはずで、その人たちへの接種の段取りのケアはどうすべきなのか、ではないだろうか。それより何より、これは持論だが、予約システムそのものが必要なのか、ということだ。予約にこれほど時間をかけるより、迅速に接種を始めること、接種率を高めることが必要だろう。このブログでも何度か述べているが、選挙の投票方式で地区ごとに日程を指定した案内はがきを出して接収を始めればよい。予約システムが完璧であることより、「誰一人取り残さない」接種のシステムをどう構築するか、ではないだろうか。

(※写真は、朝日新聞出版のニュースサイト「アエラドット」で掲載された「予約システムに重大欠陥」の5月17日付記事)

⇒19日(水)午後・金沢の天気 くもり時々あめ

また、時事通信Web版(同7日付)によると、ドイツ政府は生産能力の増強を目指すべきだとして消極的な姿勢を示した。報道官は声明で「ワクチン生産の障害となっているのは、生産能力と高い品質が要求されることであって、特許ではない」と強調。「知的財産権の保護は技術革新の源泉であり、将来もそうあるべきだ」と指摘した。

また、時事通信Web版(同7日付)によると、ドイツ政府は生産能力の増強を目指すべきだとして消極的な姿勢を示した。報道官は声明で「ワクチン生産の障害となっているのは、生産能力と高い品質が要求されることであって、特許ではない」と強調。「知的財産権の保護は技術革新の源泉であり、将来もそうあるべきだ」と指摘した。 せっかく来たのにと文句の一つでもと思わないでもなかったが、「市の健康政策課の担当者からは医療機関に電話で直接申し込むことができる言われましたよ。わざわざ足を運んだのですから、受付の登録をしてくださいよ」とお願いした。すると、「当院では直接受け付けておりませんので市のコールセンターにお電話ください」の一点張りだ。すると、「そんなダラなね。せっかく来たのに」と背後から声がしたので振り返ると、順番待ちの人が5人いて、私と受付の女性のやり取り聞いていたようだ。「市のコールセンターに電話をかけたけど、電話が繋がらんからわざわざ来たんや。それがダメならどうすりゃいいんや」と、杖をついた高齢の男性が怒りだした。一触即発の状況だととっさに思い、「ここで言い合っていてもラチがあきませんので、自宅から気長にコールセンターに電話しましょう」と場をなだめて外に出た。

せっかく来たのにと文句の一つでもと思わないでもなかったが、「市の健康政策課の担当者からは医療機関に電話で直接申し込むことができる言われましたよ。わざわざ足を運んだのですから、受付の登録をしてくださいよ」とお願いした。すると、「当院では直接受け付けておりませんので市のコールセンターにお電話ください」の一点張りだ。すると、「そんなダラなね。せっかく来たのに」と背後から声がしたので振り返ると、順番待ちの人が5人いて、私と受付の女性のやり取り聞いていたようだ。「市のコールセンターに電話をかけたけど、電話が繋がらんからわざわざ来たんや。それがダメならどうすりゃいいんや」と、杖をついた高齢の男性が怒りだした。一触即発の状況だととっさに思い、「ここで言い合っていてもラチがあきませんので、自宅から気長にコールセンターに電話しましょう」と場をなだめて外に出た。 緊急事態宣言の効果がどれほど上がるのか、その結果次第かもしれない。5月半ばまでに感染拡大が治まらなければ、当然7月も見通しが暗くなり、無観客とせざるを得ないだろう。

緊急事態宣言の効果がどれほど上がるのか、その結果次第かもしれない。5月半ばまでに感染拡大が治まらなければ、当然7月も見通しが暗くなり、無観客とせざるを得ないだろう。