★「コロナ」から5年、ワクチン接種8回目 マスクはすっかり日常に定着

打つか打たないか少々迷ったが、結局、打つことにした。きのう(18日)金沢市内のクリニックで新型コロナウィルスのワクチン接種をしてきた。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが2023年5月に5類に移行して、単なる風邪くらいのイメージだったが、5類以降でコロナに罹った知人から発熱とのどの痛みに悩まされ続けたと聞かされ不安に思ったことがある。なので5類以降も、接種の案内が市役所から届くたびに律儀に接種を続けてきた。ただ今回市役所から案内で迷ったのは、前回去年11月13日に接種したのが最後だったので、あれから11ヵ月も経っている。「もういいだろ」と「いちおう念のため」の思いが交錯した次第。

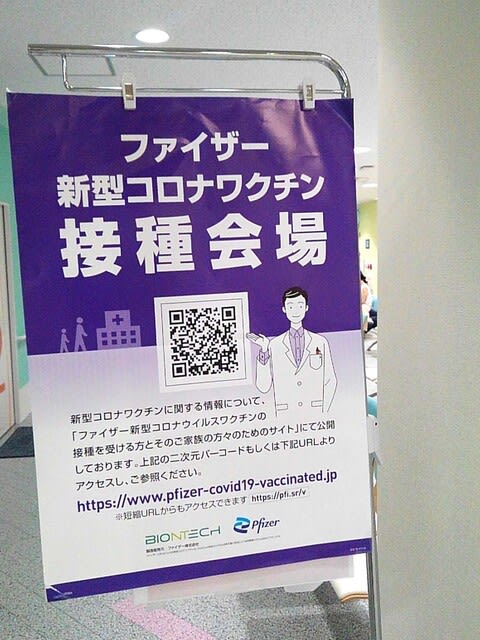

1年ぶりの接種、8回目だった。医師は右肩にさりげなく接種。これまでは、15分ほど待合室で待機して、何もなければ退室だったので、今回も「このまま15分待っていればいいですか」と医療スタッフに問うと、「そのままお帰りください」とのことだった。新型コロナワクチンは、2023年度までは全額公費負担で無料接種が行われてきたが、今年度はインフルエンザと同じ予防接種扱い。なので自己負担、2300円だった。(※写真・上は、ファイザー社のワクチン=同社の公式ホームページより)

1年ぶりの接種、8回目だった。医師は右肩にさりげなく接種。これまでは、15分ほど待合室で待機して、何もなければ退室だったので、今回も「このまま15分待っていればいいですか」と医療スタッフに問うと、「そのままお帰りください」とのことだった。新型コロナワクチンは、2023年度までは全額公費負担で無料接種が行われてきたが、今年度はインフルエンザと同じ予防接種扱い。なので自己負担、2300円だった。(※写真・上は、ファイザー社のワクチン=同社の公式ホームページより)

間もなく師走。年の瀬ともなれば年末の行事や買い物など忙しくなり、人と会う機会も格段に増えるだろう。で、「やっぱり打ってよかった」といま思っている。ワクチ接種に理由はない。要は自己防衛の本能なのだろう。

日本人と新型コロナウイルスとの長い戦いは2020年4月に政府から出された「緊急事態宣言」から始まった。国民生活や経済に甚大な影響をおよぼす恐れがあるとして、総理大臣が宣言を行い、緊急的な措置を取る期間や区域を指定した。5年が経ち、あのころとまったく変わっていない光景がある。マスク着用のことだ。5類に移行してある意味で平時に戻って、世の中全体が肩の荷を下ろ したように楽になった。感染症法に基づく外出自粛要請や濃厚接触者の特定などは廃止となり、マスク着用も個人の判断に委ねられるようになった。ところが、電車やバスの中はもちろんのこと、金沢の街を歩いていてもすれ違うほとんどの人がマスクを着用している。(※写真・下は、2020年4月に当時の安倍総理が1世帯2枚のマスクを配布すると説明=首相官邸公式ホームページ)

したように楽になった。感染症法に基づく外出自粛要請や濃厚接触者の特定などは廃止となり、マスク着用も個人の判断に委ねられるようになった。ところが、電車やバスの中はもちろんのこと、金沢の街を歩いていてもすれ違うほとんどの人がマスクを着用している。(※写真・下は、2020年4月に当時の安倍総理が1世帯2枚のマスクを配布すると説明=首相官邸公式ホームページ)

マスクへの執着は弊害を生むこともあった。2020年の非常事態宣言後の夏にマスク着用者に熱中症が続出し、厚生労働省と環境省は「マスクをはずしましょう」とポスターで呼びかけた。マスクを着けたままだと、自らがはいた熱い息を吸うことで、熱中症のリスクが高まる、というのだ。そこで、人と人の間で2㍍以上の十分な距離がとれるのであれば、「マスクをはずしましょう」となる。あれから5年経っても、夏マスクを着けている人は多い。

コロナ感染が世の中からなくなったわけではないので着用は当然なのかもしれない。コロナ禍でマスクがすっかり日常に定着した。これも自己防衛の本能なのだろう。

⇒19日(火)午後・金沢の天気 くもり

とりあえずワクチンを打とうと思い、先月11月13日に金沢市内のクリニックで新型コロナワクチンを接種してきた。前回は6月で7回目の接種だった。接種のつい数日前までは感染症法上の位置づけが5類に移行していることだし、「もういいだろう」と接種を止めようと思い、9月に市役所から郵送されてきた接種券をほったらかしにしていた。しかし、間もなく師走。年の瀬ともなれば年末の行事や買い物など忙しくなり、人と会う機会も格段に増える。で、「やっぱり打っておこうか」と接種を申し込んだ次第。コロナ禍で人混みを気にするようになり、自己防衛の本能が働いたようだ。

とりあえずワクチンを打とうと思い、先月11月13日に金沢市内のクリニックで新型コロナワクチンを接種してきた。前回は6月で7回目の接種だった。接種のつい数日前までは感染症法上の位置づけが5類に移行していることだし、「もういいだろう」と接種を止めようと思い、9月に市役所から郵送されてきた接種券をほったらかしにしていた。しかし、間もなく師走。年の瀬ともなれば年末の行事や買い物など忙しくなり、人と会う機会も格段に増える。で、「やっぱり打っておこうか」と接種を申し込んだ次第。コロナ禍で人混みを気にするようになり、自己防衛の本能が働いたようだ。 ろが、5類以降でコロナに罹った知人から発熱とのどの痛みに悩まされたと聞かされ心が動いた。間もなく師走、そして年の瀬ともなれば年末の行事や買い物など忙しくなり、人と会う機会も格段に増える。で、「やっぱり打っておこうか」と接種を申し込んだ次第。さて、インフルエンザの予防接種はどうするか。(※イラストは厚労省公式サイトより)

ろが、5類以降でコロナに罹った知人から発熱とのどの痛みに悩まされたと聞かされ心が動いた。間もなく師走、そして年の瀬ともなれば年末の行事や買い物など忙しくなり、人と会う機会も格段に増える。で、「やっぱり打っておこうか」と接種を申し込んだ次第。さて、インフルエンザの予防接種はどうするか。(※イラストは厚労省公式サイトより) 出動させていたが、ことしからは10㌢以上積もれば除雪作業を行う。実際に雪道を車で走ると緊張感に包まれる。教訓を生かした「5㌢はやめ」の除雪はありがたい。

出動させていたが、ことしからは10㌢以上積もれば除雪作業を行う。実際に雪道を車で走ると緊張感に包まれる。教訓を生かした「5㌢はやめ」の除雪はありがたい。 すでにイスラエルなど始まっている新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種。アメリカではバイデン大統領が2回目の接種を終えてから8ヵ月経った人に対し、9月20日から3回目の接種を行う方針を明らかにした(8月19日付・NHKニュースWeb版)。アメリカでは3回目接種を「booster shot」と称している。追加接種の意味だ。

すでにイスラエルなど始まっている新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種。アメリカではバイデン大統領が2回目の接種を終えてから8ヵ月経った人に対し、9月20日から3回目の接種を行う方針を明らかにした(8月19日付・NHKニュースWeb版)。アメリカでは3回目接種を「booster shot」と称している。追加接種の意味だ。 かどうかの確認検査となる。その効果が数値で確かめられるので、結果を心待ちにしている。

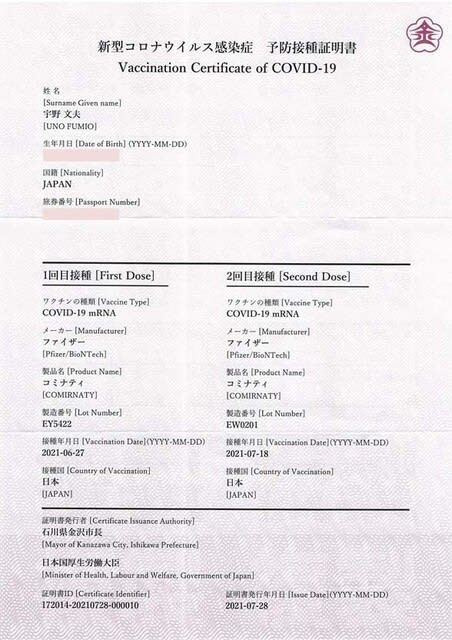

かどうかの確認検査となる。その効果が数値で確かめられるので、結果を心待ちにしている。 先日26日のブログで取り上げた「ワクチンパスポート(予防接種証明書)」がきのう自宅に郵送で届いた=写真・上=。これを入国時に提示すると、隔離措置などが免除される。このパスポートが通用するのは現在、ドイツ、イタリア、オーストリア、ポーランド、香港など12の国・地域。外務省は相手国の確認を取り、範囲を広げている(外務省公式ホームページ)。パスポートの申請を思い立ったのは、ワクチンの2回接種を終えた知人たちと海外旅行に行こうかとオンランでやりとりをしたことがきっかけだった。それは、コロナ禍でのニューノーマル(新常態)に息苦しさを感じ始め、何かで突破したいとの単純な動機だったのかもしれない。

先日26日のブログで取り上げた「ワクチンパスポート(予防接種証明書)」がきのう自宅に郵送で届いた=写真・上=。これを入国時に提示すると、隔離措置などが免除される。このパスポートが通用するのは現在、ドイツ、イタリア、オーストリア、ポーランド、香港など12の国・地域。外務省は相手国の確認を取り、範囲を広げている(外務省公式ホームページ)。パスポートの申請を思い立ったのは、ワクチンの2回接種を終えた知人たちと海外旅行に行こうかとオンランでやりとりをしたことがきっかけだった。それは、コロナ禍でのニューノーマル(新常態)に息苦しさを感じ始め、何かで突破したいとの単純な動機だったのかもしれない。 このワクチンパスポートを手にして、世界への移動の自由を確保したとの気持ちがあったが、それもつかの間、ニュースを見て、さらなる「コロナの障壁」を知ることになる。BBCニュースWeb版(30日付)は「Coronavirus: Israel to give third jab to people aged over 60」の見出し=写真・下=で、イスラエルでは8月1日から60歳以上の市民を対象に、ファイザー製のワクチンの3回目接種を開始すると伝えている。記事によると、時間が経つにつれて免疫力が低下することから、5ヵ月前に2回目の接種を受けた60歳以上の市民を対象に3回目の接種を順次行う。

このワクチンパスポートを手にして、世界への移動の自由を確保したとの気持ちがあったが、それもつかの間、ニュースを見て、さらなる「コロナの障壁」を知ることになる。BBCニュースWeb版(30日付)は「Coronavirus: Israel to give third jab to people aged over 60」の見出し=写真・下=で、イスラエルでは8月1日から60歳以上の市民を対象に、ファイザー製のワクチンの3回目接種を開始すると伝えている。記事によると、時間が経つにつれて免疫力が低下することから、5ヵ月前に2回目の接種を受けた60歳以上の市民を対象に3回目の接種を順次行う。 接種後は15分間、9時50分までイスに座り経過観察。用紙には「気分が悪くなってきた。座っているのがしんどい」「息切れがする。咳が出る」「じんましんや皮膚のかゆみがでてきた」などの体調の変化や自覚症状を感じた場合にはスタッフに告げてくださいとある。知人の何人かからは、「2回目がしんどかった」と副反応のことを聞いていたので身構えていた。

接種後は15分間、9時50分までイスに座り経過観察。用紙には「気分が悪くなってきた。座っているのがしんどい」「息切れがする。咳が出る」「じんましんや皮膚のかゆみがでてきた」などの体調の変化や自覚症状を感じた場合にはスタッフに告げてくださいとある。知人の何人かからは、「2回目がしんどかった」と副反応のことを聞いていたので身構えていた。 そしてきょう午前、指定されていた金沢市の病院に赴いた。この日持参したのは接種券(クーポン券)、予診票、運転免許証の3点。予定より少し早めの9時13分に受付窓口に着いた。同16分に男性医師による問診があった。予診票を出し、血液をサラサラにする薬を服用している旨を告げると、「それでは接種した部分を2分間軽く圧迫してください」と言う。「えっ、圧迫とは」と聞き直すと、医師は「あっ、軽く押さえてくださいという意味ですよ」と。接種希望書に署名する。

そしてきょう午前、指定されていた金沢市の病院に赴いた。この日持参したのは接種券(クーポン券)、予診票、運転免許証の3点。予定より少し早めの9時13分に受付窓口に着いた。同16分に男性医師による問診があった。予診票を出し、血液をサラサラにする薬を服用している旨を告げると、「それでは接種した部分を2分間軽く圧迫してください」と言う。「えっ、圧迫とは」と聞き直すと、医師は「あっ、軽く押さえてくださいという意味ですよ」と。接種希望書に署名する。