☆「どぶろく」と「ペティアン・ナチュレ」の酔い話

前回ブログの続き。金沢市内のワインバーでソムリエ氏に「どぶろく」の話をすると、「ヨーロッパでもどぶろくのような自然派ワインがちょっとしたブームになっていますよ」と乗ってきた。

「ペティアン・ナチュレ」と言うそうだ。フランスの発泡酒で、スパークリングとは違った微発泡のワインのこと。そこでさっそく、ペティアン・ナチュレをオ-ダーする=写真=。発酵途中でビン詰されるため、ぶどうジュースのような味わいで、泡も柔らかくて飲みやすい。見た目と味は違うものの、ワイン版どぶろくのような雰囲気だ。

「ペティアン・ナチュレ」と言うそうだ。フランスの発泡酒で、スパークリングとは違った微発泡のワインのこと。そこでさっそく、ペティアン・ナチュレをオ-ダーする=写真=。発酵途中でビン詰されるため、ぶどうジュースのような味わいで、泡も柔らかくて飲みやすい。見た目と味は違うものの、ワイン版どぶろくのような雰囲気だ。

ソムリエ氏によると、ペティアン・ナチュレはフランスのロワール地方などで盛んに造られている。フランスだけでなく、イタリアでも「フリッツァンテ」などと称され人気のようだ。そして、ペティアン・ナチュレの呼び名も「ペットナット(PETNAT)」と略されて、ナチュラルワインのファンに愛されている。ソムリエ氏は「日本でも原酒がちょっとしたブーム。どぶろくブームがやってくるのでは」と。

ペットナットは有機農法でブドウを栽培。発酵途中で濾過せずに、そのままビン詰にする。酸化防止剤は使用しない自然派志向のワインとなる。どぶろくも同じような工程で、蒸した酒米にこうじ菌を混ぜてこうじを仕込み、こうじの甘酒を醸造し、さらに酵母を加え、20日ほど発酵させるとどぶろくが仕上がる。日本酒の製造工程では「もろみ」と呼ばれる。この「もろみ」を布で搾る、あるいは漉して取り出した液体が日本酒で、残ったものが酒粕(さけかす)となる。

話は変わる。自身が「どぶろく」という言葉を初めて聞いたのは小学校低学年の夏休みだった。俳句で有名な加賀の千代女の「朝顔やつるべとられてもらい水」について、叔父が解説してくれた。千代女のころの江戸時代は、酒といえば「どぶろく」で、酔っ払いがたくさんいた。千代女が朝、近くの井戸に水を汲みに行こうとすると、顔が赤い酔っ払いや、青い酔っ払いの男たちが井戸に集まって水を飲んでいた。その様子を見た千代女は怖くなって井戸に近づくことができずに、よその井戸に水をもらいに行った。酔っ払いの赤い顔や青い顔を朝顔に見立てて皮肉を込めた俳句だと話してくれたのを覚えている。

そして初めてどぶろくを飲んだのは岐阜県白川村の「どぶろく祭り」だった。獅子舞踊りの祭りとどぶろくが一体化した楽しい思い出がある。とりとめのない酒酔いの話になった。

⇒5日(日)夜・金沢の天気

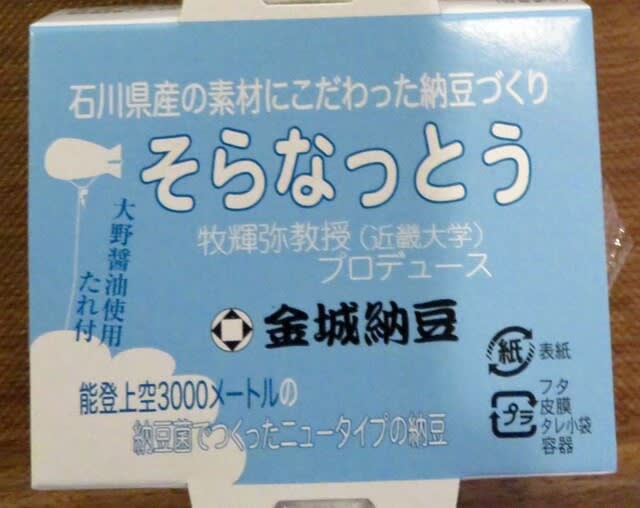

カレーは能登牛を入れた能登牛カレー。牛の食味を引き立てるため、辛さは普通で控えめ。ごはんは加賀産コシヒカリで、その上に能登牛カレーをかけた。能登と加賀の郷土料理のような雰囲気だ。さらに、トッピングで乗せたのは『そらなっとう』だ=写真・上=。

カレーは能登牛を入れた能登牛カレー。牛の食味を引き立てるため、辛さは普通で控えめ。ごはんは加賀産コシヒカリで、その上に能登牛カレーをかけた。能登と加賀の郷土料理のような雰囲気だ。さらに、トッピングで乗せたのは『そらなっとう』だ=写真・上=。 く、豆の風味もあり好評だった。その後、『そらなっとう』として商品化された=写真・中=。JALの機内食にも採用されたことで一躍知られるようになった。

く、豆の風味もあり好評だった。その後、『そらなっとう』として商品化された=写真・中=。JALの機内食にも採用されたことで一躍知られるようになった。 ついでに食感の話題をもう一つ。金沢のイタリンア料理の店に入って初めて、「香箱がにパスタ」というメニューを見た。通常のパスタに比べ1200円も高い。思い切って注文する。クリームパスタに北陸の海などで獲れる香箱ガニ(ズワイガニの雌)の身をトッピングしたものだ。とくに、香箱ガニの外子(卵)と甲羅の中にある内子(未熟成卵)、そしてカニみそ(内臓)がパスタ全体の食感を高める。それに白ワインを注文する。深く趣きのある味わいだった。

ついでに食感の話題をもう一つ。金沢のイタリンア料理の店に入って初めて、「香箱がにパスタ」というメニューを見た。通常のパスタに比べ1200円も高い。思い切って注文する。クリームパスタに北陸の海などで獲れる香箱ガニ(ズワイガニの雌)の身をトッピングしたものだ。とくに、香箱ガニの外子(卵)と甲羅の中にある内子(未熟成卵)、そしてカニみそ(内臓)がパスタ全体の食感を高める。それに白ワインを注文する。深く趣きのある味わいだった。 まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。

まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。