☆海流がさらす「ロシアの不埒」漂着ゴミ

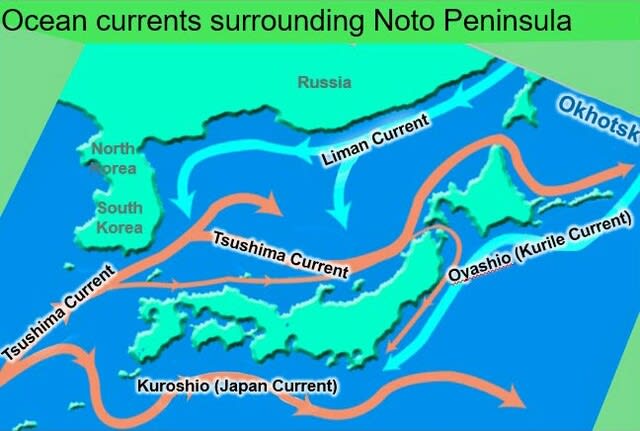

能登半島の沖合には北朝鮮の木造船がよく流れ着く。大陸側に沿って南下するリマン海流が、朝鮮半島の沖で対馬海流と合流し日本海側の沿岸に流れてくる=写真・上=。とくに能登半島は日本海に突き出ているため、近隣国の漂着物のたまり場になりやすい。このところ問題になっているのが、ロシアからの漂着ゴミだ。

とくに目立っているのは大量の注射器と注射針だ。地元紙によると、能登半島の先端の珠洲市の海岸で今月27日、市と県の職員、建設業協会のメンバーが海岸線を巡回して回収したところ、新たに1377本の注射器と注射針が見つかった。注射器の長さは約10㌢で、針のついているもの、針だけ包装されているものもあった。ロシア語で「医療用」と表記されている(28日付・北國新聞)。注射器や注射針は輪島市の海岸でもこれまで625本が見つかっている(3月4日付・同)。

とくに目立っているのは大量の注射器と注射針だ。地元紙によると、能登半島の先端の珠洲市の海岸で今月27日、市と県の職員、建設業協会のメンバーが海岸線を巡回して回収したところ、新たに1377本の注射器と注射針が見つかった。注射器の長さは約10㌢で、針のついているもの、針だけ包装されているものもあった。ロシア語で「医療用」と表記されている(28日付・北國新聞)。注射器や注射針は輪島市の海岸でもこれまで625本が見つかっている(3月4日付・同)。

能登半島だけでなく、島根や鳥取、兵庫、京都府の海岸でも注射器が見つかっている(2月28日付・共同通信Web版)。以下は憶測だ。これだけ大量のものが投棄されるということは、時期的に新型コロナウイルスのワクチン接種で使用した ものではないだろうか。ロシア、あるいはロシアから提供を受けた北朝鮮が沖合で廃棄したものかもしれない。漂着したものはごく一部で、まだ膨大な量の注射器と注射針が海を漂っているに違いない。

ものではないだろうか。ロシア、あるいはロシアから提供を受けた北朝鮮が沖合で廃棄したものかもしれない。漂着したものはごく一部で、まだ膨大な量の注射器と注射針が海を漂っているに違いない。

ことし1月には同じ珠洲市の海岸に、船体の全長が50㍍ほどある鉄製の船が海岸に流れ着いた=写真・下=。船体にはロシア語が書かれていた。能登海上保安署は、ロシアで射撃訓練の際に「標的船」として使われる船に似ているという(1月4日付・朝日新聞ニュースWeb版)。では、ロシアはなぜ、どのような理由で射撃訓練を日本海で行ったのか。実に不気味だ。そして、標的船を回収せずにそのまま海に遺棄する感覚に不埒さを感じる。

⇒30日(土)夜・金沢の天気 はれ

BBCニュースWeb版(29日付)によると、その後のインタビューにグテーレス氏は「私が訪れているキーウに2発のミサイルが着弾してショックを受けている。私たちは絶対にこの戦争を終わらせる必要がある」と述べた=写真=。グテーレス氏はウクライナでの「地獄の黙示録」を目の当たりにした。

BBCニュースWeb版(29日付)によると、その後のインタビューにグテーレス氏は「私が訪れているキーウに2発のミサイルが着弾してショックを受けている。私たちは絶対にこの戦争を終わらせる必要がある」と述べた=写真=。グテーレス氏はウクライナでの「地獄の黙示録」を目の当たりにした。 書いた紙を貼り、このようなことをした者は、道場に入ってはならない、などということは、ただただ外見には真面目な念仏の行者を装って、内心には虚偽をいだいている者ではないのか」(親鸞仏教センター公式サイト)。

書いた紙を貼り、このようなことをした者は、道場に入ってはならない、などということは、ただただ外見には真面目な念仏の行者を装って、内心には虚偽をいだいている者ではないのか」(親鸞仏教センター公式サイト)。 国連のグテーレス事務総長がモスクワに行くべき時期は遅きに失しているのではないか。ロシアが軍事侵攻に踏み切った翌日の2月25日の安全保障理事会で、ロシアのウクライナ侵攻を非難する決議案を採決したが、ロシアが拒否権を行使したため否決された。本来ならば、この時点で行くべきではなかったか。首都キーウ近郊ブチャなどで多数の市民の遺体が見つかり、また、東部ドネツク州クラマトルスクの鉄道駅が弾道ミサイルで攻撃され、避難民ら50人が死亡するなど、多数の民間人が犠牲になっている。このような事態に、むしろ国連の存在意義が問われている。

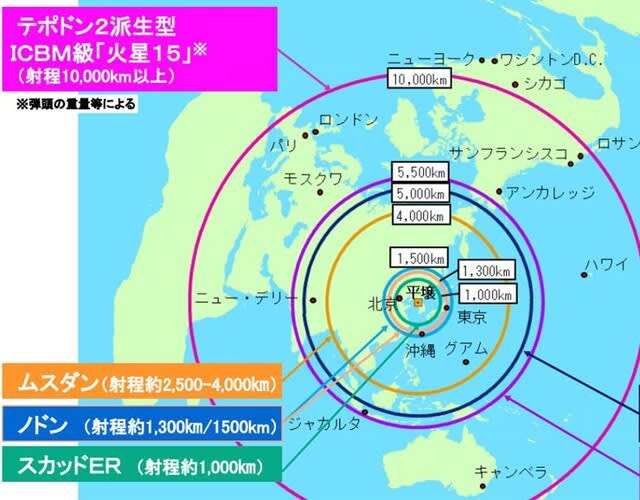

国連のグテーレス事務総長がモスクワに行くべき時期は遅きに失しているのではないか。ロシアが軍事侵攻に踏み切った翌日の2月25日の安全保障理事会で、ロシアのウクライナ侵攻を非難する決議案を採決したが、ロシアが拒否権を行使したため否決された。本来ならば、この時点で行くべきではなかったか。首都キーウ近郊ブチャなどで多数の市民の遺体が見つかり、また、東部ドネツク州クラマトルスクの鉄道駅が弾道ミサイルで攻撃され、避難民ら50人が死亡するなど、多数の民間人が犠牲になっている。このような事態に、むしろ国連の存在意義が問われている。 読売新聞Web版によると、このICBMは射程1万1000㌔以上、重量200㌧を超える重量があり、10以上の核弾頭の搭載が可能とされる。弾頭部分をマッハ20(時速約2万4500㌔)で滑空飛行させ、既存のアメリカのミサイル防衛網での迎撃は困難とも指摘される。ロシア大統領府の発表として、プーチン大統領は「ロシアの安全を確保し、攻撃的な言動でロシアを脅かす人々に再考を迫るだろう」と述べ、ウクライナ侵攻を受けて対露制裁を科している米欧をけん制した。

読売新聞Web版によると、このICBMは射程1万1000㌔以上、重量200㌧を超える重量があり、10以上の核弾頭の搭載が可能とされる。弾頭部分をマッハ20(時速約2万4500㌔)で滑空飛行させ、既存のアメリカのミサイル防衛網での迎撃は困難とも指摘される。ロシア大統領府の発表として、プーチン大統領は「ロシアの安全を確保し、攻撃的な言動でロシアを脅かす人々に再考を迫るだろう」と述べ、ウクライナ侵攻を受けて対露制裁を科している米欧をけん制した。 総理官邸公式サイトによると、松野官房長官は14日の記者会見で、読売新聞の記者が15日に北朝鮮の金日成主席生誕110周年にあたる「太陽節」を迎えることについて質問した。それに松野氏はこのように返答している。「北朝鮮は、国際社会に背を向けて、核・弾道ミサイル開発のための活動を継続する姿勢を依然として崩していない。今後もさらなる挑発活動に出る可能性も考えられる」。(※写真は3月24日に北朝鮮が打ち上げた新型ICBM=同月25日付・労働新聞Web版)

総理官邸公式サイトによると、松野官房長官は14日の記者会見で、読売新聞の記者が15日に北朝鮮の金日成主席生誕110周年にあたる「太陽節」を迎えることについて質問した。それに松野氏はこのように返答している。「北朝鮮は、国際社会に背を向けて、核・弾道ミサイル開発のための活動を継続する姿勢を依然として崩していない。今後もさらなる挑発活動に出る可能性も考えられる」。(※写真は3月24日に北朝鮮が打ち上げた新型ICBM=同月25日付・労働新聞Web版) 上の高度で飛翔しており、今回発射のものは新型のICBM級弾道ミサイルであると考えられる。

上の高度で飛翔しており、今回発射のものは新型のICBM級弾道ミサイルであると考えられる。 もちろん、ゼレンスキー氏は国賓ではなかったが、緊急を要する国際情勢の中で日本はG7の一員としてウクライナを支援している。その当事国の大統領から感謝の意を表したいとオファーがあれば、断る理由はないだろう。外交上の決まりで元首のスピーチの通訳はそれぞれの国の通訳者が行っている。今回も在日ウクライナ大使館の職員がゼレンスキー氏の演説を同時通訳した(24日付・朝日新聞)。

もちろん、ゼレンスキー氏は国賓ではなかったが、緊急を要する国際情勢の中で日本はG7の一員としてウクライナを支援している。その当事国の大統領から感謝の意を表したいとオファーがあれば、断る理由はないだろう。外交上の決まりで元首のスピーチの通訳はそれぞれの国の通訳者が行っている。今回も在日ウクライナ大使館の職員がゼレンスキー氏の演説を同時通訳した(24日付・朝日新聞)。 「2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナ侵攻は、紛争の平和的解決という国際的、普遍的合意を無視したものであり、許容されないものです。北海道大学は、ウクライナに対するロシアの軍事介入の即時終結と紛争の平和的解決を強く求めます。これまで、北海道大学は、日露大学協会・日露学長会議など日露間の大学間交流に深く関わってきており、現状を深く憂慮するものです。アカデミアの連携については、これまでの成果を尊重します。一方で、ロシアのアカデミアにおいても、今回の紛争に対する平和的解決に関する議論がなされることを期待します。なお、本学におけるウクライナ、およびロシアの教職員・学生については、彼らの平穏な職務遂行並びに教育・研究環境が維持されるように万全の取組を行います。」

「2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナ侵攻は、紛争の平和的解決という国際的、普遍的合意を無視したものであり、許容されないものです。北海道大学は、ウクライナに対するロシアの軍事介入の即時終結と紛争の平和的解決を強く求めます。これまで、北海道大学は、日露大学協会・日露学長会議など日露間の大学間交流に深く関わってきており、現状を深く憂慮するものです。アカデミアの連携については、これまでの成果を尊重します。一方で、ロシアのアカデミアにおいても、今回の紛争に対する平和的解決に関する議論がなされることを期待します。なお、本学におけるウクライナ、およびロシアの教職員・学生については、彼らの平穏な職務遂行並びに教育・研究環境が維持されるように万全の取組を行います。」