★「どぶろく宣言」の中能登町 全国大会誘致とユネスコ無形文化遺産で盛り上がる

今月8日付のブログでも取り上げた「どぶろく」のこと。きょうは能登半島の中ほどにある中能登町の観光協会が主催した「どぶろく宣言」のセレモニーに参加した。同町は2014年に国の「どぶろく特区」に登録されていて、毎年12月12日を「どぶろく宣言」の日と定めてイベントを行っている。主催者としてあいさつに立った、同町観光協会の船木清崇会長は「ユネスコ無形文化遺産に日本の伝統的な酒造りが登録され、日本酒の原酒でもあるどぶろくを国内に広め、そして世界に売り込むチャンスではないか」と述べた。

また、来賓あいさつで同町の宮下為幸町長は「どぶろく特区に登録されている市や町が集まって開催する『どぶろく全国大会』を来年度に誘致することがになり、日程は2026年1月16日に決まった」と明らかにした。この大会では全国から80銘柄のどぶろくが集まり飲み比べができることから、どぶろくファンが全国から集まるそうだ。じつは全国大会は2025年1月の開催が決まっていた。ところが、ことし元日に震度7の能登半島地震が発生したことから、いったん中止となった。そこで、改めて2026年1月での開催が決まったといういきさつがある。

また、来賓あいさつで同町の宮下為幸町長は「どぶろく特区に登録されている市や町が集まって開催する『どぶろく全国大会』を来年度に誘致することがになり、日程は2026年1月16日に決まった」と明らかにした。この大会では全国から80銘柄のどぶろくが集まり飲み比べができることから、どぶろくファンが全国から集まるそうだ。じつは全国大会は2025年1月の開催が決まっていた。ところが、ことし元日に震度7の能登半島地震が発生したことから、いったん中止となった。そこで、改めて2026年1月での開催が決まったといういきさつがある。

どぶろくは蒸した酒米に麹と水を混ぜ、熟成させた酒。ろ過はしないため白く濁り、昔から「濁り酒」とも呼ばれている。そのどぶろくが全国的にちょっとしたブームになっている。その背景となっているが美容効果だ。どぶろくの旨味成分である「アルファ-EG」というタンパク質が皮膚のコラーゲン量を増やすという作用があり、ふくよかなつやつやした美肌になるという(金沢工業大学バイオ・化学部応用バイオ学科の尾関健二教授の研究)。今回のどぶろく宣言の会場にも女性が訪れ、熱心に話を聴いていた。

そもそもなぜ中能登町が熱心にどぶろくを発信しているのか。もともと、全国の神社では稲作の収穫を神に感謝する新嘗祭などの神事でお神酒として造られてきた、伝統の酒でもある。現在も全国30社余りで連綿と造り続けていて、そのうちの3社が同町にある。どぶろくは酒マニアのおじさんの酒というイメージもあった。しかし、時代は変わり、ユネスコ無形文化遺産での伝統的な酒造りの登録や美容効果が広まることで、別の価値観がどぶろくに付加されている。ここまでくると能登の新たな地域資源として応援したいという気持ちにもなる。どぶろく全国大会の盛会を祈りたい。

⇒12日(木)夜・金沢の天気 くもり

いため白く濁り、「濁り酒」とも呼ばれる。ろ過したものが清酒となる。日本酒の製造過程で一歩手前の酒、と言える。

いため白く濁り、「濁り酒」とも呼ばれる。ろ過したものが清酒となる。日本酒の製造過程で一歩手前の酒、と言える。 去年12月5日の「田の神迎え」を能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」で見学し、このブログで書き留めた。そして、きのう2月9日の「田の神送り」を同じ合鹿庵で見学した。

去年12月5日の「田の神迎え」を能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」で見学し、このブログで書き留めた。そして、きのう2月9日の「田の神送り」を同じ合鹿庵で見学した。 供されたごちそうで、季節の違いもある。12月5日「田の神迎え」では、メイン料理は寒ブリの刺し身だった。そして、2月9日「田の神送り」では、タラの子付けという刺し身が出されていた=写真・下=。タラの漢字は魚へんに雪と書く「鱈」。能登半島の沖で獲れるマダラはこの降雪の時季に身が引き締まって、味がのっている。そのまま刺し身ではなく、タラの子である真子をゆでてほぐし、タラの身にまぶしたもの、この「タラの子付け」はなかなかおつな味がする。さらに、昆布でしめたマダラの身に子付けをするとさらに旨みが増す。

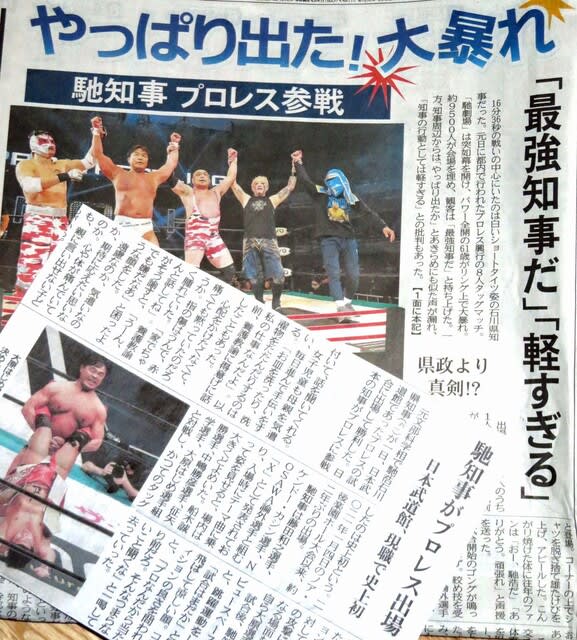

供されたごちそうで、季節の違いもある。12月5日「田の神迎え」では、メイン料理は寒ブリの刺し身だった。そして、2月9日「田の神送り」では、タラの子付けという刺し身が出されていた=写真・下=。タラの漢字は魚へんに雪と書く「鱈」。能登半島の沖で獲れるマダラはこの降雪の時季に身が引き締まって、味がのっている。そのまま刺し身ではなく、タラの子である真子をゆでてほぐし、タラの身にまぶしたもの、この「タラの子付け」はなかなかおつな味がする。さらに、昆布でしめたマダラの身に子付けをするとさらに旨みが増す。 エッと驚くニュースもあった。地元メディアによると、去年3月に石川県知事選に当選した元プロレスラーの馳浩知事が元旦に東京の日本武道館で開催されたプロレス興行の試合に参戦し、得意技のジャイアントスイグンなどで会場を沸かせた、という(3日付・北國新聞、北陸中日新聞)=写真・上=。正月の休暇中だったとはいえ、周囲は当然、けがなどの負傷を心配し止めるよう進言したただろう。それを押し切って、リングに立ったようだ。

エッと驚くニュースもあった。地元メディアによると、去年3月に石川県知事選に当選した元プロレスラーの馳浩知事が元旦に東京の日本武道館で開催されたプロレス興行の試合に参戦し、得意技のジャイアントスイグンなどで会場を沸かせた、という(3日付・北國新聞、北陸中日新聞)=写真・上=。正月の休暇中だったとはいえ、周囲は当然、けがなどの負傷を心配し止めるよう進言したただろう。それを押し切って、リングに立ったようだ。  能登の正月の行事といえば、輪島市や能登町に伝わる厄除けの伝統行事「アマメハギ」だ。新暦や旧暦で開催日が地域によって異なる。輪島市門前町皆月では毎年1月2日に行われ、天狗や猿などの面を着けた男衆が集落の家々を回る。当地では、アマメは囲炉裏で長く座っていると、足にできる「火だこ」を指す。節分の夜に、鬼が来て、そのアマメをハギ(剥ぎ)にくるという意味がある。木の包丁で木桶をたたきながら、「なまけ者はおらんか」などと大声を出す。すると、そこにいる園児や幼児が怖がり泣き叫ぶ。その場を収めるために親がアマメハギの鬼にお年玉を渡すという光景が繰り広げられる。(※写真・下は、輪島市観光科・観光協会公式サイト「輪島たび結び」より)

能登の正月の行事といえば、輪島市や能登町に伝わる厄除けの伝統行事「アマメハギ」だ。新暦や旧暦で開催日が地域によって異なる。輪島市門前町皆月では毎年1月2日に行われ、天狗や猿などの面を着けた男衆が集落の家々を回る。当地では、アマメは囲炉裏で長く座っていると、足にできる「火だこ」を指す。節分の夜に、鬼が来て、そのアマメをハギ(剥ぎ)にくるという意味がある。木の包丁で木桶をたたきながら、「なまけ者はおらんか」などと大声を出す。すると、そこにいる園児や幼児が怖がり泣き叫ぶ。その場を収めるために親がアマメハギの鬼にお年玉を渡すという光景が繰り広げられる。(※写真・下は、輪島市観光科・観光協会公式サイト「輪島たび結び」より) 能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」では毎年公開で儀礼を行っていて、今回40人余りが見学に訪れていた。新型コロナウイルスの感染拡大もあり、人数に制限を設けたようだ。

能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」では毎年公開で儀礼を行っていて、今回40人余りが見学に訪れていた。新型コロナウイルスの感染拡大もあり、人数に制限を設けたようだ。 どんに入れる。磯の香りが広がり食欲がわいてくる。

どんに入れる。磯の香りが広がり食欲がわいてくる。 は介添えをし、供えた料理を一つ一つ口頭で丁寧に説明する。演じる家の主(あるじ)たちは、どうすれば田の神に満足いただけるもてなしができるかそれぞれに工夫を凝らす。

は介添えをし、供えた料理を一つ一つ口頭で丁寧に説明する。演じる家の主(あるじ)たちは、どうすれば田の神に満足いただけるもてなしができるかそれぞれに工夫を凝らす。 前回のオリンピック開会式(7月23日)との違いは主役がいて統一感があったことだ。とくに、車イスに乗って「片翼の小さな飛行機」の物語を演じた和合由依さんは実に表情豊かだった。中学2年の13歳。先天性の病気で、手足が自由に使えない。演技経験はなかったが、一般公募でオーディションに合格したと紹介されていた。その主役を盛り立てる演技も心に響いた。

前回のオリンピック開会式(7月23日)との違いは主役がいて統一感があったことだ。とくに、車イスに乗って「片翼の小さな飛行機」の物語を演じた和合由依さんは実に表情豊かだった。中学2年の13歳。先天性の病気で、手足が自由に使えない。演技経験はなかったが、一般公募でオーディションに合格したと紹介されていた。その主役を盛り立てる演技も心に響いた。 なしの仕方は家々で異なるが、共通することが一つある。それは、田の神さまは目が不自由という設定になっている。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂でうっかり目を突いてしまったなどの伝承がある。

なしの仕方は家々で異なるが、共通することが一つある。それは、田の神さまは目が不自由という設定になっている。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂でうっかり目を突いてしまったなどの伝承がある。