★国連に届いた性加害問題 芸能界とメディアはどう対応

日本のメディアの問題点は国内で語られることが多かった。それが国連機関によって指摘されるとは意外だった。各国の人権を巡る状況を調査する国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会の専門家チーム(2人)は7月24日から8月4日にわたり、日本を公式訪問した。チームは東京や大阪、愛知、北海道、福島などを訪れ、省庁や地方自治体、市民団体、労働組合、人権活動家、企業、業界団体代表などと会談し、政府と企業が人権上の義務と責任にどう取り組んでいるかを聞き取りした。また、ジャニーズ事務所の創設者である故ジャニー喜多川氏の性加害問題についても被害者から聞き取りを行った。

最終日の4日に日本記者クラブで記者会見した。以下、会見で印象的だった内容をいくつか。その一つが、「声明文」として出したコメントの中で、日本のエンターテインメント業界に「性的な暴力やハラスメントを不問に付す文化」があるとの言及した点だった。「文化」とまで言い切った声明文なので、相当の物証や根拠があったということだろう。確かに、「知ってはいるけど、関わらない」と見て見ぬふりする文化がある。

最終日の4日に日本記者クラブで記者会見した。以下、会見で印象的だった内容をいくつか。その一つが、「声明文」として出したコメントの中で、日本のエンターテインメント業界に「性的な暴力やハラスメントを不問に付す文化」があるとの言及した点だった。「文化」とまで言い切った声明文なので、相当の物証や根拠があったということだろう。確かに、「知ってはいるけど、関わらない」と見て見ぬふりする文化がある。

そして、コンプライアンス体制の整備に「透明な苦情処理メカニズムを確保することが必要」と求めている。故ジャニー喜多川氏の性加害問題は2003年の東京高裁の判決で「性加害がある」と認定されている。この事実を知りながら一切伝えてこなかったメディア業界、とくにテレビ、ラジオ、新聞、雑誌は「その罪は大きい」と指摘されても当然だろう。

作業部会の専門家チームは、2024年6月に国連人権理に報告書を提出すると伝えられているので、それまでにメディア各社は「透明性のある対応」と向き合っていくことで必要だ。たとえば、問題として指摘があった故ジャニー喜多川氏の性加害問題についてのメディアの責任と、経営者の受け止めについてまとめた文書を専門家チームに送付したほうがよいのではないか。

専門家チームの記者会見後に、「ジャニーズ性加害問題当事者の会」のメンバー7人も会見を行い、タレント数百人が性的搾取と虐待に巻き込まれる深く憂慮すべき疑惑が明らかになった。彼らの訴えが芸能界の体質を大きく変え、メディアの体質も変える「最後のチャンス」なのかもしれない。(※記事の作成にあたっては、「月刊ニューメディア」編集部・出版局長の吉井勇氏からいただたメールマガジンを一部引用)

(※画は、バチカン美術館のシスティーナ礼拝堂のミケランジェロの天井壁画『最後の審判』=撮影:2006年1月)

メディアはこれまで何度も「解散・総選挙は近く実施されますか」と質問を向けてきた。岸田総理が3月21日にウクライナを電撃訪問し、G7広島サミットの議長国としての存在感をアピールしたときもそうだった。

メディアはこれまで何度も「解散・総選挙は近く実施されますか」と質問を向けてきた。岸田総理が3月21日にウクライナを電撃訪問し、G7広島サミットの議長国としての存在感をアピールしたときもそうだった。 必ず登場するのは、ご存知キングメーカーの森喜朗だ」「ムラの男たちが熱演する栄枯盛衰の権力移譲劇」と読み手の想像力をたくましくさせる文章を掲載している。

必ず登場するのは、ご存知キングメーカーの森喜朗だ」「ムラの男たちが熱演する栄枯盛衰の権力移譲劇」と読み手の想像力をたくましくさせる文章を掲載している。 井姉妹そろって金」と。北陸中日新聞は「川井 姉妹で金 梨沙子連覇」とそれぞれ一面の通し見出しだった=写真=。東京オリンピックの日本勢で、姉妹による金メダルは初めてだったので、日本のオリンピックの歴史に新たなレジェンドをつくったのではないだろうか。

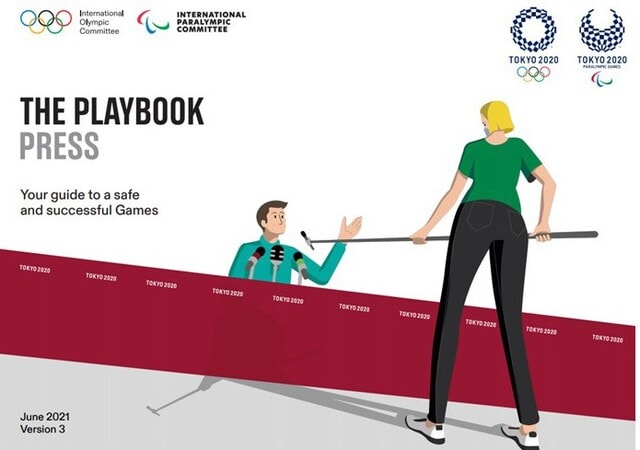

井姉妹そろって金」と。北陸中日新聞は「川井 姉妹で金 梨沙子連覇」とそれぞれ一面の通し見出しだった=写真=。東京オリンピックの日本勢で、姉妹による金メダルは初めてだったので、日本のオリンピックの歴史に新たなレジェンドをつくったのではないだろうか。  抗議の論点は主に2つ。日本と海外のメディアの取材陣にはソーシャルディスタンス(2㍍以上)を守り、ワクチン接種をしてマスクを着用することが前提となっている。しかし、日本人記者には自由な取材が認められているのに、海外メディアの記者には観客へのインタビューや都内での取材が制約される。こうした取材制限は不公平で、外国人記者を標的にした行き過ぎた規制だ。また、スマートフォンの位置情報(GPS)をオンにして知らせることになっているが、このGPS情報がどのように使われるのか不安があり、報道の自由が阻害されないよう、メディア側にもアプリの使われ方を検証する機会を与えよと求めている。

抗議の論点は主に2つ。日本と海外のメディアの取材陣にはソーシャルディスタンス(2㍍以上)を守り、ワクチン接種をしてマスクを着用することが前提となっている。しかし、日本人記者には自由な取材が認められているのに、海外メディアの記者には観客へのインタビューや都内での取材が制約される。こうした取材制限は不公平で、外国人記者を標的にした行き過ぎた規制だ。また、スマートフォンの位置情報(GPS)をオンにして知らせることになっているが、このGPS情報がどのように使われるのか不安があり、報道の自由が阻害されないよう、メディア側にもアプリの使われ方を検証する機会を与えよと求めている。 女子テニスの大坂なおみ選手がツイッターで、全仏オープンの記者会見を拒否し、今月2日予定の2回戦を棄権すると明らかにしたことが大きな波紋を呼んでいる。大坂選手は先月30日、全仏オープンの1回戦でルーマニアの選手に2対0のストレートで勝ったが、試合後の記者会見に出席しなかった。このため、大会の主催者は、1万5000㌦の罰金を科すと発表した(5月31日付・NHKニュースWeb版)。

女子テニスの大坂なおみ選手がツイッターで、全仏オープンの記者会見を拒否し、今月2日予定の2回戦を棄権すると明らかにしたことが大きな波紋を呼んでいる。大坂選手は先月30日、全仏オープンの1回戦でルーマニアの選手に2対0のストレートで勝ったが、試合後の記者会見に出席しなかった。このため、大会の主催者は、1万5000㌦の罰金を科すと発表した(5月31日付・NHKニュースWeb版)。