★「マイバッグ」と「マスク」の両立問題

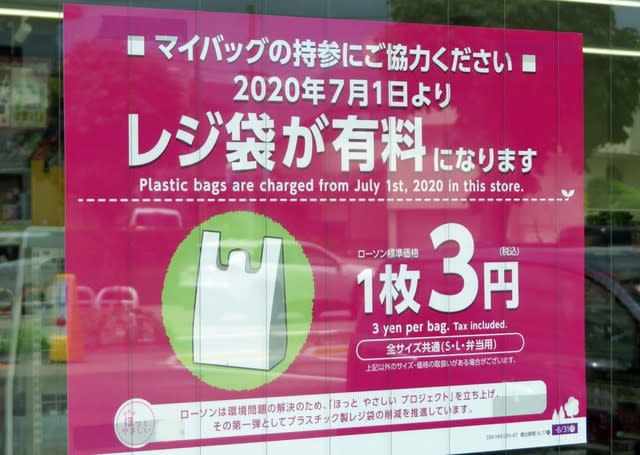

きょうからレジ袋の有料化が始まった。午前中、コンビニに入ろうとしてマイバックを忘れたことに気がついた。有料化のこの日に備え、コンビニ用の小さめのバックを用意していた。レジ袋を買い求めるか迷った。というのも、コンビニ弁当などを入 れたレジ袋を持って職場に入れば、おそらく目線が注がれるだろう。「エコに関心がない人」と。マスクを着けずに職場に入ると感じる目線と同じではないだろうか。入ろうとしたコンビニの入り口に「プラスチック削減に向けて、マイバックのご利用をお願いします」と横断幕=写真=が掲げてあり、これにも気が引けて結局、何も買わず車に戻った。

れたレジ袋を持って職場に入れば、おそらく目線が注がれるだろう。「エコに関心がない人」と。マスクを着けずに職場に入ると感じる目線と同じではないだろうか。入ろうとしたコンビニの入り口に「プラスチック削減に向けて、マイバックのご利用をお願いします」と横断幕=写真=が掲げてあり、これにも気が引けて結局、何も買わず車に戻った。

きのう(6月30日)ブログでレジ袋の有料化について書いた。メディア各社がどのように取り上げているかチェックしていて、気づいたことが一つある。新聞メディアは「マイバック」と表現し、テレビメディアは「エコバック」と称している局が多い。持参しましょうとの意味を込めているのが「マイバック」で、エコロジーに役立ちますよと意義を強調しているのが「エコバッグ」、ということだろうか。で、このブログではどうするか迷ったが、日常言葉で使っている「マイバッグ」とすることにした。

そのマイバッグと新型コロナウイルスの関係性がよくない。随分前から近くのスーパーではマイバッグを持参して買い物をしてきた。レジで精算するときにマイバッグを出すと、店員が商品をダイレクトにバッグに入れてくれた。この便利さもあり、マイバッグを持参していた。

様相が変わったのは、4月16日に感染防止対策として緊急事態宣言が全国拡大し、「特定警戒県」に石川が指定されたころだ。この頃から、マイバッグに買ったものを店員が入れてくれなくなった。「ご自身で入れてください」と。マイバッグは使い回すのでウイルス感染リスクが高く、店員は触れない、というわけだ。

けさのNHKニュースで、アメリカやヨーロッパでレジ袋を無料で提供する動きが広がっていると伝えていた。アメリカ・カリフォルニア州は2016年、全米で最も早く小売店などでのプラスチック製レジ袋の無料提供を禁止し、再利用可能な袋や紙袋を10セント(日本円で10円余り)で販売する有料化の法律を導入した。ところが、客が持ち込むマイバッグで店員が感染するおそれが高まるなどとして、ことし4月、レジ袋などを無料とした。また、サンフランシスコでは客が再利用できるバッグやマグカップなどを店に持ち込むことそのものを禁じる行政命令を出した(7月1日付・NHKニュースWeb版)。

レジ袋、つまりプラスチックの利用を減らすべきだという考えが日本でも根づき、法律上でも施行が始まったタイミングだけに、「マイバッグ先進国」欧米での逆行するトレンドには違和感がある。店員がマイバッグに触れなければよいだけのことで、コロナ感染をそこまで優先させるのは、神経質になりすぎではないか、と。ただ、マスク(ウィズコロナ)とマイバック(エコロジー)をどう両立させるか知恵出しする絶好の事例ではある。

⇒1日(水)正午・金沢の天気 くもり