☆「雪すかし」の時季に思うこと スコップによるマイクロプラスチック汚染

けさも金沢の自宅周辺では5㌢ほど雪が積もっていた。ご近所さんたちが、朝から「雪すかし」を始めたので、「暗黙のご近所ルール」で自身もスコップを手に取って始めた。何㌢以上の積雪があると町内が一斉に除雪するというルールや当番がいるわけではない。児童たちが登校する前の7時半前ごろ、ご近所の誰かが、スコップでジャラ、ジャラと始めるとそれが合図となり、周囲の人たちもスコップを持って家から出てる。「よう降りましたね」「冷え込みますね」とご近所が朝のあいさつを交わす。いつの間にかご近所が一斉に雪かきをしている。

さらに雪をすかす範囲についても暗黙のご近所ルールがある。すかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角にある家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。つまり、登校の児童たちが歩く「歩道」部分でよい。

さらに雪をすかす範囲についても暗黙のご近所ルールがある。すかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角にある家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。つまり、登校の児童たちが歩く「歩道」部分でよい。

すかした雪を家の前の側溝に落とし込み、積み上げていく=写真・上=。冬場の側溝は雪捨て場だ。気温が5、6度に上がると雪解け水が側溝を流れると、積み上げられ固まった雪を融かして近くの用水や川に流れていく。翌朝、また側溝に雪を捨てるということを繰り返す。

ただ、スコップで雪すかしをするこの時季になるといつも思うことがある。マイクロプラスチックのことだ。スコップのさじ部はかつて鉄製やアルミ製だったが、最近はプラスチックなど樹脂製が多い。雪をすかす路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとなるとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。その破片は側溝を通じて川に流れ、そして海に出て漂っているのではないか。日常の雪すかしが、無意識のうちに「マイクロプラスチック汚染」を増長しているのではないだろうか、と。

ただ、スコップで雪すかしをするこの時季になるといつも思うことがある。マイクロプラスチックのことだ。スコップのさじ部はかつて鉄製やアルミ製だったが、最近はプラスチックなど樹脂製が多い。雪をすかす路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとなるとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。その破片は側溝を通じて川に流れ、そして海に出て漂っているのではないか。日常の雪すかしが、無意識のうちに「マイクロプラスチック汚染」を増長しているのではないだろうか、と。

マイクロプラスチック汚染は、粉々に砕けたプラスチックが海に漂い、海中の有害物質を濃縮させる。とくに、油に溶けやすいPCB(ポリ塩化ビフェニール)などの有害物質を表面に吸着させる働きを持っているとされる。そのマイクロプラスチックを小魚が体内に取り込み、さらに小魚を食べる魚に有害物質が蓄積される。食物連鎖で最後に人が魚を獲って食べる。

ご近所で仲良く雪すかしをするが、それが知らず知らずのうちにマイクロプラスチックを陸上で大量生産することになっているとすれば、それこそ不都合な真実ではある。そう考えると、樹脂製のスコップには製造段階でさじ部分の先端に金属を被せることを義務づけるなどの対策が必要なのではないだろうか。

⇒31日(金)午前・金沢の天気 くもり

て自宅での生活を継続していたが、地震の影響でデイサービスが中断し、次第に全身状態が悪化して肺炎で死亡した。詳細は公表されていないが、今回は自殺者1人が初めて関連死として認定された。

て自宅での生活を継続していたが、地震の影響でデイサービスが中断し、次第に全身状態が悪化して肺炎で死亡した。詳細は公表されていないが、今回は自殺者1人が初めて関連死として認定された。 地元メディア各社の報道によると、きょう130人の海女たちが午前6時半ごろから漁船15隻で輪島港を出て、8㌔沖合で素潜りでモズク漁に励んだようだ。例年だと7月1日が「解禁」のなのだが、しけ続きできょうになった。例年ならば海女一人で200㌔採ることもあるが、きょうは1人15㌔に制限されていて、今回の全体の水揚げは2㌧だった。荷捌き場がある輪島漁港は地震で2㍍も隆起していて、船からモズクを運ぶのにも大変だったようだ。(※写真は、文化庁「国指定文化財等データベース」サイトより)

地元メディア各社の報道によると、きょう130人の海女たちが午前6時半ごろから漁船15隻で輪島港を出て、8㌔沖合で素潜りでモズク漁に励んだようだ。例年だと7月1日が「解禁」のなのだが、しけ続きできょうになった。例年ならば海女一人で200㌔採ることもあるが、きょうは1人15㌔に制限されていて、今回の全体の水揚げは2㌧だった。荷捌き場がある輪島漁港は地震で2㍍も隆起していて、船からモズクを運ぶのにも大変だったようだ。(※写真は、文化庁「国指定文化財等データベース」サイトより) 同じく会議に参加したイギリスのフレイザー・スポーツ大臣は、ツイッターに「プーチン大統領が野蛮な戦争を続ける限り、ロシアとベラルーシを五輪に参加させてはならないとのイギリスの立場を明確にした」と投稿した。また、北欧諸国の五輪委員会は7日、IOCに書簡を送り、ウクライナ侵攻を続けるロシアと隣国ベラルーシの選手の国際大会出場に反対する姿勢を改めて表明している。

同じく会議に参加したイギリスのフレイザー・スポーツ大臣は、ツイッターに「プーチン大統領が野蛮な戦争を続ける限り、ロシアとベラルーシを五輪に参加させてはならないとのイギリスの立場を明確にした」と投稿した。また、北欧諸国の五輪委員会は7日、IOCに書簡を送り、ウクライナ侵攻を続けるロシアと隣国ベラルーシの選手の国際大会出場に反対する姿勢を改めて表明している。 河野太郎デジタル大臣は記者会見(13日)で、2024年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替えると発表した。また、24年度末としているマイナンバーカードと運転免許証の一体化時期の前倒しを検討することも明らかにした(13日付・毎日新聞Web版)。ことし8月10日の改造内閣でデジタル大臣に就任、河野氏らしい「突破力」を見せたようだ。

河野太郎デジタル大臣は記者会見(13日)で、2024年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替えると発表した。また、24年度末としているマイナンバーカードと運転免許証の一体化時期の前倒しを検討することも明らかにした(13日付・毎日新聞Web版)。ことし8月10日の改造内閣でデジタル大臣に就任、河野氏らしい「突破力」を見せたようだ。 自身が注目したのは、北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射に関連する質問だった。問いでは「政府は、外国からミサイル攻撃を受ける前に、相手国のミサイル発射基地などを攻撃する『敵基地攻撃能力』の保持を検討しています」との説明で、賛否を尋ねている。「賛成」が54%、「反対」が38%となっている。弾道ミサイル発射は9月25日以降7回目、そして、調査期間中のきのう9日未明にSLBM=潜水艦発射弾道ミサイルの発射があり、急激高まった世論の危機意識のあらわれとも言える。

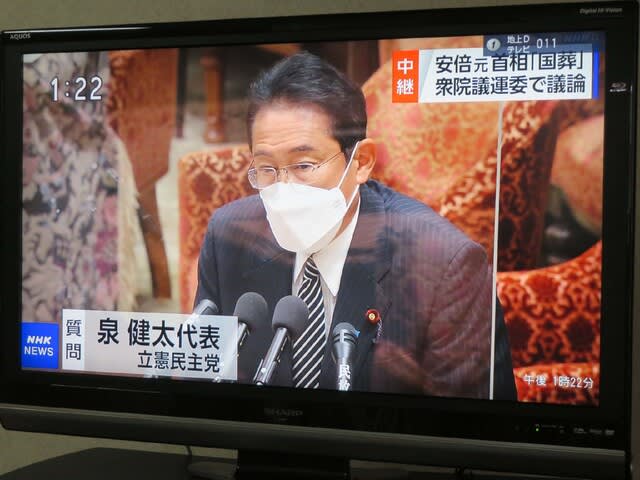

自身が注目したのは、北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射に関連する質問だった。問いでは「政府は、外国からミサイル攻撃を受ける前に、相手国のミサイル発射基地などを攻撃する『敵基地攻撃能力』の保持を検討しています」との説明で、賛否を尋ねている。「賛成」が54%、「反対」が38%となっている。弾道ミサイル発射は9月25日以降7回目、そして、調査期間中のきのう9日未明にSLBM=潜水艦発射弾道ミサイルの発射があり、急激高まった世論の危機意識のあらわれとも言える。 「国の儀式」が出来るので、安倍元総理の追悼式をその一つとして行うと述べていた。端的に言えば、「国葬」ではなく、「国葬儀」なのだ、と。

「国の儀式」が出来るので、安倍元総理の追悼式をその一つとして行うと述べていた。端的に言えば、「国葬」ではなく、「国葬儀」なのだ、と。 どんに入れる。磯の香りが広がり食欲がわいてくる。

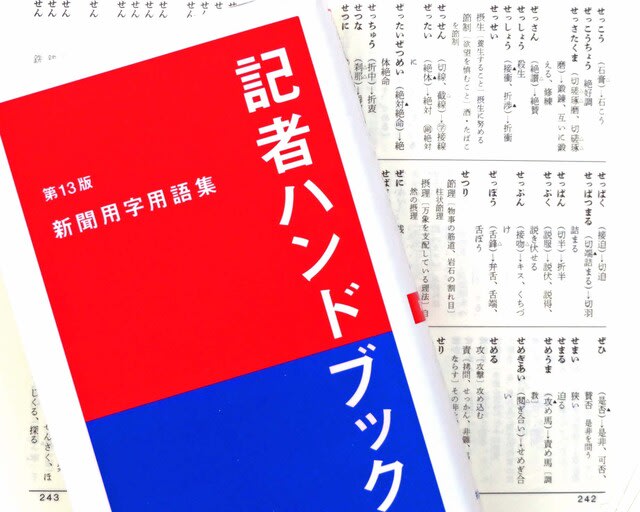

どんに入れる。磯の香りが広がり食欲がわいてくる。 ど皇族は『さま』を使う。夫婦や家族単位で主語になる際は敬称を省いて『ご夫妻』『ご一家』などとする」と。このハンドブックを始めて手にしたのは新聞記者になった1978年4月だった。それからずっと新版を取り寄せながら43年間使っている。

ど皇族は『さま』を使う。夫婦や家族単位で主語になる際は敬称を省いて『ご夫妻』『ご一家』などとする」と。このハンドブックを始めて手にしたのは新聞記者になった1978年4月だった。それからずっと新版を取り寄せながら43年間使っている。