☆生成AIの進化と危険性とは

「生成AI」をめぐる議論が沸騰している。画像や文章だけでなく、複数の材料を読み込ませることで自動的にコンテンツを生成する「ジェネレーティブAI(生成AI)」の技術は企業のDX化の活用などで注目されていると同時に警戒もされている。

何かと話題に上っているのは「チャットGPT」。アメリカのIT企業「OpenAI」が開発した、いわゆる「自然言語処理モデル」。簡単に言えば、自然な対話形式での対応で、人が普段通りの文章で質問しても、丁寧に返答する。ただ、その回答は的確な場合もあれば、疑問符がつくものもある、とされる。

生成AIが議論されるようになったのは、いわゆるフェイクニュースや誤情報の拡散、誹謗中傷、詐欺などに利用される恐れがないのか、という点だ。何しろ、自身のスマホやPCにも、連日のように迷惑メールが届く。最近は、金融機関やネットショップからのような偽装メールが多い。チャットGPTがこうした詐欺に悪用されるのではないかと懸念を抱いたりもする。

生成AIが議論されるようになったのは、いわゆるフェイクニュースや誤情報の拡散、誹謗中傷、詐欺などに利用される恐れがないのか、という点だ。何しろ、自身のスマホやPCにも、連日のように迷惑メールが届く。最近は、金融機関やネットショップからのような偽装メールが多い。チャットGPTがこうした詐欺に悪用されるのではないかと懸念を抱いたりもする。

マスメディアの警戒感も強いようだ。国内の新聞社や通信社、放送局が加盟する日本新聞協会は今月17日、チャットGPTなど生成AIによる報道関連コンテンツの利用に対する見解を公表した。記事や写真が無断でAIに利用されたり、AIがつくる偽情報や世論を誘導する情報がインターネット上に拡散したりすれば、言論空間を混乱させると警鐘を鳴らした(17日付・朝日新聞ニュースWeb版)。

生成AIがネット上の報道記事や写真を無断で取り込み、第三者にサービス展開を有料でするとなれば、メディア各社が有する著作権などの権利を侵害することになる。アメリカの新聞協会にあたるニュース・メディア・アライアンス(NMA)も先月、「AI原則」と題した開発者や政府に対する要望書を公表。報道機関などのコンテンツの無許可の使用は「盗んでいることになる」として、生成AIへの利用には明確な許可が必要だと主張している(同)。

アメリカのバイデン政権は今月4日、AIや量子技術などの先進技術を巡り、国際標準のルールづくりを主導するための新戦略を発表した。経済界や学界などと協力し、グローバル企業が国境をまたいだ活動をしやすくする。日本やEUに加えて、新興国にも参画を促す(4日付・日経新聞Web版)。一方で、バイデン大統領は同じ日、OpenAIなど4社のCEOと会談し、AIをめぐる安全性確保の法的責任を負うように求めた(同)。

確かに、AIなどの新技術をルールを制定せずに放置しておくことは「人類の危機」を招くことになるかもしれない。G7広島サミットでは核軍縮・不拡散と同時に、AIのルールづくりなどをテーマにしてほしいものだ。

☜20日(土)夜・金沢の天気 はれ

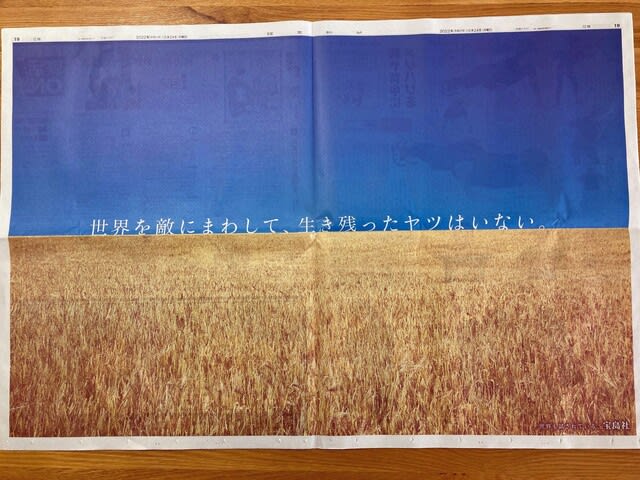

図柄は麦畑の上は青空なので、ウクライナの国旗をイメージしている。ということは、ウクライナ侵攻で世界から非難を浴びているロシアのプーチン大統領に向けたメッセージと読める。人類は、いつまで同じ過ちを繰り返すのか、早期の戦争終結を訴えている。国連軍縮週間(10月24-30日)に合わせたメッセージ広告でもある。

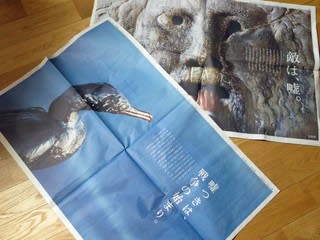

図柄は麦畑の上は青空なので、ウクライナの国旗をイメージしている。ということは、ウクライナ侵攻で世界から非難を浴びているロシアのプーチン大統領に向けたメッセージと読める。人類は、いつまで同じ過ちを繰り返すのか、早期の戦争終結を訴えている。国連軍縮週間(10月24-30日)に合わせたメッセージ広告でもある。 れる。」=写真・中=。戦時下の子どもたちの竹槍訓練の写真の真ん中に赤いウイルスがある。見ようによっては、国旗の日の丸の部分がウイルスになっている。

れる。」=写真・中=。戦時下の子どもたちの竹槍訓練の写真の真ん中に赤いウイルスがある。見ようによっては、国旗の日の丸の部分がウイルスになっている。

ただし、電子メールを送信する選挙運動は政党と候補者に限定される。さらに、政党と候補者は送信先の同意が必要で、たとえば、メールマガジンを読者に送る場合は、送信することを事前に通知して拒否されないことを条件としている。さらに、規定に違反したり第三者がメール送信をした場合は、2年以下の禁錮か50万円以下の罰金を科し、公民権停止の対象となる。

ただし、電子メールを送信する選挙運動は政党と候補者に限定される。さらに、政党と候補者は送信先の同意が必要で、たとえば、メールマガジンを読者に送る場合は、送信することを事前に通知して拒否されないことを条件としている。さらに、規定に違反したり第三者がメール送信をした場合は、2年以下の禁錮か50万円以下の罰金を科し、公民権停止の対象となる。 言論仲裁法の改正法案に対して、国際ジャーナリスト連盟(IFJ、本部ブリュッセル)は公式ホームページ(8月21日付)で「South Korea: Concerns over media law amendment」との見出しで韓国政府への懸念を表明。また、韓国に拠点を置く外国メディアの組織「ソウル外信記者クラブ(SFCC)」は20日、「『フェイクニュースの被害から救済する制度が必要』との大義名分には共感するが、民主社会における基本権を制約する恐れがある」と声明を出している(8月21日付・朝鮮日報Web版日本語)。

言論仲裁法の改正法案に対して、国際ジャーナリスト連盟(IFJ、本部ブリュッセル)は公式ホームページ(8月21日付)で「South Korea: Concerns over media law amendment」との見出しで韓国政府への懸念を表明。また、韓国に拠点を置く外国メディアの組織「ソウル外信記者クラブ(SFCC)」は20日、「『フェイクニュースの被害から救済する制度が必要』との大義名分には共感するが、民主社会における基本権を制約する恐れがある」と声明を出している(8月21日付・朝鮮日報Web版日本語)。 改正法案を急ぐ理由には、韓国のネット事情もあるのではないか。「ネット大国」といわれる韓国では中小メディアが乱立し、臆測に基づくニュースが目に付く。フェイクニュースではなかったが、先の東京オリンピックでは2つの金メダルを獲得した韓国のアーチェリー選手が、短くした髪型が理由で、国内のネット上で中傷が相次いでいると報道されていた(7月30日付・日テレNEWS24Web版)。韓国ではSNSによる誹謗中傷で芸能人の自死が相次ぐなど社会問題化している。当事者に対して強烈な批判が沸き起こる社会的な風土があるのかもしれない。日本でも同様に、番組に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(2020年5月)があったように、他人事ではない。

改正法案を急ぐ理由には、韓国のネット事情もあるのではないか。「ネット大国」といわれる韓国では中小メディアが乱立し、臆測に基づくニュースが目に付く。フェイクニュースではなかったが、先の東京オリンピックでは2つの金メダルを獲得した韓国のアーチェリー選手が、短くした髪型が理由で、国内のネット上で中傷が相次いでいると報道されていた(7月30日付・日テレNEWS24Web版)。韓国ではSNSによる誹謗中傷で芸能人の自死が相次ぐなど社会問題化している。当事者に対して強烈な批判が沸き起こる社会的な風土があるのかもしれない。日本でも同様に、番組に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(2020年5月)があったように、他人事ではない。