★震度7・記録的大雨・最強寒波 3災の能登冬路をめぐる~4~

寒波襲来からきょうで1週間となる。能登の七尾市では43㌢、金沢で27㌢、加賀市で78㌢の積雪(午前11時現在)となっている。地元メディアの報道によると、雪による事故も相次いでいる。加賀市では除雪中に自宅脇の側溝に転落して70代男性が死亡、金沢市でも除雪中や歩行中での転倒で負傷する事故が起きている。また、金沢と能登を結ぶ自動車専用道「のと里山海道」ではけさ雪によるスリップで車が横転し、一部区間で3時間、通行止めとなった。金沢地方気象台の予報によると、冬型の気圧配置は徐々に緩むものの雪はあす11日にかけて続く見込みのようだ。

寒波襲来からきょうで1週間となる。能登の七尾市では43㌢、金沢で27㌢、加賀市で78㌢の積雪(午前11時現在)となっている。地元メディアの報道によると、雪による事故も相次いでいる。加賀市では除雪中に自宅脇の側溝に転落して70代男性が死亡、金沢市でも除雪中や歩行中での転倒で負傷する事故が起きている。また、金沢と能登を結ぶ自動車専用道「のと里山海道」ではけさ雪によるスリップで車が横転し、一部区間で3時間、通行止めとなった。金沢地方気象台の予報によると、冬型の気圧配置は徐々に緩むものの雪はあす11日にかけて続く見込みのようだ。

まるでスキーのジャンプ台・・能登島大橋の雪景色

去年元日の震度7の地震、48時間で498㍉という9月の記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れている最強・最長の寒波。 「3災」ともいえる能登半島を3日間(今月6-8日)かけてめぐり、これまで見たことのない光景を目にすることあった。半島の中ほどに位置する七尾市の能登島大橋。かつて島だった能登島を1982年に長さ1㌔、全線2車線の橋で結んだ。これまで能 登島を何度も訪れているが、冬場は今回が初めて。積雪の大橋を走ると、まるでスキーのジャンプ台を滑っているような感覚になった=写真・上=。もちろん、スキーのように「滑降」はできなのでゆっくり運転で。

登島を何度も訪れているが、冬場は今回が初めて。積雪の大橋を走ると、まるでスキーのジャンプ台を滑っているような感覚になった=写真・上=。もちろん、スキーのように「滑降」はできなのでゆっくり運転で。

能登島を結ぶもう一本の橋「ツインブリッジのと」(620㍍、中能登農道橋)は地震で橋桁が損傷し、さらに道路との間に40㌢ほどの段差ができ、現在も通行ができなくなっている。能登島には「のとじま水族館」や「ガラス美術館」などがあり、アクセスの上からもツインブリッジの復旧が待たれる。

そして、「あれ、櫓(やぐら)に人が」と一瞬思ったのが、七尾市から北上した穴水町の海岸沿いで見た「ボラ待ち櫓(やぐら)」だった=写真・下=。穴水湾では櫓に漁師が上って、ボラなど魚群が湾に入って来るのを見つけて、「ボラが来た」と叫ぶと、周囲の人が集まって海に仕掛けた漁網を引き上げるという漁法があった。現在その漁法はないが、観光施設としてボラ待ち櫓が湾 内に何ヵ所か設置されている。その一つに人影のようなものが見えて、「櫓に人が」と思った次第。

内に何ヵ所か設置されている。その一つに人影のようなものが見えて、「櫓に人が」と思った次第。

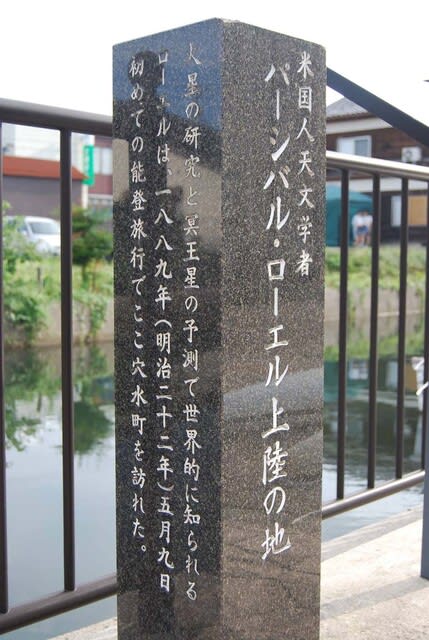

ボラ待ち櫓が観光名所になったのも歴史的なエピソードがある。明治22年(1889)5月、東京に滞在していたアメリカの天文学者パーシバル・ローエル(1855-1916)が能登半島の地形とNOTOという地名の語感に惹(ひ)かれ、鉄道や人力車を乗り継いで当地にやってきた。そのときボラ待ち櫓に登り、「ここは、フランスの小説でも読んでおればいい場所」と、後に著した「NOTO: An Unexplored Corner of Japan」(1891)で記した。好奇心の固まりのようなローエルがその後、アメリカに帰国しアリゾナ州に天文台を創設し、火星の研究に没頭する。火星の表面に見える細線状のものは運河であり、火星には高等生物が存在すると唱えた。その後、アメリカでは地球外の生命体への関心度が高まり、SFブームが起こる。

ローエル研究者の中には能登の海から火星の運河を着想したのではないかと、実際にボラ待ち櫓を見学に来たケースもあった。穴水町には「米国人天文学者 パーシバル・ローエル上陸の地」と刻まれた石碑が立っている。

⇒10日(月)夜・金沢の天気 ゆき