☆コロナ感染の実態伝えない中国 世界の不信感は募る

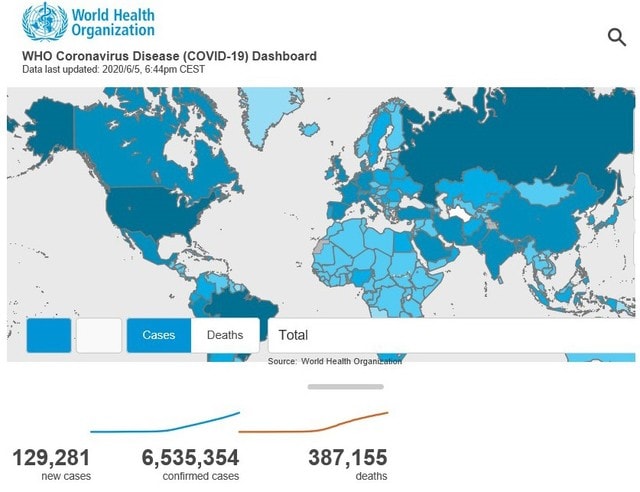

WHOは中国に対して、新型コロナウイルス感染が拡大しているにもかかわらず、死者数などを過少に報告していることに苛立っている。WHO公式サイト(4日付)によると、WHO担当者が先月30日、感染者の入院やワクチン接種などのデータを定期的に共有するよう中国側に要請。中国と国際社会の医療の効果的な対応のためにもデータ公表が重要だと強調していた。にもかかわらず、中国側は真摯に対応しようとしていない。

テドロス事務局長の記者会見(今月4日)からもその様子がうかがえる。「WHO is concerned about the risk to life in China and has reiterated the importance of vaccination, including booster doses, to protect against hospitalization, severe disease, and death.(意訳:WHOは、中国での生命に対するリスクを懸念しており、入院、重症疾患、死亡から保護するために、追加接種を含むワクチン接種の重要性を繰り返し表明している)」(WHO公式サイト)

なぜ中国は正確な数字を把握して世界に公表しないのか。世界各国は不信の念を抱かざるを得なくなる。さらに、中国国家衛生健康委員会は先月25日、感染者と死者の人数公表を同日から取りやめた(同25日付・時事通信Web版)。これを契機に世界各国は水際対策を取ることになる。中国では今月21日から旧正月・春節の大型連休が始まり、中国から観光の渡航者が増えるからだ。

日本は先月30日から水際対策を実施。今月8日からは精度の高いPCR検査や抗原定量検査に切り替える。韓国と台湾、フランス、イタリアもすでに入国時の検査。アメリカとイギリス、カナダ、オーストラリアはきょう5日から実施している。EUは加盟国に対して、中国渡航者から出発前の陰性証明の提示を求めることを勧告している。

日本は先月30日から水際対策を実施。今月8日からは精度の高いPCR検査や抗原定量検査に切り替える。韓国と台湾、フランス、イタリアもすでに入国時の検査。アメリカとイギリス、カナダ、オーストラリアはきょう5日から実施している。EUは加盟国に対して、中国渡航者から出発前の陰性証明の提示を求めることを勧告している。

こうした各国の水際措置に対して、中国は反発している。BBCニュースWeb版日本語(12月29日付)=写真=によると、中国外務省の汪文斌報道官は記者会見(同28日)で、中国の感染状況について西側諸国とメディアが誇張し、ねじまげて伝えていると非難。「コロナ対応は科学的根拠に基づいた、適切なものであるべきで、人的交流に影響をおよぼしてはならない」「安全な越境移動を確保し、世界の産業サプライチェーンの安定性を維持し、経済の回復と成長を促進するための共同努力が必要だ」と述べた。

述べている内容には間違いはないものの、数字をねじまげて伝えたのは中国側であり、数字の公表を取りやめたことに世界は不信感を抱いている。2020年の春節で中国が行動制限をしなかったことから、パンデミックが拡大した。世界各国はそのことを教訓として警戒している。

⇒5日(木)夜・金沢の天気 くもり

サンバのリズムに乗ってテンポよく歌い踊る松平健の後ろでは、腰元と町人風のダンサーたちが乱舞する。サンバは肌を露わにしたダンサーが踊る姿をイメージするが、赤い衣装を着た腰元ダンサーの方がむしろ艶っぽくなまめかしい。これが、正式にリリースされたのが2004年7月なので、17年も前の楽曲だ。さすがに、オリンピックの開会式では時間もなく無理だろうと思ったが、閉会式ではひょっとしてサプライズがあるのではないかと期待もした。家飲みのときにネットで楽しませてもらっている。

サンバのリズムに乗ってテンポよく歌い踊る松平健の後ろでは、腰元と町人風のダンサーたちが乱舞する。サンバは肌を露わにしたダンサーが踊る姿をイメージするが、赤い衣装を着た腰元ダンサーの方がむしろ艶っぽくなまめかしい。これが、正式にリリースされたのが2004年7月なので、17年も前の楽曲だ。さすがに、オリンピックの開会式では時間もなく無理だろうと思ったが、閉会式ではひょっとしてサプライズがあるのではないかと期待もした。家飲みのときにネットで楽しませてもらっている。 生活スタイルが広がっていた。このため、ガソリン需要が減り、一時120円台だったと記憶している。このところ価格が反転しているが、今後どうなるのか

生活スタイルが広がっていた。このため、ガソリン需要が減り、一時120円台だったと記憶している。このところ価格が反転しているが、今後どうなるのか