★オリ・パラの垣根払うパリの「オリンピック革命」

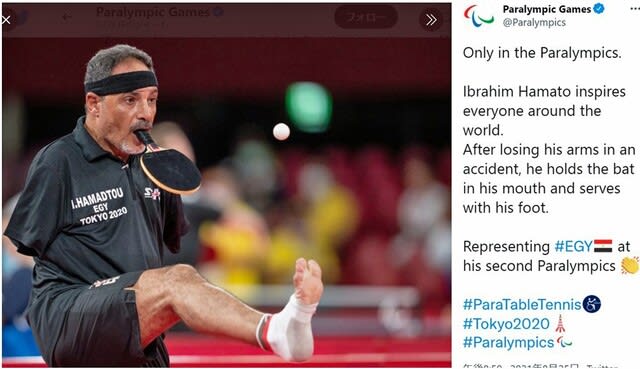

前回ブログの続き。パラリンピックではオリンピックとは別の感動があった。卓球・男子シングルスで、エジプトのイブラヒム・ハマト選手は両腕の肘から先が欠損しているので、口にラケットをくわえ、ボールを打つっていた。サーブ時は足全体を大きく振り上げ、足の指でつかんだ球を上にトスする。首と身体を左右に大きく振りながらラリーを続け、強烈なレシーブを決める。10歳の時に列車事故に遭い障害を負った。「人に不可能はない」。人はここまでできると教えてくれているようで衝撃的だった。

車いすラグビーも印象的だった。日本対デンマーク戦。ガツン、ガツガツと車いすの衝撃音が響く。ぶつかり転倒する。車いすのタイヤがパンクして取り換え。また、激しい試合が再開される。その繰り返し。車いすラグビーは別名「マーダーボール」、殺人球技といわれるほど激しくぶつかり合う。このマーダーボールでは、選手の障がいの程度に応じて持ち点が割り振られていて、障がいの軽い選手だけでなく、重い選手や女性選手も出場する。パラリンピックの多様性を象徴するような競技だった。

パラリンピック競技を視聴していて、ふと気にしたことがある。自らの視聴目線は「感動ポルノ(Inspiration porn)」ではないのか、と。意図を持った感動シーンで感情を煽ることを「ポルノ」と表現するが、障がい者のパラ競技を視聴して、「感動をもらった、励ま された」と自らを煽っているのではないかと。そして、自らの目線は障がい者に対する「上から目線」ではないのかと自問自答した。

された」と自らを煽っているのではないかと。そして、自らの目線は障がい者に対する「上から目線」ではないのかと自問自答した。

パラリンピックに合わせて来日したフランスのソフィー・クリュゼル障がい者担当副大臣の記者会見も印象的だった=写真、在日フランス大使館公式ホームページより=。2024年パリ五輪・パラリンピックについて、「オリンピックとパラリンピックの垣根を取り払う大会にする」と述べていた。両大会のボランティアの6%を障がい者にする考えを示し、「すでに3000人の障がい者がボランティア参加できるようにトレーニングを始めている」と社会参画の必要性を強調した(2021年8月30日付・日テレニュース)。

クリュゼル氏は都内のカフェを訪れ、重い障害のあるスタッフがロボットを遠隔操作して接客する様子を視察した。このカフェでは、難病や脊髄の損傷など障害のある60人が、自宅や病院にいながら、ロボットを遠隔操作して接客し、ロボットのカメラとマイクで客とコミュニケーションも取っている。クリュゼル氏は「多くの人が働き続けることを可能にする、すばらしい試み。パリ大会は私たちにとって大きな挑戦になるので、日本のアイデアを役立てたい」と話していた(同8月25日付・NHKニュースWeb版)。

オリンピックとパラリンピックの垣根を取り払うという発想が心を打つ。クリュゼル氏の会見や視察の様子を見て、フランス革命のシンボリックな絵画、ウジェーヌ・ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』を思い浮かべた。銃剣を左手に、右手にフランス国旗を掲げ果敢な女性を描いた、あの絵画だ。

24年パリ五輪の開会式はセーヌ川で、スケートボードはコンコルド広場で、マラソンや自転車のロードレースは競技時間を違えて一般市民も同じ日に同じコースで競う。前例にとらわれない開放感や華やかさ。「オリンピック革命」がパリで起きるのかもしれない。

⇒29日(金)夜・金沢の天気 くもり時々はれ

カナダ戦だけだ=写真・上=。民放の公式ホームページをチェックすると、テレビ朝日が競泳の中継(29日午前10時)、車いすテニスのハイライト番組(9月5日午後0時55分)、フジテレビは車いすバスケットボール男子5-6位決定戦(9月4日午後4時)など予定している。各局とも決まったように、競技の中継が1つ、ハイライト番組が1つか2つ、それも土日の日中の時間だ。いわゆるゴールデン・プライム帯ではない。

カナダ戦だけだ=写真・上=。民放の公式ホームページをチェックすると、テレビ朝日が競泳の中継(29日午前10時)、車いすテニスのハイライト番組(9月5日午後0時55分)、フジテレビは車いすバスケットボール男子5-6位決定戦(9月4日午後4時)など予定している。各局とも決まったように、競技の中継が1つ、ハイライト番組が1つか2つ、それも土日の日中の時間だ。いわゆるゴールデン・プライム帯ではない。 IPCと契約しているのはNHKのみ。2015年6月25日付のNHK広報のプレスリリースによると、平昌大会から2024年パリ夏季大会までの4大会の日本国内での放送権についてIPCと合意したと発表している=写真・下=。ただ、金額については記していない。

IPCと契約しているのはNHKのみ。2015年6月25日付のNHK広報のプレスリリースによると、平昌大会から2024年パリ夏季大会までの4大会の日本国内での放送権についてIPCと合意したと発表している=写真・下=。ただ、金額については記していない。 が再開される。解説者のコメントによると、車いすラグビーは「マーダーボール」、殺人球技といわれるほど激しくぶつかり合う。

が再開される。解説者のコメントによると、車いすラグビーは「マーダーボール」、殺人球技といわれるほど激しくぶつかり合う。 25日の卓球・男子シングルスも感動的だった。エジプトのイブラヒム・ハマト選手は両腕の肘から先が欠損しているので、口にラケットをくわえ、ボールを打つ。サーブ時は足全体を大きく振り上げ、足の指でつかんだ球を上にトスする。首と身体を左右に大きく振りながらラリーを続け、強烈なレシーブを決める。10歳の時に列車事故に遭い、障害を負った。「人に不可能はない」。人はここまでできると教えてくれているようで衝撃的な感動だった。

25日の卓球・男子シングルスも感動的だった。エジプトのイブラヒム・ハマト選手は両腕の肘から先が欠損しているので、口にラケットをくわえ、ボールを打つ。サーブ時は足全体を大きく振り上げ、足の指でつかんだ球を上にトスする。首と身体を左右に大きく振りながらラリーを続け、強烈なレシーブを決める。10歳の時に列車事故に遭い、障害を負った。「人に不可能はない」。人はここまでできると教えてくれているようで衝撃的な感動だった。 前回のオリンピック開会式(7月23日)との違いは主役がいて統一感があったことだ。とくに、車イスに乗って「片翼の小さな飛行機」の物語を演じた和合由依さんは実に表情豊かだった。中学2年の13歳。先天性の病気で、手足が自由に使えない。演技経験はなかったが、一般公募でオーディションに合格したと紹介されていた。その主役を盛り立てる演技も心に響いた。

前回のオリンピック開会式(7月23日)との違いは主役がいて統一感があったことだ。とくに、車イスに乗って「片翼の小さな飛行機」の物語を演じた和合由依さんは実に表情豊かだった。中学2年の13歳。先天性の病気で、手足が自由に使えない。演技経験はなかったが、一般公募でオーディションに合格したと紹介されていた。その主役を盛り立てる演技も心に響いた。 なしの仕方は家々で異なるが、共通することが一つある。それは、田の神さまは目が不自由という設定になっている。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂でうっかり目を突いてしまったなどの伝承がある。

なしの仕方は家々で異なるが、共通することが一つある。それは、田の神さまは目が不自由という設定になっている。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂でうっかり目を突いてしまったなどの伝承がある。