☆アフガニスタンとオリンピック

「アフガニスタン」で思い起こすのは、1980年のモスクワオリンピックだ。1979年、イスラム原理主義が勢力を伸ばしていたアフガニスタンで、当時のソ連のコントロールのもとにあった政権があやしくなってきた。そこでソ連のブレジネフ書記長は政権を支えるために同年12月に大規模な軍事介入に踏み切った。いわゆる「アフガン侵攻」だ。このアフガン侵攻は西側に衝撃を与え、モスクワオリンピックを日本を含む西側諸国がボイコットする事態にまで展開した。

それでもアフガンに駐留を続けるソ連を、1981年に就任したアメリカのレーガン大統領は「悪の帝国」と名指しで非難した。その後、アメリカがアフガンに介入したのは、2001年9月11日のニューヨークでの同時多発テロ事件だった。ブッシュ大統領はアフガンで政権を握っていたタリバンが、テロ事件の首謀者のオサマ・ビン・ラディンをかくまっていると非難。10月にはアメリカ主導の有志 連合軍がアフガンへの空爆を始め、タリバン政権は崩壊。大規模な捜索にもかかわらず、ビン・ラディンを捕捉できなかった。10年後の2011年5月2日、隣国パキスタンに逃げ込んでいたビン・ラディンの潜伏先をアメリカ軍特殊部隊が探し出して殺害している。

連合軍がアフガンへの空爆を始め、タリバン政権は崩壊。大規模な捜索にもかかわらず、ビン・ラディンを捕捉できなかった。10年後の2011年5月2日、隣国パキスタンに逃げ込んでいたビン・ラディンの潜伏先をアメリカ軍特殊部隊が探し出して殺害している。

この時点でアメリカ軍がアフガンに駐留する大義はなくなった。オバマ大統領はビン・ラディン斬首作戦の後の9月、10年間で3兆㌦の財政赤字を削減する方針を打ち出し、アフガンやイラクからのアメリカ軍撤退によって軍事費を1兆1千億㌦削減すると示していた。さらに、トランプ政権下の2020年2月、アメリカとタリバンによる、「アメリカは駐留軍撤退」「タリバンは武力行使を縮小」との和平交渉が合意。そして、バイデン大統領は今年4月に同時多発テロ事件から20年の節目にあたる「9月11日」まで完全撤退すると表明していた(4月14日付・BBCニュースWeb版日本語)。

ところが今月に入り、アメリカとタリバンによる和平合意とは裏腹に事態は一変する。タリバンは首都カブールに進攻し、日本時間の16日朝、政府に対する勝利を宣言した。一方、2014年から政権を担ってきたガニ大統領は出国し、政権は事実上、崩壊した(8月16日付・NHKニュースWeb版)。

では、タリバンによって合意が破られたとして、アメリカは駐留軍を継続するだろうか。以下は憶測だ。バイデン氏は予定通り「9月11日」までに完全撤退を終えるだろう。アメリカの国益にならないアフガンの国内紛争に駐留軍を無期限に留めることに意義を感じてはいないだろう。ましてや、政権を担ってきた大統領はすでに国外に高跳びしている。

この隙間を狙って、タリバンとの友好関係をいち早く築こうとしているのが中国だ。BloombergニュースWeb版日本語(8月17日付)によると、王毅外相はタリバンが当時のガニ政権への攻勢を強めていた先月下旬、天津市でタリバン代表団と会談。王外相は、タリバンがアフガン統治で「重要な役割」を果たすことが期待されていると表明した。

憶測だが、中国はイスラム教徒の少数民族ウイグル族が多く住む新疆ウイグル自治区での監視を強化している。アフガンと新疆ウイグル自治区は隣接している。タリバンによる「イスラム首長国」の国名変更を後押しすることを条件に、ウイグル自治区には手を出さないようにとの約束を交わしているのかもしれない。いずれにしても、中国はこれからのアフガンの後ろ盾を狙っている。

テロや女性への抑圧を支持し世界から長らく疎外されてきたタリバンを「国」として認めることができるかどうか。おそらく、アメリカはいったんアフガンとは離れて、国としては認めないだろう。中国に同調する立場、アメリカに同調する立場、今後アフガン問題がこじれると北京オリンピックのボイコットへと発展するのかもしれない。歴史は繰り返す。

(※写真は、国外退避を求め、離陸しようとするアメリカ軍機に乗り込もうとする人々。カブールの空港で=CNNニュースWeb版)

⇒17日(火)午後・金沢の天気 あめ

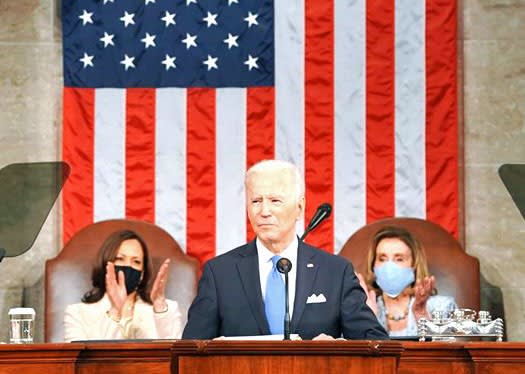

演壇に立ったバイデン氏はまず自分の後ろに並ぶナンシー・ペロシ下院議長と上院議長でもあるカマラ・ハリス副大統領にあいさつした。確かに、大統領の議会演説で後ろの上下院両議長がともに女性という光景はアメリカ史上初めてのこと。「Madam Speaker, Madam Vice President」で議場内は拍手や歓声で沸いたに違いない。

演壇に立ったバイデン氏はまず自分の後ろに並ぶナンシー・ペロシ下院議長と上院議長でもあるカマラ・ハリス副大統領にあいさつした。確かに、大統領の議会演説で後ろの上下院両議長がともに女性という光景はアメリカ史上初めてのこと。「Madam Speaker, Madam Vice President」で議場内は拍手や歓声で沸いたに違いない。 これまで日本の総理とアメリカの大統領はギブ・アンド・テイクの関係で親密さを演出してきた。最近の印象では、安倍氏が来日したオバマ氏を東京・銀座のすし店で接待した。オバマ氏は寿司が好物だった。安倍氏のお酌する姿を覚えている。また、安倍氏はトランプ氏とゴルフ外交を重ねた。面白いと思ったの この写真だ。2019年5月26日付で総理官邸のツイッターに公開された。お笑いコンビのような雰囲気で両氏が映っている。千葉県のゴルフ場で自撮りした写真だ。

これまで日本の総理とアメリカの大統領はギブ・アンド・テイクの関係で親密さを演出してきた。最近の印象では、安倍氏が来日したオバマ氏を東京・銀座のすし店で接待した。オバマ氏は寿司が好物だった。安倍氏のお酌する姿を覚えている。また、安倍氏はトランプ氏とゴルフ外交を重ねた。面白いと思ったの この写真だ。2019年5月26日付で総理官邸のツイッターに公開された。お笑いコンビのような雰囲気で両氏が映っている。千葉県のゴルフ場で自撮りした写真だ。