★バイデン指示「90日で結論を」動物感染か研究所漏洩か

ワクチン接種の遅れに自身もやきもきしている。ことし2月に接種が始まった医療従事者(480万人)ですら、2回接種を終えたのは282万人(5月27日現在・総理官邸公式ホ-ムページ)、率換算で58%、ようやく半数越えだ。65歳以上の高齢者3600万人のうち2回接種は24万人(同)、率ではわずか0.6%だ。もたもたしているうちに、変異株が多様化と進化を繰り返し、そのうちワクチンが効かなくなるのではないかと不安もよぎる。

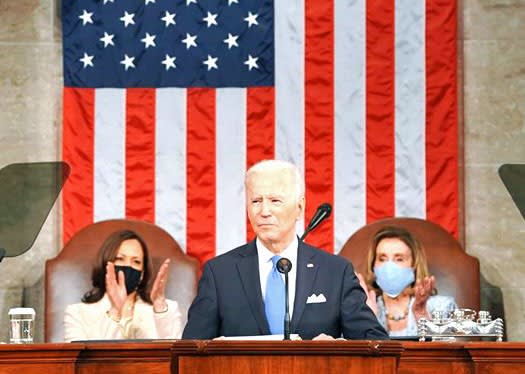

新型コロナウイルスの起源をめぐってニュースが相次いでいる。CNNニュースWeb版日本語(5月28日付)は、「フェイスブック社の広報はCNNに寄せた声明で、今後は新型コロナウイルス感染症が人工的に作られたとする主張を当社のアプリから削除しないことにした」と伝えている。フェイスブックは今年2月、WHOなどと協議し、ウイルスが人工的に作られたとの主張を削除すると発表していた。(※写真・上はThe White House公式ホームページより)

新型コロナウイルスの起源をめぐってニュースが相次いでいる。CNNニュースWeb版日本語(5月28日付)は、「フェイスブック社の広報はCNNに寄せた声明で、今後は新型コロナウイルス感染症が人工的に作られたとする主張を当社のアプリから削除しないことにした」と伝えている。フェイスブックは今年2月、WHOなどと協議し、ウイルスが人工的に作られたとの主張を削除すると発表していた。(※写真・上はThe White House公式ホームページより)

ロイター通信Web版日本語(同27日付)は、アメリカのバイデン大統領は新型コロナウイルスの起源について、動物からの感染と研究所からの漏洩という2つのシナリオを国内の情報機関が精査しているものの、見解は割れていると明らかにし、声明で「明確な結論に近づくことができるよう、情報機関に対し情報の収集・分析に関する取り組みを強化し、90日以内に報告するよう要請した」と述べた、と報じている。 WHOは実施したコロナの起源を探る調査報告書を3月に公表し、ウイルスが武漢周辺の研究所から漏洩したとの見方は「最も可能性の低い仮説」と結論付けていた。

ウォールストリート・ジャーナルWeb版日本語(同27日付)も「2020年2月6日、華南理工大学の肖波涛教授は、このウイルスについて『恐らく武漢の研究所が発生源だろう』と結論付けた論文を発表した。しかし中国政府はコロナの発生源に関する研究を厳しく制限しており、同教授は論文を撤回した」と研究所からの漏洩を報じている。

上記の一連の報道でいぶかったのは、研究所からの漏洩がは発生源とする分析はアメリカで相当進んでいるものとこれまで理解していたからだ。現に、アメリカ前政権の当時のポンペイオ国務長官は、中国科学院武漢ウイルス研究所に関する「新たな情報」として声明を発表している。NHKニュースWeb版(20121年1月16日付)によると、ポンペイオ氏は「アメリカ政府には、感染拡大が確認される前 のおととし秋、研究所の複数の研究員が新型コロナウイルス感染症やほかの季節性の病気とよく似た症状になったと信じるに足る理由がある」と主張。加えて、「研究所は新型コロナウイルスに最も近いコウモリのコロナウイルスを遅くとも2016年から研究していた」「中国軍のための極秘の研究に関わっていた」と発表していた。

のおととし秋、研究所の複数の研究員が新型コロナウイルス感染症やほかの季節性の病気とよく似た症状になったと信じるに足る理由がある」と主張。加えて、「研究所は新型コロナウイルスに最も近いコウモリのコロナウイルスを遅くとも2016年から研究していた」「中国軍のための極秘の研究に関わっていた」と発表していた。

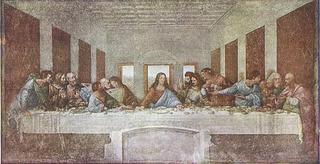

ポンペイオ氏の声明には裏付けがあるものと自身も理解していた。この事件がきっかけだった。アメリカのハーバード大学教授が中国政府からの学術・研究協力の名目で多額の研究資金などを受け取っていたことを報告していなかったとして、アメリカ司法省は2020年1月、大学教授を「重大な虚偽、架空請求、詐欺」の容疑で訴追(逮捕は2019年12月10日、その後、21種類の生物学的研究を中国に密輸しようとした罪で起訴)している。教授はハーバード大学化学・化学生物学部のチャールズ・リーバー氏で、ナノサイエンス・ナノテクノロジーの分野で世界最先端の研究を行っている科学者。リーバー氏は中国の武漢理工大学の「戦略科学者」として2011-16年までの雇用契約を結んでいた。(※写真・下は2020年2月6日付・ニューヨーク・タイムズWeb版)

つまり、武漢周辺の研究機関でのウイルス研究に詳しかったであろうリーバー氏から事情聴取が進み、かなり全容が見えてきた段階でポンペイオ氏が声明を出した、とニュースの流れを読めば誰しもそう考える。ところが、トランプ氏からバイデン氏へと政権交代がポンペイオ氏の声明から5日後の1月20日に行われたことで、武漢市でウイルス感染の起源についての調査は頓挫していたようだ。トランプ氏やポンペオ氏は新型コロナを「中国ウイルス」「武漢ウイルス」と叫んだため、コロナ禍をめぐる政権の失政を中国の責任に転嫁しようとする政治的な発言とバイデン政権は解釈したのだろう。解明調査はストップした。フェイスブック社もバイデン政権と連動するように武漢起源説やウイルス人工説に関する主張をアプリから削除した。

このアメリカの状況を中国側は利用した。WHO報告書では武漢のウイルス研究所からの漏洩説を「可能性が低い」としているが、NHKの取材によると、インタビューした武漢担当の調査メンバーのオーストラリアの研究者は、感染拡大の初期の患者に関する詳しいデータを中国側に求めたが、提供されなかったと告白している(2月15日付・NHKニュースWeb版) 。

このままだと武漢研究所からの漏洩説が消滅するはずだったが、すんでのところで調査再開の指示がバイデン氏から出た。動物からの感染と研究所からの漏洩という2つのシナリオの結論を90日以内に結論を出すことになる。遅くとも8月末には公表される。アメリカと中国の間で激しいコロナ情報戦も今後予想される。映画の『バイオハザード』のような展開になってきた。結論を待ちたい。

⇒31日(月)午後・金沢の天気 くもり

2006年1月にイタリアのフィレンツェを訪れ、サンタ・クローチェ教会の壁画に描かれているフレスコ画「聖十字架物語」を鑑賞した。1380年代にアーニョロ・ガッティが描いた大作。絵は、4世紀はじめにローマの新皇帝となったコンスタンティヌスの母ヘレナ(中央)がキリストの十字架を発見し、エルサレムに持ち帰るシーンを描いたものだ=写真・上=。その時ふと、聖女ヘレナの横顔がイギリスのダイアナ元妃(1997年8月に事故死)にとても似ている感じがして思わずカメラを向けた。

2006年1月にイタリアのフィレンツェを訪れ、サンタ・クローチェ教会の壁画に描かれているフレスコ画「聖十字架物語」を鑑賞した。1380年代にアーニョロ・ガッティが描いた大作。絵は、4世紀はじめにローマの新皇帝となったコンスタンティヌスの母ヘレナ(中央)がキリストの十字架を発見し、エルサレムに持ち帰るシーンを描いたものだ=写真・上=。その時ふと、聖女ヘレナの横顔がイギリスのダイアナ元妃(1997年8月に事故死)にとても似ている感じがして思わずカメラを向けた。 当時、ダイアナ元妃のインタビュー番組は世界に衝撃を与えた。夫のチャールズ皇太子と別居していた彼女の口から自身の不倫や皇太子の愛人の名前、自殺未遂や自傷行為などが語られた。この番組の放映後に彼女は離婚。1997年にパリで起きた自動車事故により36歳で亡くなった。

当時、ダイアナ元妃のインタビュー番組は世界に衝撃を与えた。夫のチャールズ皇太子と別居していた彼女の口から自身の不倫や皇太子の愛人の名前、自殺未遂や自傷行為などが語られた。この番組の放映後に彼女は離婚。1997年にパリで起きた自動車事故により36歳で亡くなった。 た。ただし、臨床試験に登録された高齢者(60歳以上)がほとんどいなかったため、この年齢層での有効性を推定できなかった。高齢者とそれ以外の年代で有効性が異なるという分析結果と理論的な根拠はない。

た。ただし、臨床試験に登録された高齢者(60歳以上)がほとんどいなかったため、この年齢層での有効性を推定できなかった。高齢者とそれ以外の年代で有効性が異なるという分析結果と理論的な根拠はない。 テドロス氏への不信感が世界で広まったのは、「中国寄り」の露骨な振る舞いが新型コロナウイルスをきっかけに露わになったことから。中国の春節の大移動で日本を含めフランスやオーストラリアなど各国でコロナ感染者が拡大していたにもかかわらず、2020年1月23日のWHO会合で「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」宣言を時期尚早と見送った。同月30日になってようやく緊急事態宣言を出したが、テドロス氏は「宣言する主な理由は、中国での発生ではなく、他の国々で発生していることだ」と述べた(同1月31日付・BBCニュースWeb版日本語)。日本やアメリカ、フランスなど各国政府は武漢から自国民をチャーター機で帰国させていたころだった。

テドロス氏への不信感が世界で広まったのは、「中国寄り」の露骨な振る舞いが新型コロナウイルスをきっかけに露わになったことから。中国の春節の大移動で日本を含めフランスやオーストラリアなど各国でコロナ感染者が拡大していたにもかかわらず、2020年1月23日のWHO会合で「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」宣言を時期尚早と見送った。同月30日になってようやく緊急事態宣言を出したが、テドロス氏は「宣言する主な理由は、中国での発生ではなく、他の国々で発生していることだ」と述べた(同1月31日付・BBCニュースWeb版日本語)。日本やアメリカ、フランスなど各国政府は武漢から自国民をチャーター機で帰国させていたころだった。 る。それでもほぼ連日のように新たな感染者が1000人を超えている。そして、今回の3度目の緊急事態宣言の要請だ。

る。それでもほぼ連日のように新たな感染者が1000人を超えている。そして、今回の3度目の緊急事態宣言の要請だ。 「どのような理由があろうと、早期解決と引き換えに借金でなかったものが借金であったことにされてしまう事態を受け入れることはできないと考えたからです。借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになり、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということになります。これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味します。」「一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありましたし、今でも、同じように受け止めています。」

「どのような理由があろうと、早期解決と引き換えに借金でなかったものが借金であったことにされてしまう事態を受け入れることはできないと考えたからです。借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになり、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということになります。これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味します。」「一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありましたし、今でも、同じように受け止めています。」 これまで日本の総理とアメリカの大統領はギブ・アンド・テイクの関係で親密さを演出してきた。最近の印象では、安倍氏が来日したオバマ氏を東京・銀座のすし店で接待した。オバマ氏は寿司が好物だった。安倍氏のお酌する姿を覚えている。また、安倍氏はトランプ氏とゴルフ外交を重ねた。面白いと思ったの この写真だ。2019年5月26日付で総理官邸のツイッターに公開された。お笑いコンビのような雰囲気で両氏が映っている。千葉県のゴルフ場で自撮りした写真だ。

これまで日本の総理とアメリカの大統領はギブ・アンド・テイクの関係で親密さを演出してきた。最近の印象では、安倍氏が来日したオバマ氏を東京・銀座のすし店で接待した。オバマ氏は寿司が好物だった。安倍氏のお酌する姿を覚えている。また、安倍氏はトランプ氏とゴルフ外交を重ねた。面白いと思ったの この写真だ。2019年5月26日付で総理官邸のツイッターに公開された。お笑いコンビのような雰囲気で両氏が映っている。千葉県のゴルフ場で自撮りした写真だ。 給量は限られているので、医療現場に携わる人たちを最優先すべきではないだろうか。

給量は限られているので、医療現場に携わる人たちを最優先すべきではないだろうか。 ということは松山選手の地元・出身地でも大変なことになっているのではと察して、愛媛新聞Web(4月12日付)をチェックすると、「号外」=写真=がPDFで掲載されていた。「松山マスターズV」が主見出しだ。松山選手は愛媛県松山市の出身。地元では「松山の松山」、愛媛県民にとっては身近な存在なのだ。愛媛だけではない。松山選手が明徳義塾高校(高知県須崎市)のときに全国優勝を飾っていて、高知県民ともなじみが深い。高知新聞の速報版も「松山 マスターズ制覇」、そして東北福祉大学(宮城県仙台市)のときにマスターズ・トーナメントにチャレンジして27位、日本人初のベストアマチュアに輝いている。「3・11」の災害復旧ボランティアにもいそしんだと言われる松山選手は、宮城県民にとってもなじみが深いのだろう、河北新報(仙台市)も「松山 マスターズV」と速報版を出している。

ということは松山選手の地元・出身地でも大変なことになっているのではと察して、愛媛新聞Web(4月12日付)をチェックすると、「号外」=写真=がPDFで掲載されていた。「松山マスターズV」が主見出しだ。松山選手は愛媛県松山市の出身。地元では「松山の松山」、愛媛県民にとっては身近な存在なのだ。愛媛だけではない。松山選手が明徳義塾高校(高知県須崎市)のときに全国優勝を飾っていて、高知県民ともなじみが深い。高知新聞の速報版も「松山 マスターズ制覇」、そして東北福祉大学(宮城県仙台市)のときにマスターズ・トーナメントにチャレンジして27位、日本人初のベストアマチュアに輝いている。「3・11」の災害復旧ボランティアにもいそしんだと言われる松山選手は、宮城県民にとってもなじみが深いのだろう、河北新報(仙台市)も「松山 マスターズV」と速報版を出している。 ただ、社会的な目線はやはり「聖職」なのかもしれない。これは自身が感じたことだ。2005年にそれまでの民放テレビ局を辞して、金沢大学で職を得た。当初は地域ニーズと大学の研究シーズをマッチィングする「地域連携コーディネーター」という職だった。その後、「特任教授」に任命され、講義を担当すると、途端に「先生」と呼ばれるようになった。民間企業で働いていた身とすると、「先生」と呼ばれこそばゆい思いをしたのものだ。そして、「先生」に資する振る舞いや言葉遣い、教育的な指導をしなければならないと自覚するようなった。「先生」という言葉には社会の期待感が込められていると実感した。

ただ、社会的な目線はやはり「聖職」なのかもしれない。これは自身が感じたことだ。2005年にそれまでの民放テレビ局を辞して、金沢大学で職を得た。当初は地域ニーズと大学の研究シーズをマッチィングする「地域連携コーディネーター」という職だった。その後、「特任教授」に任命され、講義を担当すると、途端に「先生」と呼ばれるようになった。民間企業で働いていた身とすると、「先生」と呼ばれこそばゆい思いをしたのものだ。そして、「先生」に資する振る舞いや言葉遣い、教育的な指導をしなければならないと自覚するようなった。「先生」という言葉には社会の期待感が込められていると実感した。