★見かけは「翆玉白菜」、中身は「毒菜」

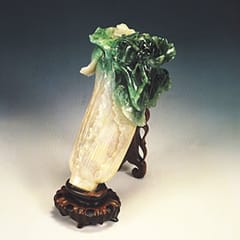

台湾の国立故宮博物院(台北市士林区)を訪れたことがある。2011年11月だった。第二次世界大戦後、国共内戦が激化し、中華民国政府が台湾へと撤退する際に北京の故宮博物院から収蔵品を精選して運び出した。その数は3000箱、61万 点にも及び、所蔵品数で世界四大博物館の一つに数えられる。ガイド役を引き受けてくれた国立台北護理健康大学の教員スタッフが真っ先に案内してくれたのが、清朝時代の「翆玉白菜」=写真・国立故宮博物院のホームページから=。長さ19㌢、幅10㌢ほどの造形ながら、本物の白菜より白菜らしい。清く白い部分と緑の葉。その葉の上にキリギリスとイナゴがとまっている。

点にも及び、所蔵品数で世界四大博物館の一つに数えられる。ガイド役を引き受けてくれた国立台北護理健康大学の教員スタッフが真っ先に案内してくれたのが、清朝時代の「翆玉白菜」=写真・国立故宮博物院のホームページから=。長さ19㌢、幅10㌢ほどの造形ながら、本物の白菜より白菜らしい。清く白い部分と緑の葉。その葉の上にキリギリスとイナゴがとまっている。

ヒスイの原石を彫刻して作ったというから、おそらく工芸職人はまずこの色合いからイメージを膨らませ、白菜を彫ったのではないか。これが逆で、白菜を彫れと言われて原石を探したのであれば大変な作業だったに違いない。日本人にとっても身近な野菜だけに、その色合いが和ませてくれた。以来、故宮博物院と聞いて、思い出すのは「翆玉白菜」だ。

台湾から帰国して1ヵ月余りたって、金沢大学の授業のTA(テーチィング・アシスタント)をしてくれた中国人留学生の院生2人を誘って、金沢の居酒屋で忘年会を開いた。席上で、「翆玉白菜」の話をすると、「ワタシも台湾で見たことがある」と話が盛り上がった。紹興酒が進むと、一人が「でも残念なことに今の中国は『毒菜』が多いです」と語り出し、本国の食の事情を嘆いた。このとき初めて聞いた言葉だった。「毒菜」は姿やカタチはよいが、使用が禁止されている毒性の強い農薬(有機リン系殺虫剤など)を使って栽培された野菜のことを言うそうだ。

10年も前の話なので、いくらなんでも中国では毒菜はもう栽培されてないだろう思っていたがそうではないらしい。週刊文春(6月17日号)に記載されている「あなたが食べている中国『汚染野菜』」の記事を読むと、日本は消費される野菜の2割を輸入に頼っているが、その輸入量(2019年)1800万㌧のうち実に998万㌧、53%が中国からで圧倒的なシェアだ。輸入の場合は食品衛生法に基づいて検疫検査が行われるが、過去3年間で中国産は232件の摘発を受けている。

摘発が多い野菜は玉ねぎ。違反理由は「チアメトキサム」という殺虫剤だ。この殺虫剤を玉ねぎの皮に散布すると変色しない。つまり、新鮮な野菜と見せかけ、出荷量を増やすためにあえて散布している。チアメトキサムは玉ねぎだけでなく、ショウガやニンニクの茎でも見つかっている。また、摘発件数が多いのがピーナッツ類で3年間で50件。「アフラトキシン」というカビ毒の付着。このカビは発がん物質でもある。上記の記事を読んで大量の毒菜が日本に入ってきていると考えると他人事ではない。

2008年に中国から輸入した冷凍ギョーザを食べて中毒症状が起きた、有名な「毒ギョウーザ事件」だ。それ以来、中国製の加工品はイメージがよくない。しかし、加工前の野菜そのものが「毒菜」「汚染野菜」となると、国内で加工されれば防ぎようがない。安心、安全がモノの価値として生産者の間で定着していないのであれば、記事にもあるように、水際で検疫体制を強化するしかない。

⇒12日(土)午前・金沢の天気 はれ

その後、ネットで「新型コロナウイルス」と検索して調べてみた。「海外リンク」は海外の感染者などとの接触という意味だ。また、「スクリーニング検査」は感染者の中でウイルスの遺伝子変異の有無を判別をする検査を指す。東京都の小池知事がインタビューや会見で述べた言葉であれば、「また、小池カタカナ語が出た」と受け流すこともできるのだが、アンウンサーが読むニュースとして相応しい言葉遣いかと問えば、明らかに「NG」だろう。

その後、ネットで「新型コロナウイルス」と検索して調べてみた。「海外リンク」は海外の感染者などとの接触という意味だ。また、「スクリーニング検査」は感染者の中でウイルスの遺伝子変異の有無を判別をする検査を指す。東京都の小池知事がインタビューや会見で述べた言葉であれば、「また、小池カタカナ語が出た」と受け流すこともできるのだが、アンウンサーが読むニュースとして相応しい言葉遣いかと問えば、明らかに「NG」だろう。 のかも分からなくなった。介助しようとすると、「何する」としかられ、その都度「トイレへ行こう」と言うと、「世話かけるな」と礼を言う。また、5分もたつと忘れてしまい、同じことを繰り返した。

のかも分からなくなった。介助しようとすると、「何する」としかられ、その都度「トイレへ行こう」と言うと、「世話かけるな」と礼を言う。また、5分もたつと忘れてしまい、同じことを繰り返した。 イギリスBBCニュースWeb版(6月8日付)は「US approves first new Alzheimer’s drug in 20 years」の見出しで伝えている=写真=。記事によると、過去10年間で100以上の治療薬の候補の開発が失敗に終わっている。「アデュカヌマブ」も、3000人の患者が参加したの国際的な後期臨床試験では、同薬を月1回投与された患者に、偽薬を投与された患者よりも記憶や思考の問題の悪化を遅らせる効果はみられないとの分析結果が出たため、2019年3月に臨床試験が中止となっていた。が、同年末、開発2社はデータ分析から、より高用量で投与すれば薬が有効であり、認知機能の低下を大幅に抑制すると結論付けた。

イギリスBBCニュースWeb版(6月8日付)は「US approves first new Alzheimer’s drug in 20 years」の見出しで伝えている=写真=。記事によると、過去10年間で100以上の治療薬の候補の開発が失敗に終わっている。「アデュカヌマブ」も、3000人の患者が参加したの国際的な後期臨床試験では、同薬を月1回投与された患者に、偽薬を投与された患者よりも記憶や思考の問題の悪化を遅らせる効果はみられないとの分析結果が出たため、2019年3月に臨床試験が中止となっていた。が、同年末、開発2社はデータ分析から、より高用量で投与すれば薬が有効であり、認知機能の低下を大幅に抑制すると結論付けた。 文書は、占領期に横浜市に司令部を置いた第8軍が作成、アメリカの国立公文書館に所蔵されていた。これを日本大学の高澤弘明専任講師(法学)が入手し公表した。A級戦犯の遺骨の処理については1949年1月4日付けの極秘文書に記されていた。7人が処刑された1948年12月23日未明、東京・巣鴨プリズンから遺体が運び出された。横浜市内の火葬場で焼かれ、遺骨は別々の骨つぼに納められた。そして、小型の軍用機に載せられ、上空から太平洋に散骨された。

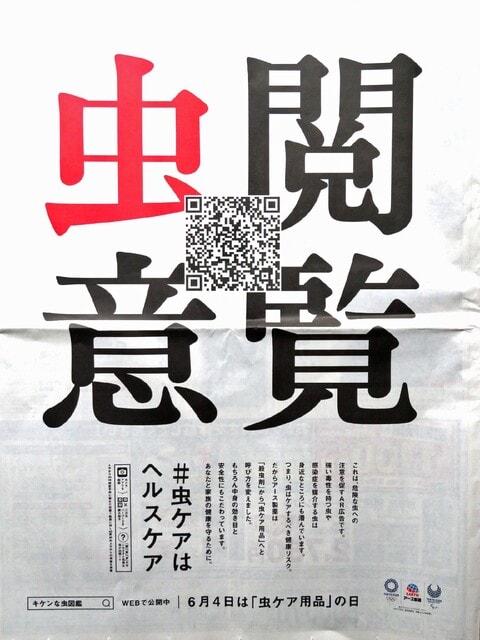

文書は、占領期に横浜市に司令部を置いた第8軍が作成、アメリカの国立公文書館に所蔵されていた。これを日本大学の高澤弘明専任講師(法学)が入手し公表した。A級戦犯の遺骨の処理については1949年1月4日付けの極秘文書に記されていた。7人が処刑された1948年12月23日未明、東京・巣鴨プリズンから遺体が運び出された。横浜市内の火葬場で焼かれ、遺骨は別々の骨つぼに納められた。そして、小型の軍用機に載せられ、上空から太平洋に散骨された。 ら『虫ケア用品』へと呼び方を変えました」とある。さらに、ネットで公開中の「キケンな虫図鑑」をチェックすると以下のコンセプトが記されている。

ら『虫ケア用品』へと呼び方を変えました」とある。さらに、ネットで公開中の「キケンな虫図鑑」をチェックすると以下のコンセプトが記されている。 話は変わる。金沢のスーパーに行くと、フラワーショップのコーナーに並ぶ商品の中にサカキがある。「榊」と漢字で表記されているものが多い。あるショップでは「国産榊 本体価格200円(税込220円)」とあり=写真=、別の店では「榊」と表記され「価格(税込)160円」だった。サカキは普通に庭先に植えられていたり、金沢の里山でも自生している。なぜあえて「国産榊」と表記しているのだろうかとふと疑問に思って、その店の経営者に尋ねたことがある。

話は変わる。金沢のスーパーに行くと、フラワーショップのコーナーに並ぶ商品の中にサカキがある。「榊」と漢字で表記されているものが多い。あるショップでは「国産榊 本体価格200円(税込220円)」とあり=写真=、別の店では「榊」と表記され「価格(税込)160円」だった。サカキは普通に庭先に植えられていたり、金沢の里山でも自生している。なぜあえて「国産榊」と表記しているのだろうかとふと疑問に思って、その店の経営者に尋ねたことがある。 この「COVAXストーリー」はさらに奥が深い。WHOが中心となってワクチンを共同購入することになるが、主な購入先は中国だろう。WHOは5月7日に中国国有製薬大手「中国医薬集団(シノファーム)」が開発した新型コロナウイルスワクチンの緊急使用を承認。治験などから推定される有効性は79%。そして、きのう2日にも中国の科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)のワクチンについて緊急使用を承認した。

この「COVAXストーリー」はさらに奥が深い。WHOが中心となってワクチンを共同購入することになるが、主な購入先は中国だろう。WHOは5月7日に中国国有製薬大手「中国医薬集団(シノファーム)」が開発した新型コロナウイルスワクチンの緊急使用を承認。治験などから推定される有効性は79%。そして、きのう2日にも中国の科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)のワクチンについて緊急使用を承認した。 に適用されている新型コロナウイルスの「蔓延防止等重点措置」(今月13日まで)を受けて、公道でのリレーは中止になった。その代わり行われたのが無観客のセレモニー会場のステージで行われた「トーチキス」。ランナーは走らずにトーチで聖火を受け渡す=写真、東京オリ・パラ組織委員会公式ホームページより=。

に適用されている新型コロナウイルスの「蔓延防止等重点措置」(今月13日まで)を受けて、公道でのリレーは中止になった。その代わり行われたのが無観客のセレモニー会場のステージで行われた「トーチキス」。ランナーは走らずにトーチで聖火を受け渡す=写真、東京オリ・パラ組織委員会公式ホームページより=。 女子テニスの大坂なおみ選手がツイッターで、全仏オープンの記者会見を拒否し、今月2日予定の2回戦を棄権すると明らかにしたことが大きな波紋を呼んでいる。大坂選手は先月30日、全仏オープンの1回戦でルーマニアの選手に2対0のストレートで勝ったが、試合後の記者会見に出席しなかった。このため、大会の主催者は、1万5000㌦の罰金を科すと発表した(5月31日付・NHKニュースWeb版)。

女子テニスの大坂なおみ選手がツイッターで、全仏オープンの記者会見を拒否し、今月2日予定の2回戦を棄権すると明らかにしたことが大きな波紋を呼んでいる。大坂選手は先月30日、全仏オープンの1回戦でルーマニアの選手に2対0のストレートで勝ったが、試合後の記者会見に出席しなかった。このため、大会の主催者は、1万5000㌦の罰金を科すと発表した(5月31日付・NHKニュースWeb版)。