★ヒートドーム化する五輪開催 批判の矛先はテレビ局に

きのうのブログで香港の大雨警報、「ブラック・レインストーム」について記した。そしてきょう未明、発達した積乱雲が帯状に連なり集中的な豪雨をもたらす「線状降水帯」が沖縄で発生し、午前3時までの3時間におよそ160㍉の雨が降った。気象庁は沖縄本島地方に「顕著な大雨に関する情報」を発表した(6月29日付・NHKニュースWeb版)。そして太平洋を超えたアメリカとカナダでは強烈な暑さが襲っている。

アメリカとカナダの西部で記録的な熱波が続いていて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州リットンで28日、47.5度を観測した。地元メディアなどが報じた。前日に46.6度を記録し、84年前の最高記録を破ったばかりだった。上空の高気圧が熱い空気を閉じ込める「ヒートドーム(heat dome)」現象が原因とみられる。 アメリアとカナダの両国政府は「危険」な高い気温が今週中は続く恐れがあると、市民に警告した(6月29日付・BBCニュースWeb版日本語)。

「ヒートドーム」現象という言葉は初めてだ。厳密には気象用語ではないものの、停滞する高気圧が、加熱中の鍋の「ふた」のように機能する。高気圧が晴天と高気温をもたらし、高気圧が長期間続けば続くほど、熱波も続き、気温は日に日 に上昇を続けるという。 現在、北アメリカ大陸にかかる高圧帯はカリフォルニア州からカナダの北極圏、内陸のアイダホ州まで広大な範囲を覆っている(同)。

に上昇を続けるという。 現在、北アメリカ大陸にかかる高圧帯はカリフォルニア州からカナダの北極圏、内陸のアイダホ州まで広大な範囲を覆っている(同)。

話は変わるが、新型コロナウイルスのパンデミック下でオリンピック開催を疑問視する国際世論が「ヒートドーム」現象のように熱くなっている。歯に衣着せぬ論評でも知られるアメリカのエンターテインメント週刊誌「ザ・ハリウッド・リポーター」は6月23日号で、「NBC Approaches “Moral Hazard” Amid Tokyo Olympics Push During Pandemic」の見出しで、アメリカの3大ネットワークの一つで、全米のオリンピックの放送権を独占していてるNBCは、東京オリンピック開催で「モラル・ハザード(倫理観の欠如)」のレベルに近づいていると痛烈に批評している=写真=。

IOCが簡単に五輪を中止しない理由は、IOCの収入は放送権料が73%、スポンサー料が18%だ。その放送権料の50%以上をNBCが払っている。韓国・平昌冬季大会(2018年)と東京大会の合算した数字だが、NBCの供出額は21億9000万㌦だ。ちなみに、開催国の日本はNHKと民放がコンソ-シアムを組んで5億9400万㌦を払っている。

ザ・ハリウッド・リポーターが「モラルハザード」の論拠として上げているのは、今月14日に金融機関主催の投資家会議でNBCの最高経営責任者(CEO)が、「the pandemic-tainted Tokyo Games “could be our most profitable Olympics in the history of the company.“」(パンデミック下での東京大会は「当社の歴史の中で最も収益性の高いオリンピックになるかもしれない」)と述べたことだ。開催されれば発生するコロナ禍が日本人に最も大きな打撃を与える可能性があるにもかかわらず、その利益をCEOが誇示するのは「命より金」を重視するモラルハザードではないか、と。さらに、CEOが「And then once the Opening Ceremony happens, everybody forgets all that and enjoys the 17 days.」(開会式が行われると誰もがすべて忘れて17日間を楽しむ)と発言したことも批判している。

CEOの不注意な発言だろう。しかし、オリンピック開催を疑問視する国際世論が、IOCに対してだけでなく放送局にまで「モラルハザードだ」と批判が高まるのはレアケースだ。まさに、「ヒートドーム」現象のように沸騰し、いつ何が起きるか分からない現象が起きている。開催まであと24日だ。

⇒29日(火)夜・金沢の天気 くもり

最初に適用されたのは昨年7月。香港で国安法に抗議する民衆デモで370人が逮捕され、うち10人が「香港独立」の旗を所持していたとして国安法違反の適用となった(2020年7月2日付・共同通信Web版)。その後、国安法をタテに政治活動や言論への締めつけが強まる。この法律が導入された後、多くの民主化運動グループが安全性を恐れて解散。自由で寛容な国際都市と言われてきた香港の姿が一変した。

最初に適用されたのは昨年7月。香港で国安法に抗議する民衆デモで370人が逮捕され、うち10人が「香港独立」の旗を所持していたとして国安法違反の適用となった(2020年7月2日付・共同通信Web版)。その後、国安法をタテに政治活動や言論への締めつけが強まる。この法律が導入された後、多くの民主化運動グループが安全性を恐れて解散。自由で寛容な国際都市と言われてきた香港の姿が一変した。 オリ・パラより難題で、宮内庁長官といえどもコメントできないのは理解できる。皇室がお二人の結婚に反対していると発言すれば、国際世論が沸騰する。相思相愛のお二人の結婚を許さない日本の皇室は前近代的だ、旧態依然とした日本の姿をさらす出来事だ、と。問題は婚約内定中の小室圭氏側にあったとしても、この批判は日本にとって不名誉なことになる。逆に、結婚を認めれば国民の皇室への求心力がガタ落ちすることは想像に難くない。

オリ・パラより難題で、宮内庁長官といえどもコメントできないのは理解できる。皇室がお二人の結婚に反対していると発言すれば、国際世論が沸騰する。相思相愛のお二人の結婚を許さない日本の皇室は前近代的だ、旧態依然とした日本の姿をさらす出来事だ、と。問題は婚約内定中の小室圭氏側にあったとしても、この批判は日本にとって不名誉なことになる。逆に、結婚を認めれば国民の皇室への求心力がガタ落ちすることは想像に難くない。 書棚を眺めて立花氏の本を手に取る=写真=。権力者の不正を追及するだけではなく、「科学する心」を持ったジャーナリストだった。宇宙や医療、脳、インターネットといった分野でも数々の著書を残している。科学・技術の最前線に立った人間がその体験を精神世界でどう受容し、その後の人生にどう影響したのか人物像も追っている。

書棚を眺めて立花氏の本を手に取る=写真=。権力者の不正を追及するだけではなく、「科学する心」を持ったジャーナリストだった。宇宙や医療、脳、インターネットといった分野でも数々の著書を残している。科学・技術の最前線に立った人間がその体験を精神世界でどう受容し、その後の人生にどう影響したのか人物像も追っている。 写真は、バイデン氏が会議場の屋外の座席エリアに迷い込んで混乱しているところ。バイデン氏の妻が彼を連れ出したエピソードを紹介している。また、7ヵ国の首脳とゲスト参加の韓国、オーストラリア、南アフリカの首脳が並んで写真撮影する場で、ホストであるイギリスのジョンソン首相が一人ひとりを紹介した。ジョンソン氏は、南フリカのラマポサ大統領をすでに紹介していたにもかかわらず、バイデン氏はジョンソン氏の話の途中で「南アのラマポサ大統領はどこに」と口を挟んだ。ジョンソン氏が「すでに紹介しましたけど」と告げると、バイデン氏は「そうか。それは失礼した」と。

写真は、バイデン氏が会議場の屋外の座席エリアに迷い込んで混乱しているところ。バイデン氏の妻が彼を連れ出したエピソードを紹介している。また、7ヵ国の首脳とゲスト参加の韓国、オーストラリア、南アフリカの首脳が並んで写真撮影する場で、ホストであるイギリスのジョンソン首相が一人ひとりを紹介した。ジョンソン氏は、南フリカのラマポサ大統領をすでに紹介していたにもかかわらず、バイデン氏はジョンソン氏の話の途中で「南アのラマポサ大統領はどこに」と口を挟んだ。ジョンソン氏が「すでに紹介しましたけど」と告げると、バイデン氏は「そうか。それは失礼した」と。 。バンド名を「Bombs」とした。激しい音を出すので、「爆弾のようなバンドだ」と周囲からなじられ、bomb(爆弾)をバンド名にした。ビートルズのように歌えるボーカルがいなかったので、ベンチャーズのインストゥルメンタル・サウンドが中心だった。

。バンド名を「Bombs」とした。激しい音を出すので、「爆弾のようなバンドだ」と周囲からなじられ、bomb(爆弾)をバンド名にした。ビートルズのように歌えるボーカルがいなかったので、ベンチャーズのインストゥルメンタル・サウンドが中心だった。 HKニュースWeb版)。むしろ、新型コロナウイルスのワクチン接種を証明する「ワクチンパスポート」を自治体が発行し、これで会場に入れるようにすればよいだけの話ではないだろうか。

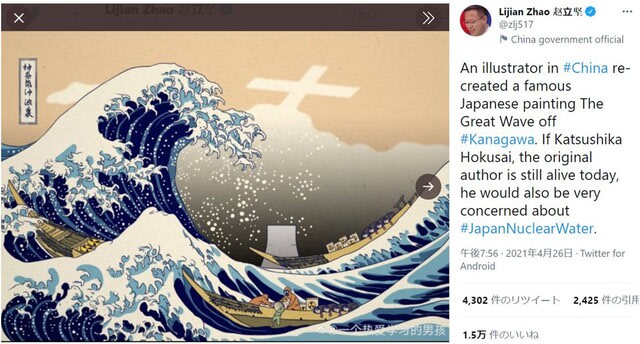

HKニュースWeb版)。むしろ、新型コロナウイルスのワクチン接種を証明する「ワクチンパスポート」を自治体が発行し、これで会場に入れるようにすればよいだけの話ではないだろうか。 レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画「最後の晩餐」を模したものだ。図をよく見ると、日の丸の帽子をかぶった犬が、ヤカンからグラスに緑色の液体を注いでいる。この液体は福島第一原発の処理水を意図しているのだろう。 アメリカの国鳥のハクトウワシを中心に動物たちが囲んでいる。芸が細かいと思うのは、ワシの前ではトイレットペーパーをドル紙幣にプリントするような図柄。金融緩和と称して、価値のないドル紙幣を刷りまくり世界にバラまいているとでも言いたいのだろう。

レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画「最後の晩餐」を模したものだ。図をよく見ると、日の丸の帽子をかぶった犬が、ヤカンからグラスに緑色の液体を注いでいる。この液体は福島第一原発の処理水を意図しているのだろう。 アメリカの国鳥のハクトウワシを中心に動物たちが囲んでいる。芸が細かいと思うのは、ワシの前ではトイレットペーパーをドル紙幣にプリントするような図柄。金融緩和と称して、価値のないドル紙幣を刷りまくり世界にバラまいているとでも言いたいのだろう。 るという報道(6月15日付・CNNニュースWeb版日本語)もあるので、中国にとって、タイミングが悪いのでは。

るという報道(6月15日付・CNNニュースWeb版日本語)もあるので、中国にとって、タイミングが悪いのでは。 まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。

まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。  台湾はWHOに非加盟であるものの、2009年から2016年までは年次総会にオブザーバーとして参加していた。2017年以降は、中国と台湾は一つの国に属するという「一つの中国」を認めない蔡英文氏が台湾総統に就いたことで、「一つの中国」を原則を掲げる中国が反対し、オブザーバー参加が認められなくなった。

台湾はWHOに非加盟であるものの、2009年から2016年までは年次総会にオブザーバーとして参加していた。2017年以降は、中国と台湾は一つの国に属するという「一つの中国」を認めない蔡英文氏が台湾総統に就いたことで、「一つの中国」を原則を掲げる中国が反対し、オブザーバー参加が認められなくなった。 認めるよう各国に求める決議を全会一致で可決した(6月11日付・NHKニュースWeb版)。決議文は超党派の議員がまとめたもので、「検疫体制の強化などに先駆的に取り組んできた台湾が会議に参加できないことが、国際防疫上、世界的な損失であることは、各国の共通認識になっている」との内容で、政府にも今後、台湾が会議に参加する機会が保障されるよう各国に働きかけることを求めている(同)。

認めるよう各国に求める決議を全会一致で可決した(6月11日付・NHKニュースWeb版)。決議文は超党派の議員がまとめたもので、「検疫体制の強化などに先駆的に取り組んできた台湾が会議に参加できないことが、国際防疫上、世界的な損失であることは、各国の共通認識になっている」との内容で、政府にも今後、台湾が会議に参加する機会が保障されるよう各国に働きかけることを求めている(同)。