★メディアの生き残り戦略 「広告」から読む

新聞や雑誌など、いわゆる「紙媒体」の市場が縮小している。日本の週刊誌の草分けとして100年の歴史を持つ週刊朝日がことし5月最終週の発行をもって休刊すると、朝日新聞が報じたのは1月19日付だった。1950年代には100万部を超える発行部数があったものの、去年12月の平均発行部数は7万4000部にとどまり、広告費も落ち込んでいた。アメリカでも、新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年以降で日刊や週刊の地方紙など360紙余りが廃刊となり、情報が届けられない「ニュース砂漠(news deserts)」が広がっている。

ただ、メディアがそのまま消え失せるのではなく、紙媒体からインターネットメディアへと転換を図ってる。冒頭の週刊朝日もユーチューブで「週刊朝日チャンネル」を開設し、今月21日に配信を始めている。編集長とデスクが出演する動画を視聴すると、休刊の大きな理由として発行部数の減少もさることながら、広告収入の落ち込みがダメージとなったと説明している=写真・上=。電通がきのう24日に発表した「2022年 日本の広告費」を見ても、その傾向が数字として表れている。

ただ、メディアがそのまま消え失せるのではなく、紙媒体からインターネットメディアへと転換を図ってる。冒頭の週刊朝日もユーチューブで「週刊朝日チャンネル」を開設し、今月21日に配信を始めている。編集長とデスクが出演する動画を視聴すると、休刊の大きな理由として発行部数の減少もさることながら、広告収入の落ち込みがダメージとなったと説明している=写真・上=。電通がきのう24日に発表した「2022年 日本の広告費」を見ても、その傾向が数字として表れている。

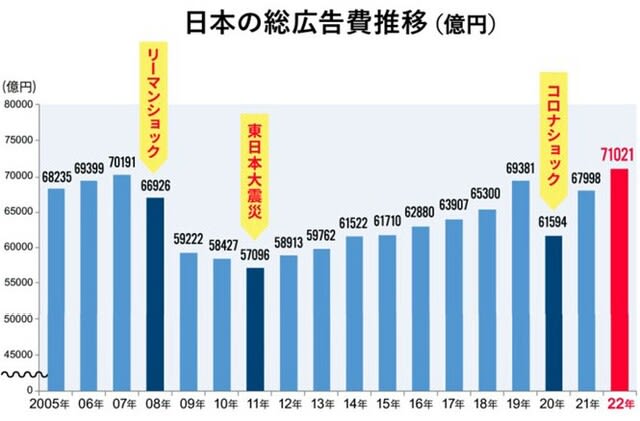

以下、電通公式サイトから引用する。2022年(1-12月)における日本の総広告費は7兆1021億円で、2007年に記録した7兆191億円を上回り、過去最高となった。前年比では104.4%となり、コロナ禍での落ち込みから再び成長軌道に回復したといえる=グラフ、電通「日本の総広告費推移」=。

以下、電通公式サイトから引用する。2022年(1-12月)における日本の総広告費は7兆1021億円で、2007年に記録した7兆191億円を上回り、過去最高となった。前年比では104.4%となり、コロナ禍での落ち込みから再び成長軌道に回復したといえる=グラフ、電通「日本の総広告費推移」=。

広告費は過去最高となったものの、新聞や雑誌などの紙媒体の数値は落ちている。雑誌は1224億円で前年比93.1%、新聞は3697億円で96.9%となっている。ちなみに、電波メディアのテレビ(地上波、BS・CS)は1兆8019億円と前年比98.0%で下降。これは、2021年の東京オリンピック・パラリンピックは広告増に寄与したのものの、2022年はその反動減という面もあるだろう。ラジオは1129億円で102.1%と伸ばしている。

一方で、デジタル社会を反映して、インターネット広告費は3兆912億円と好調で前年比114.3%だ。インターネット広告費が2021年に2兆7052億円となり、マスコミ4媒体(テレビ、新聞、雑誌、ラジオ)の広告費(2兆4538億円)を初めて上回り、その後、続伸している。こうなると、紙媒体に続き、テレビいよいよ凋落かと思ってしまう。ところが、テレビそのもののデジタル化が進んでいる。

インターネット回線へ接続されたテレビ端末であるコネクテッドTVが普及し、普及率は50%を超えているといわれる。さらに民放テレビ動画プラットフォーム「TVer」でテレビやPC、スマホ、タブレットでレギュラー番組や見逃し配信など600もの番組が視聴できる。1台のテレビで地上波番組もネット動画もシームレスに視聴できる時代になった。これを背景に、インターネット広告費のテレビメディア関連動画広告は350億円と前年比140.6%も伸びている。今後さらに伸びるのではないか。

マスコミ4媒体のデジタル広告費は1211億円と114.1%とこれも二桁の伸びだ。もはや、デジタルなしにはメディアの存続はありえないという状況だ。

⇒25日(土)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

て、過去17年間では地方紙全体の4分の1以上にあたる2514紙を失ったとしている。「ニュース砂漠(news deserts)」がアメリカ全土に広がっていて、「草の根の民主主義」の危機と訴えている。

て、過去17年間では地方紙全体の4分の1以上にあたる2514紙を失ったとしている。「ニュース砂漠(news deserts)」がアメリカ全土に広がっていて、「草の根の民主主義」の危機と訴えている。 強いられている市で起きていた出来事だった。メディアの記者が入ればチェックできた行政の汚職が10年余りはびこっていた。(※写真・下は、ベル市幹部の汚職摘発を報じるロサンゼルス・タイムズ紙=2010年7月23日付)

強いられている市で起きていた出来事だった。メディアの記者が入ればチェックできた行政の汚職が10年余りはびこっていた。(※写真・下は、ベル市幹部の汚職摘発を報じるロサンゼルス・タイムズ紙=2010年7月23日付)