☆能登のコウノトリ 幸福を運ぶのか

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。宇野文夫が日常の観察、大学での見聞、環境問題、時事問題、メディアとインターネットに関する考察を綴るブログ。新聞記者、民放報道局長、金沢大学特任教授を経て、現在はフリーで活動中。著書に『実装的ブログ論』(幻冬舎)など。

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。本州最後の一羽のトキは愛称「能里(のり)」と呼ばれていた。能登半島で生息していたが、国の指示で1970年1月に捕獲され、繁殖のために佐渡トキ保護センターに移された。しかし、翌71年3月13日にケージの金網でくちばしを折ったことが原因で死んでしまった。もう半世紀も前のことだが、能登の人たちの中には、「昔ここには能里が飛んで来とった」と今でも懐かしそうに話すシニアの人たちもいる。

こうした能登のトキへの想いが伝わったのだろう、環境省は去年8月、佐渡市で野生復帰の取り組みが進むトキについて、本州で放鳥を行う候補地として能登半島と島根県出雲市を選定し、能登での放鳥は2026年以降と発表した。これを受けて、石川県は先月15日に発表した2023年度の当初予算案で、放鳥のための生息の環境づくり関連費として1億360万円の「トキ予算」を盛り込んだ。また、国連が定める「国際生物多様性の日」である5月22日を「いしかわトキの日」と決め、県民のモチベーションを盛り上げる。(※写真は石川県歴史博物館で展示されている「能里」のはく製)

こうした能登のトキへの想いが伝わったのだろう、環境省は去年8月、佐渡市で野生復帰の取り組みが進むトキについて、本州で放鳥を行う候補地として能登半島と島根県出雲市を選定し、能登での放鳥は2026年以降と発表した。これを受けて、石川県は先月15日に発表した2023年度の当初予算案で、放鳥のための生息の環境づくり関連費として1億360万円の「トキ予算」を盛り込んだ。また、国連が定める「国際生物多様性の日」である5月22日を「いしかわトキの日」と決め、県民のモチベーションを盛り上げる。(※写真は石川県歴史博物館で展示されている「能里」のはく製)

トキ放鳥のムードが盛り上がる中で、懸念も増している。このブログでも何度か取り上げた、能登半島で進む風力発電の増設計画についてだ。長さ30㍍クラスのブレイド(羽根)の風車が能登には現在73基あるが、新たに12事業・171基が計画されている。

自然保護の観点から懸念されるのはバードストライク問題であり、景観上もふさわしくない。そして、地域住民への影響もある。去年7月で開催された「能登地域トキ放鳥推進シンポジウム」(七尾市田鶴浜)で、地元の環境保護団体の代表と立ち話で意見交換をした。代表が住む地域の周囲には10基の風車が回り、「風が強い日の風車の風切り音はとてもうるさく、滝の下にいるような騒音だよ」「これ以上、増設する必要はない」と強調していた。

石川県は今月5日、能登でのトキの放鳥に向けた「ロードマップ」案を作成。それによると、能登の9つの自治体などと連携し、トキが生息できる環境整備として700㌶の餌場を確保する方針で、化学肥料や農薬を使わない水田など「モデル地区」を設けて生き物調査を行い、拡充していく。

能登はトキが営巣するのに必要なアカマツ林が豊富だ。そして、リアス式海岸で知られる能登は平地より谷間が多い。警戒心が強いとされるトキは谷間の棚田で左右を警戒しながらドジョウやタニシなどの採餌行動をとる。豊富な餌を担保する溜め池と水田、営巣に必要なアカマツ林、そしてコロニーを形成する谷という条件が能登にはある。佐渡に次ぎ、能登半島が本州のトキの繁殖地となることを期待したい。

⇒12日(日)午後・金沢の天気 はれ

佐渡市で野生復帰の取り組みが進む国の特別天然記念物トキについて、環境省はきょう、本州などでも放鳥を行う候補地「トキの野生復帰を目指す里地」として能登半島と島根県出雲市を選定したと発表した(5日付・環境省公式サイト「報道発表資料」)。今後、環境省は受け入れる地方公共団体などと、生息環境の保全やトキとの共生を理解する地域づくりをしながら、2026年以降での放鳥を目指すことになる。

本州最後の1羽だったトキが1970年に能登半島で捕獲され、繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られた実績があることから、石川県と能登の4市5町、JAなど関係団体は5月6日に「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を結成。環境省に受け入れを申請していた。

本州最後の1羽だったトキが1970年に能登半島で捕獲され、繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られた実績があることから、石川県と能登の4市5町、JAなど関係団体は5月6日に「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を結成。環境省に受け入れを申請していた。

去年10月、佐渡でトキを観察する機会があった=写真・上=。説明によると、野生繁殖は480羽近くになるが、一つの地域に限られた生息だと鳥インフルエンザにより絶滅する可能性もあるとのことだった。環境省の佐渡以外での放鳥計画はそうしたリスク分散でもある。今回の環境省の決定で能登に再びトキが舞う日がいよいよ現実になってきた。

先月24日、トキ放鳥受け入れ推進協議会が能登半島の七尾市で開催したシンポジウムに参加。その足でコウノトリのひな3羽が育つ、志賀町の山地に赴いた。初めて見に行ったのは6月24日だったので、ちょうど1ヵ月ぶりだった。

ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスで、ことし4月中旬に志賀町の山の中の電柱の上に巣をつくり、5月下旬には親鳥がひなに餌を与える様子が確認された。初めて見た1ヵ月前より、相当大きくなっていて、時折羽を広げて飛び立とうとしている様子だった=写真・下=。この場所はコウノトリのひなが育った日本での最北の地とされていて、これからの定着と繁殖を期待しながら巣を見上げていた。

ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスで、ことし4月中旬に志賀町の山の中の電柱の上に巣をつくり、5月下旬には親鳥がひなに餌を与える様子が確認された。初めて見た1ヵ月前より、相当大きくなっていて、時折羽を広げて飛び立とうとしている様子だった=写真・下=。この場所はコウノトリのひなが育った日本での最北の地とされていて、これからの定着と繁殖を期待しながら巣を見上げていた。

タイムリーなことに、環境省は6月14日、海岸線が中心だった能登半島国定公園(1968年指定)を内陸部の里山を含め広げる拡張候補地として選んだと発表した。新たな公園エリアの候補地は2030年度をめどに決めるようだ。トキもコウノトリも国の天然記念物だ。その生息地が国定公園に選ばれることになれば、景観と自然保護、そして天然記念物の鳥たちの楽園としてのストーリーが描けるのではないか。

また、能登半島は2011年6月に国連食糧農業機関により、世界農業遺産(GIAHS)「Noto’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」が認定されている。その認定要件には景観、そして生物多様性があり、トキとコウノトリが定着すれば、能登GIAHSに新たな価値を注ぐことにもなり、国際的な評価が高まるに違いない。

ただ、一つ懸念するのは、このブログでも何度か取り上げた、能登で進む風力発電の増設計画だ。長さ30㍍クラスのブレイド(羽根)の風車が能登半島には現在73基ある。岸田政権は2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指していて、風力発電の増設計画が全国で加速。能登半島にも新たに12事業、171基が計画されている。

自然保護の観点から懸念されるのはバードストライク問題であり、景観上もふさわしくない。風車が乱立するような場所は国定公園にそぐわない(環境省「国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」)。風力発電そのものを否定しているのではない。これ以上、能登に増やす必要はないというのが持論だ。

⇒5日(金)夜・金沢の天気 くもり時々はれ

東京にある地名の「赤羽」はトキの生息地が由来かもしれない。そんな話を聞いて、なるほどと目からウロコだった。先日(24日)、能登半島の七尾市で「能登地域トキ放鳥推進シンポジウム」があり、参加した。石川県は環境省が進めている国の特別天然記念物のトキの本州などでの放鳥場所について名乗りを上げていて、シンポジウムは能登地域トキ放鳥受入推進協議会(会長・馳浩県知事)が主催した。

シンポジウムが開催された場所は、七尾市田鶴浜地区コミュニティセンターホール。田鶴浜は地名で、海辺の田んぼにツルが舞い降りるとしてつけられた縁起のよい地名でもある。

基調講演で上野動物園の元園長、小宮輝之氏がトキの生態や人工飼育の歴史や現状について述べた。翼を広げて飛ぶトキを下から見上げると、朱鷺色と称される赤っぽい色をしている。江戸時代に書かれた文書には「紅鶴 千住」と書かれている。紅鶴は現代ではフラミンゴを意味するが、江戸時代に田んぼが広がっていた千住にトキをいたと考えられる。冒頭の赤羽もトキに由来する地名ではないかとの小宮氏の説だ。

そして紹介されたのは、葛飾北斎が描いた『富嶽百景』の中の「写真の不二」。トキのような鳥が柱のてっぺんに止まって、富士山を眺めている様子が描かれている。

そして紹介されたのは、葛飾北斎が描いた『富嶽百景』の中の「写真の不二」。トキのような鳥が柱のてっぺんに止まって、富士山を眺めている様子が描かれている。

さらに聞き入ったのは、伊勢神宮の神宝とされる「須賀利御太刀(すがりのおんたち)」に、トキの羽根が飾られていることだった。太刀は平安時代の法令「延喜式」で、柄にトキの尾羽をまとまわせるように記されているという。太刀は20年ごとの式年遷宮で調製される御装束神宝の一つで、平成25年(2013)に新調された太刀は、いしかわ動物園で飼育されいるトキの自然に生え換わった尾羽が使用されたとの小宮氏の説明だった。千年以上も前から、トキの羽に美学を感じ尊んできた人々のものづくりの感性には驚くばかりだ。

写真は、東京国立博物館で開催された第62回式年遷宮記念特別展「伊勢神宮と神々の美術」(2009年7-9月)の図録から。須賀利御太刀の柄の部分には、上下にはトキの尾羽2枚が緋色(ひいろ)の撚糸(よりいと)でまとってある。太刀は昭和4年(1929)のもの。

⇒26日(火)午後・金沢の天気 はれ

能登で何かと話題になっているのが、風力発電の増設計画だ。ブレイド(羽根)の長さ34㍍の風車は風速3㍍で回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の1千世帯で使用する電力使用量に相当する。能登半島には同規模の風車が73基あり、ざっと7万3千世帯分となる。能登地区の9市町の世帯数は7万2千世帯(令和2年国勢調査速報集計)なので、風力発電でほぼ賄えていることになる。(※写真・上は能登半島の尖端、珠洲市に立地する風力発電=同市提供)

岸田政権は2030年に温室効果ガスの46%削減、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指していて、風力発電の増設計画が全国で加速している。政府の方針を受けて、能登半島でも新たに7地域で12事業、171基が計画されている。能登半島で風が強く、海に面した細長い地形が大規模な風力発電の立地に適しているとされる。

岸田政権は2030年に温室効果ガスの46%削減、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指していて、風力発電の増設計画が全国で加速している。政府の方針を受けて、能登半島でも新たに7地域で12事業、171基が計画されている。能登半島で風が強く、海に面した細長い地形が大規模な風力発電の立地に適しているとされる。

そこで議論が起きているのが、「今でも賄えているのに、これ以上の風力はなぜ必要なのか」といった問題提起だ。能登には風力のほか七尾市に火力発電所、現在は運転停止となっている志賀町には原子力発電所がある。電力エネルギーがなぜ能登に集中しなければならないのか、電力の地産地消に向けてそれぞれの地域が取り組むべきではないのか、と言った声を聞く。

声の背景にあるのが景観と自然保護だ。環境省は先月14日、海岸線が中心だった能登半島国定公園(1968年指定)を内陸部の里山を含め広げる拡張候補地として選んだと発表している。候補地は2030年度をめどに決める。一方で、環境省の「国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」(2013年改定)では、「展望する場合の著しい妨げ」「眺望の対象に著しい支障」に該当するものの設置を認めていない。つまり、12事業171基の設置は国定公園が里山に拡張する前の、駆け込み需要ではないかと。

能登半島は2011年6月に国連食糧農業機関により、世界農業遺産(GIAHS)「Noto’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」が認定されている。その認定要件に景観がある。今後、さらに171基も増えると里山の景観に違和感が出て、GIAHSの認定要件を満たすのかという疑問の声もある。

自然保護の声は、バードストライクを懸念している。石川県は環境省が進めている国の特別天然記念物のトキの本州などでの放鳥について、すでに名乗りを上げている。能登には本州最後の1羽のトキがいたこともあり、県はトキの放鳥を能登に誘致する方針だ。ところが、能登に風車が244基も林立することになれば、トキには住みよい場所と言えるのかどうか。同じく国の特別天然記念物のコウノトリのひな3羽が能登半島の中央に位置する志賀町の山中で生まれ、8月には巣立ちする。コウノトリが定着することになれば、やはり懸念されるのはバードストライクだろう。(※写真・下は豊岡市役所公式サイト「コウノトリと共に生きる豊岡」動画より)

自然保護の声は、バードストライクを懸念している。石川県は環境省が進めている国の特別天然記念物のトキの本州などでの放鳥について、すでに名乗りを上げている。能登には本州最後の1羽のトキがいたこともあり、県はトキの放鳥を能登に誘致する方針だ。ところが、能登に風車が244基も林立することになれば、トキには住みよい場所と言えるのかどうか。同じく国の特別天然記念物のコウノトリのひな3羽が能登半島の中央に位置する志賀町の山中で生まれ、8月には巣立ちする。コウノトリが定着することになれば、やはり懸念されるのはバードストライクだろう。(※写真・下は豊岡市役所公式サイト「コウノトリと共に生きる豊岡」動画より)

能登の里山里海をめぐる外部環境の動きは急だ。自身は政府が進めるカーボンニュートラルの推進に反対ではない。ただ、過大な投資には上記の地域の反発や懸念があることを無視してはならない。

⇒3日(日)午後・金沢の天気 あめ後くもり

前回のブログの続き。能登半島にコウノトリのつがいが3羽のひなを育てているという記事を読んで、兵庫県豊岡市のコウノトリにまつわる、ある物語を思い出した。

江戸時代には日本のいたるところでいたとされるコウノトリが明治に鉄砲が解禁となり個体数は減少。太平洋戦争の時には営巣木であるマツが燃料として伐採され生息環境が狭まり、戦後はコメの生産量を上げるために農薬が使われ、その農薬に含まれる水銀の影響によって衰弱して死ぬという受難の歴史が続いた。1956年に国の特別天然記念物の指定を受けるも、1971年5月、豊岡で保護された野生最後の1羽が死んで国内の野生のコウノトリが絶滅した。

江戸時代には日本のいたるところでいたとされるコウノトリが明治に鉄砲が解禁となり個体数は減少。太平洋戦争の時には営巣木であるマツが燃料として伐採され生息環境が狭まり、戦後はコメの生産量を上げるために農薬が使われ、その農薬に含まれる水銀の影響によって衰弱して死ぬという受難の歴史が続いた。1956年に国の特別天然記念物の指定を受けるも、1971年5月、豊岡で保護された野生最後の1羽が死んで国内の野生のコウノトリが絶滅した。

その後、飼育されていたコウノトリの人工繁殖と野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、ロシア(旧ソ連)などから譲り受けて人工繁殖に取り組んだ。豊岡でのコウノトリの野生復帰が知られるようになったのは2005年9月、秋篠宮ご夫妻を招いての放鳥が行われたことだ。ある物語はここから始まる。

カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。

カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。

コウノトリが舞い降りる田んぼの米は「コウノトリ米」として付加価値がつき、ブランド化した。こうした、生き物と稲作が共生することで、コメの付加価値を高めることを「生き物ブランド米」と称されるが、豊岡はその成功事例となった。そして、豊岡にはコウノトリを見ようと毎年50万人が訪れ、エコツーリズムの拠点にもなった。

さて、3羽のひなの誕生が能登にコウノトリが定着するきっかけとなるかどうか。能登の自治体では同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げている。8月上旬をめどに3ヵ所程度を選定し公表され、2026年度以降の放鳥となる(5月10日付・環境省公式サイト)。3ヵ所の一つに選ばれれば、将来コウノトリとトキが能登の空に舞う日が来るのではないか。世界農業遺産(GIAHS)でもある能登の里山に。夢のような光景だ。

(※写真・上は豊岡市役所公式サイト「コウノトリと共に生きる豊岡」動画より、写真・下のトキは1957年に岩田秀男氏撮影、場所は輪島市三井町洲衛))

⇒12日(日)午後・金沢の天気 はれ

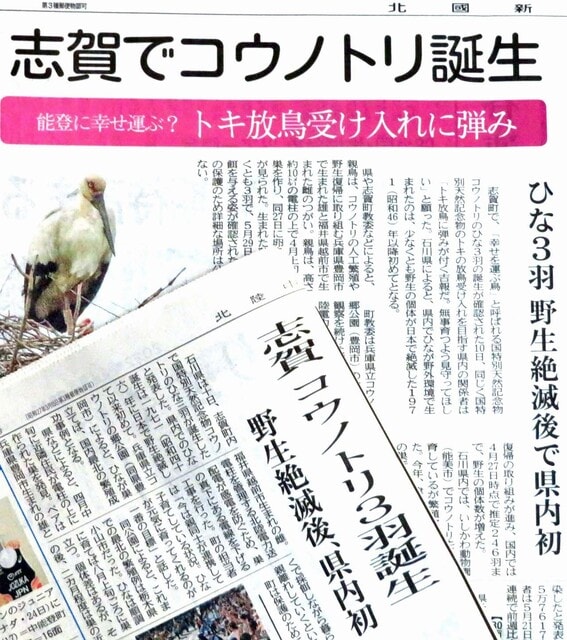

これは絶妙なタイミングと言えるかもしれない。きょうの各紙朝刊によると、能登半島の志賀町で営巣していた国特別天然記念物のコウノトリのつがいからひな3羽が誕生した=写真・上=。石川県内でのひなの誕生は1971年 に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

記事によると、ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスと分かる。4月中旬に近隣住民が電柱の上に巣がつくられているの発見し、町役場がメスが卵を抱いている様子を定点カメラで確認した。5月下旬には親鳥がひなに餌を与え、3羽が巣から顔を出した。ひなが順調に育てば、8月上旬ごろに巣立つという。

コウノトリは江戸時代までの身近に見られた鳥だった。留鳥として日本に定住するものがほとんどだった。明治以降、餌場となる湿地帯や巣をかけることのできる大きな木が少なくなったこと、農薬や化学肥料の使用によって餌となる水生生物が減ったことな どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

もう14年も前のことだが、能登半島の先端・珠洲市の水田にコウノトリ=写真・下=が飛来していると土地の人から連絡をもらい、観察にでかけた。3時間ほど待ったが見ることはできなかった。そのとき聞いた話だ。この水田地帯には多くのサギ類もエサをついばみにきている。羽を広げると幅2mにもなるコウノトリが優雅に舞い降りると、先にエサを漁っていたサギはサッと退く。そして、身じろぎもせず、コウノトリが採餌する様子を窺っているそうだ。ライオンがやってくると、さっと退くハイエナの群れを想像してしまった。堂々したその立ち姿は鳥の王者を感じさせる。(※写真は2008年6月・珠洲市で坂本好二氏撮影)

⇒11日(土)午後・金沢の天気 くもり

前回のブログの続き。では、再生可能エネルギーはどこまで可能なのか、問題点を含めて考える。たとえば風力発電だ。石川県内には既存の風力発電は74基で、能登地方に73基が集中している。能登半島は風の通りよく、面積の7割が低い山と丘陵地であることから、大規模な風力発電の立地に適しているとされる。

能登半島の尖端、珠洲市には30基の風車がある。2008年から稼働し、発電規模が45MW(㍋㍗)にもなる有数の風力発電の地だ。発電所を管理する株式会社「イオスエンジニアリング&サービス」の許可を得て、見学させてもらったことがある。ブレードの長さは34㍍で、1500KWの発電ができる。風速3㍍でブレイドが回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風速が25㍍/秒を超えると自動停止する仕組みになっている。風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の8百から1千世帯で使用する電力使用量に相当する。(※写真・上は珠洲市提供)

能登半島の尖端、珠洲市には30基の風車がある。2008年から稼働し、発電規模が45MW(㍋㍗)にもなる有数の風力発電の地だ。発電所を管理する株式会社「イオスエンジニアリング&サービス」の許可を得て、見学させてもらったことがある。ブレードの長さは34㍍で、1500KWの発電ができる。風速3㍍でブレイドが回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風速が25㍍/秒を超えると自動停止する仕組みになっている。風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の8百から1千世帯で使用する電力使用量に相当する。(※写真・上は珠洲市提供)

カーボンニュートラルの政府方針を受けて、東北や北海道で風力発電所の建設ラッシュが続く。能登半島でもさらに12事業、170基の建設が計画されているという。ここで気がかりになってきたことがある。バードストライク問題だ。

国の特別天然記念物のトキについて、環境省は野生復帰の取り組みを進めている新潟県佐渡市以外でも定着させるため、2026年度以降に本州でも放鳥を行うことを決めた(2021年6月13日付・NHKニュースWeb版)。 これにさっそく名乗りを上げたのが、石川県だ。ことし2月1日の県議会本会議で当時の谷本知事は「能登地域は放鳥にふさわしい」と述べ、関係市町や団体などと受け入れの協議を始める意向を示した(2月3日付・毎日新聞Web版)。

能登半島は本州最後の1羽のトキが生息した場所。オスのトキで、能登では「能里(のり)」の愛称があった。1970年1月に捕獲され、佐渡のトキ保護センターに送られた。佐渡にはメスの「キン」がいて、人工繁殖が期待されたが、能里は翌1971年に死んでしまう。環境省は1999年から同じ遺伝子配列である中国産のトキで人工繁殖を始め、2008年9月から放鳥を行っている。石川県は全国に先駆けて2010年に分散飼育を受け入れ、増殖事業に協力してきた。県が能登での放鳥に名乗りを上げた背景にはこうした思い入れがある。

能登半島は本州最後の1羽のトキが生息した場所。オスのトキで、能登では「能里(のり)」の愛称があった。1970年1月に捕獲され、佐渡のトキ保護センターに送られた。佐渡にはメスの「キン」がいて、人工繁殖が期待されたが、能里は翌1971年に死んでしまう。環境省は1999年から同じ遺伝子配列である中国産のトキで人工繁殖を始め、2008年9月から放鳥を行っている。石川県は全国に先駆けて2010年に分散飼育を受け入れ、増殖事業に協力してきた。県が能登での放鳥に名乗りを上げた背景にはこうした思い入れがある。

佐渡では野生のトキが480羽余り生息しているが、1500KWクラスの風力発電はなく、これまでバードストライクの事例は報告されていない。しかし、能登半島で今後、現在の73基に加えてさらに170基が稼働し、トキが放鳥されるとバードストライクの懸念は高まるのではないか。再生可能エネルギーの切り札としての風力発電、そして生態系の再生のシンボルとしてのトキの共生は可能なのか。日本野鳥の会は事業会社にバードストライクについて調査し公表するよう求めている。(※写真・下のトキは1957年に岩田秀男氏撮影、場所は輪島市三井町洲衛)

⇒3日(日)夜・金沢の天気 くもり

最終日のきょうはエクスカーションに参加した。テーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。佐渡の金山跡に入った。2012年7月にも訪れている。ガイドの女性が丁寧に説明してくれた。金銀山を中心に相川地区などは一大工業地となった。島の農民はコメに限らず換金作物や消費財の生産で安定した生活ができた。豊かになった農民は武士のたしなみだった能など習い、芸能が盛んになった。

トキが飛び交う農村の日常風景

金山の恩恵を受けたのは人間だけではなかった。農家は農地拡大のため山の奥深くに棚田を開発した。その人気(ひとけ)の少ない田んぼは生きものが安心して生息するサンクチュアリ(自然保護地域)にもなった。臆病といわれるトキにとってこの島は絶好の住みかとなった。そのトキがいまでは佐渡の人々に農業の知恵と希望、そして夢を与えている。その大きなきっかけが、2008年に市独自で創った「朱鷺と暮らす郷認証米」制度だった。そのコメづくりをベースにした農村開発は、2011年6月、国連の食糧農業機関(FAO)が世界農業遺産に「トキと共生する佐渡の里山(SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis)」に認定された。

GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。

GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。

ではどこが注目されたのか。認証米制度では「生きものを育む農法(減農薬)」の実施と、「生きもの調査」を義務づけていることだ。一方でトキにはGPSを付けて飛来のデータを観測している。これにより生きものを育む農法が、生物へ与える効果やトキが好む餌場の把握が科学的にできる。つまり、トキの生息環境を把握する科学的データの評価手法として導入されている。この取り組みは、農業の視点だけで見ると、作業量やコストの負担を増加させる。農業国際会議では、農地=食糧生産拠点という発想をしがちな中国や韓国の代表団も、水田がそれほど多面的な価値を持つという捉え方に、新鮮な驚きを覚えたと感想を語っていたことを覚えている。

認証米制度によるコメづくりは佐渡の全稲作面積の2割(1200ha)に達している。トキの野生復帰活動を契機に始まった生物多様性の保全を重視した独自の農業システムは、日本の新たな農業の姿となり、また、世界の環境再生モデルとなりえる。そして、年間500人といわれる若者を中心とした移住者の受け皿にもなっている。

エクスカーションの午後の日程では中山間地を訪れた。中山間地から平野を見渡すと、トキの群れが飛び交っている。そして、田んぼで羽を休め=写真=、また飛び立つ。その田んぼの近くでは子どもたちが遊んでいて、軽トラックも農道を走っている。日常の農村の風景の中にトキがすっかり溶け込んでいる。

⇒31日(日)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

初日(29日)に記念講演があり、環境省環境事務次官の中井徳太郎氏が「トキ野生復帰の意義とGIAHS(世界農業遺産)」と題して、佐渡のトキの野生復帰に向けた環境省の取り組みなどについて話した。2008年9月に10羽のトキが放鳥され27年ぶりにトキが佐渡の空に舞った。その後も放鳥は続き、ことし9月現在で野生のトキの生息数は484羽になった。

佐渡と能登をつなぐトキの「縁」と「愛着」

一方で、地元の農家は農薬や化学肥料の削減により、魚や昆虫などの動物のほか水辺の植物を育み、トキが暮らしやすい生息環境をつくることにいそしんできた。それを「生きものを育む農法」や「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度というカタチで農法を統一化することでトキの生息環境とコメのブランド化を進めてきた。2011年6月、国連の食糧農業機関(FAO)が世界農業遺産に「トキと共生する佐渡の里山(SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis)」を認定した。中井氏が強調したのは「トキとの共生を目指す里地づくりの強みを生かした地域循環共生圏」という言葉だった。

二日目(30日)の基調講演で、公益財団法人「地球環境戦略研究機関」の理事長、武内和彦氏が「日本の持続可能な農業とは~佐渡GIAHSの農村文化から考える~」と題して、「世界農業遺産は過去の遺産ではなく、生き続ける遺産」と説明した。「朱鷺と暮らす郷づくり」認証農家は現在407戸に。佐渡の積極的なトキの米づくりを目指す新規就農者は2019年度実績で67人に。学校ではトキとコメ作りをテーマに環境教育や食育教育が行われている。佐渡は多様な価値観を持った人たちが集う「コモンズ」共同体へと進化している。農業だけでなく観光や自然環境、コミュニティーの人々が連携することで横つながり、そして世代を超えるという新たなステージに入っている。武内氏が強調したのは「佐渡GIAHSにおける新たな農村文化の展開」という言葉だった。

二日目(30日)の基調講演で、公益財団法人「地球環境戦略研究機関」の理事長、武内和彦氏が「日本の持続可能な農業とは~佐渡GIAHSの農村文化から考える~」と題して、「世界農業遺産は過去の遺産ではなく、生き続ける遺産」と説明した。「朱鷺と暮らす郷づくり」認証農家は現在407戸に。佐渡の積極的なトキの米づくりを目指す新規就農者は2019年度実績で67人に。学校ではトキとコメ作りをテーマに環境教育や食育教育が行われている。佐渡は多様な価値観を持った人たちが集う「コモンズ」共同体へと進化している。農業だけでなく観光や自然環境、コミュニティーの人々が連携することで横つながり、そして世代を超えるという新たなステージに入っている。武内氏が強調したのは「佐渡GIAHSにおける新たな農村文化の展開」という言葉だった。

今回のGIAHS認定10周年記念フォーラムで発表された事例報告など聞いて、佐渡の人たちの「トキへの愛着」というものを感じた。そして、トキをめぐっては能登と佐渡の「縁」もある。1970年1月、本州最後の1羽だったオスのトキが能登半島で捕獲された。能登では「能里(のり)」の愛称があった。能里は佐渡のトキ保護センターに送られた。佐渡にはメスのトキ「キン」がいて、人工繁殖が期待された。しかし、能里は翌1971年に死んだ。キンも2003年10月に死んで、日本のトキは絶滅した。本来ならば、ここで人々のトキへの想いは消えるだろう。ところが、佐渡の人々、そして環境省はあきらめなかった。1999年から同じ遺伝子の中国産のトキの人工繁殖を始め、冒頭のように2008年9月に放鳥が始まった。(※写真・上は石川県歴史博物館で展示されている「能里」のはく製)

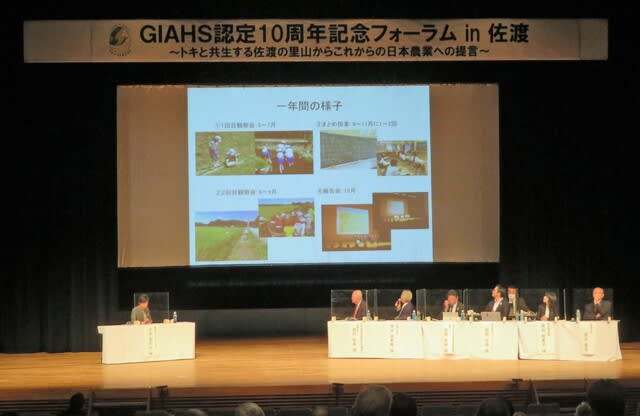

きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。

きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。

これまで、佐渡のトキが海を超えて能登に飛来して話題になったことが何度かある。2014年2月にはメスのトキが珠洲市に飛来して、半ば定着したことから、地元の住民に親しまれ、「美すず」の愛称もつけれられた。15年4月にオスのトキも飛来してきて、美すずと巣をつくれば、本州では絶滅後、初めてのつがいとなる可能性があると能登の人々は想像を膨らませた。が、美すずもオスもいつの間にか佐渡に戻った。泉谷氏の発言は能登の人々のトキへの愛着を代弁していたようにも聞こえた。

⇒30日(土)夜・佐渡の天気 くもり