★憲法とデジタル社会 チャットGDPが問うこと

人と会えばよく会話をするタイプだが、雑談から入るクセがある。会った人にはまったく関係のない、季節の草花の話や時事ネタ、グルメのことなので雑談もいいとこだ。そこから、しばらく間をおいて本題に入る。なので、相手方は「うだうだと話が長い」「要件をはやく言え」と思うに違いない。こうした雑談は、チャットGDPとは真逆の会話かもしれない、と思うことがある。

対話型AIの代表格となっているチャットGDPは、情報のやりとりはするが、雑談はしない。「雑談をしようよ」と話しかると、「何について話しますか」との返事になり、「何でもいいよ」と返すと、「それではお話しができませ ん」となる。チャットGDPとすると、ネット上の膨大なデータを持っていて、返事をしたくてうずうずとしているのだろう。ところが、「何でもいいよ」ではレスポンスができない。

ん」となる。チャットGDPとすると、ネット上の膨大なデータを持っていて、返事をしたくてうずうずとしているのだろう。ところが、「何でもいいよ」ではレスポンスができない。

逆に言えば、新たに雑談対応能力として、「それでは季節の話題を話します」と言って、「金沢市にある兼六園ではカキツバタが咲き始め、緑色の風景に美しい紫の花を咲かせています」などと話し始めると、これはこれで対話型AIの機能がさらにアップするのではないか。雑談ができるチャットGDPの能力開発は近いかもしれない。

きょう3日は施行から76年を迎えた日本国憲法の憲法記念日。よく考えれば、憲法にはデジタル社会のことが盛り込まれてはいない。たとえば、プライバシーの権利は憲法第13条(幸福追求権)によって保障された基本的人権であり、私人と私人の間でもプライバシーの権利の侵害は民法の不法行為(民法709条)である。ところが、ネット上では極端な例が、過去に犯した過ちがニュースとして実名で残っていたり、FacebookやInstagramで自撮りの写真や映像が拡散したりしている。さらに、クッキー(Cookie)を始めとしたネットでの検索や閲覧の履歴が知らないうちに情報としてアップされていることもある。

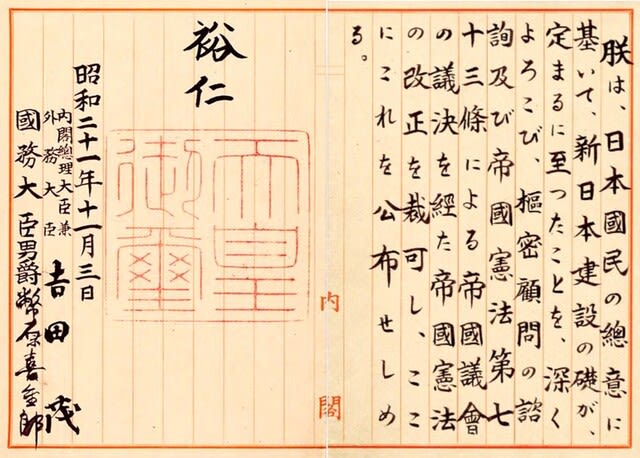

チャットGDPによって、上記のようなデータがひとまとめにして他人に共有されることを考えると、プライバシー権などないに等しい。デジタル社会におけるデータ保護は国民の基本的な権利であるとする「データ基本権」を憲法に明記すべきではないだろうか。(※写真は日本国憲法原本=Wikipedia「日本国憲法」より)

⇒3日(水)午後・金沢の天気 はれ

ただし、電子メールを送信する選挙運動は政党と候補者に限定される。さらに、政党と候補者は送信先の同意が必要で、たとえば、メールマガジンを読者に送る場合は、送信することを事前に通知して拒否されないことを条件としている。さらに、規定に違反したり第三者がメール送信をした場合は、2年以下の禁錮か50万円以下の罰金を科し、公民権停止の対象となる。

ただし、電子メールを送信する選挙運動は政党と候補者に限定される。さらに、政党と候補者は送信先の同意が必要で、たとえば、メールマガジンを読者に送る場合は、送信することを事前に通知して拒否されないことを条件としている。さらに、規定に違反したり第三者がメール送信をした場合は、2年以下の禁錮か50万円以下の罰金を科し、公民権停止の対象となる。