☆FIFAワールドカップ日本惜敗 メディア報道あれこれ

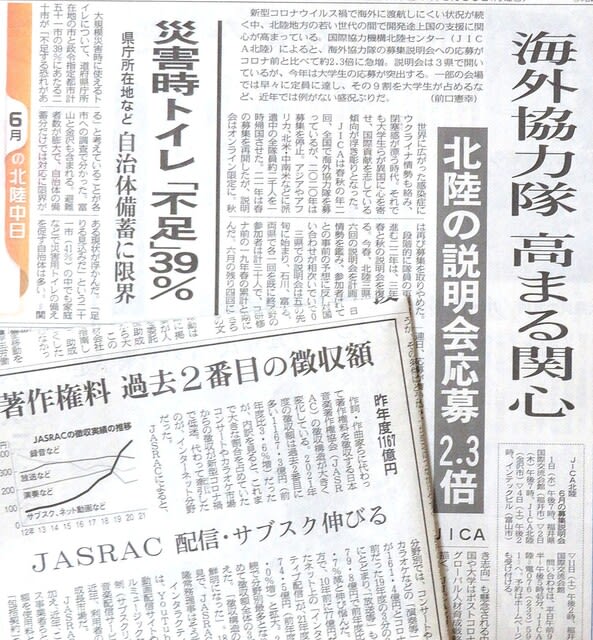

FIFAワールドカップ・カタール大会トーナメント戦での日本戦の報道を見ていて、一番悔しい思いをしたのは新聞メディアではないだろうかと憶測した。何しろ、クロアチア戦は日本時間の6日深夜の戦いだったが、締め切りを延長すればなんとか6日付の朝刊に対戦結果を掲載できた。しかし、PK戦にまでもつれ込んだために締め切り時間に間に合わず、ひと晩明けたけさの朝刊で各社が一斉に報じることなった=写真=。

もちろん、きのうは夕刊での記事掲載もあったが、夕刊の購読世帯数は少なく、大手紙の場合は夕刊を発行していない地域エリアもある。そのため、きょうの朝刊で本編掲載のような紙面づくりをせざるを得なかった。

もちろん、きのうは夕刊での記事掲載もあったが、夕刊の購読世帯数は少なく、大手紙の場合は夕刊を発行していない地域エリアもある。そのため、きょうの朝刊で本編掲載のような紙面づくりをせざるを得なかった。

スペイン戦は日本時間で今月2日午前4時にキックオフ、終了は午前5時53分だった。この時間は朝刊配達の時間でもあり、最初から結果の掲載は見送ったのだろう。そしてクロアチア戦は6日午前0時にキックオフ。通常の試合ならば、前後半それぞれ45分、ハーフタイムの15分を含めて午前1時45分には試合は終わる。これだったら紙面に間に合う。

ところが、トーナメント戦では必ず勝敗をつけるルールがある。今回は延長戦で前後半各15分の試合が行われ、それでも決着がつかずPK戦で勝敗をつけことになった。6日付の地元紙の朝刊は「日本1-1で延長へ」と伝えている。逆算すれば、午前1時50分ごろまで締め切りを待ったが、延長戦となってはこれ以上は待てないと判断したのだろう。結局、クロアチア戦の終了は午前2時43分だった。新聞社の周辺のごく一部地域でしか結果を朝刊に掲載できなかったのではないか。新聞メディアの限界がここにある。

一方で、数字を稼いだのはテレビ局だった。ロイター通信Web版(6日付)によると、6日未明にフジテレビが中継したクロアチア戦の平均世帯視聴率は関東地区で34.6%、関西地区で33.1%だったことが、ビデオリサーチの調査(速報値)で分かった。瞬間最高視聴率は関東が38.3%、関西が36.8%だった。2日早朝に同じくフジテレビが生中継したスペイン戦は、午前5時から午前6時10分までの日本が逆転した試合後半中心の平均世帯視聴率は28.7%だった。

ネット中継も数字を稼いだ。全64試合を日本で無料生中継しているテレビ朝日系のABEMAでは、ドイツ戦の視聴者数が1000万人、コスタリカ戦は1400万人、スペイン戦は1700万人、そしてクロアチア戦は延長前半時点で2000万人を突破した(6日付・日刊スポーツWeb版)。

新聞、テレビ、ネットの特性がFIFAワールドカップを通じて浮き出た。新聞メディアが時代遅れと言っている訳ではない。新聞は試合の多様な解説記事を掲載している。テレビにもネットにも追随できないコンテンツではある。

⇒7日(水)夜・金沢の天気 くもり

では、なぜ記事では数字を多用するのか。ジャーナリズムの鉄則は「形容詞は使わない」ことにある。形容詞は主観的な表現であり、言葉に客観性を持たせるには、数字を用いて言葉に説得性を持たせる。たとえば「高いビル」とはせず、「20階建てのビル」と数字で表現する。上記の「可能性50%近く」は「可能性大いにあり」などと表現はしない。

では、なぜ記事では数字を多用するのか。ジャーナリズムの鉄則は「形容詞は使わない」ことにある。形容詞は主観的な表現であり、言葉に客観性を持たせるには、数字を用いて言葉に説得性を持たせる。たとえば「高いビル」とはせず、「20階建てのビル」と数字で表現する。上記の「可能性50%近く」は「可能性大いにあり」などと表現はしない。 その後、ネットで「新型コロナウイルス」と検索して調べてみた。「海外リンク」は海外の感染者などとの接触という意味だ。また、「スクリーニング検査」は感染者の中でウイルスの遺伝子変異の有無を判別をする検査を指す。東京都の小池知事がインタビューや会見で述べた言葉であれば、「また、小池カタカナ語が出た」と受け流すこともできるのだが、アンウンサーが読むニュースとして相応しい言葉遣いかと問えば、明らかに「NG」だろう。

その後、ネットで「新型コロナウイルス」と検索して調べてみた。「海外リンク」は海外の感染者などとの接触という意味だ。また、「スクリーニング検査」は感染者の中でウイルスの遺伝子変異の有無を判別をする検査を指す。東京都の小池知事がインタビューや会見で述べた言葉であれば、「また、小池カタカナ語が出た」と受け流すこともできるのだが、アンウンサーが読むニュースとして相応しい言葉遣いかと問えば、明らかに「NG」だろう。 大会組織委員会によると、すでに海外で販売されたチケットの枚数はオリンピックが60万枚、パラリンピックが3万枚に上り、これらのチケットは今後、払い戻しされる。ちなみに、国内で販売されたチケットはオリンピックが448万枚、パラリンピック97万枚となっていて、大会の観客の上限については来月改めて方向性を確認し、その後も柔軟に対応していくとしている。

大会組織委員会によると、すでに海外で販売されたチケットの枚数はオリンピックが60万枚、パラリンピックが3万枚に上り、これらのチケットは今後、払い戻しされる。ちなみに、国内で販売されたチケットはオリンピックが448万枚、パラリンピック97万枚となっていて、大会の観客の上限については来月改めて方向性を確認し、その後も柔軟に対応していくとしている。