☆コロナ禍で丸3年 「ブラボー」まだ叫べない

新型コロナナウイルスの感染拡大は第8波に見舞われている。その起点となる最初の感染が確認されたのが2020年1月15日だったので、ちょうど3年たったことになる。この間、マスク着用やソーシャルディスタンスなどは日常の自然の振る舞いのようにもなった。そして、さまざまな変化にも気づく。

先日、金沢市にある県立音楽堂で開催されたコンサートに出かけた。新型コロナウイルスの感染を避ける観客席の制限はとくになかったものの、一点だけ注意のアナウンスがあった。「ブラボーの声掛けは控えてください」。素晴らしい演奏にブラボーが飛べば 客席の気分がさらに盛り上がるものだが、確かにブラボーを叫べば前方につばが飛ぶだろう。今後、コロナ禍が沈静化しても、ブラボーは復活しないかもしれない。

客席の気分がさらに盛り上がるものだが、確かにブラボーを叫べば前方につばが飛ぶだろう。今後、コロナ禍が沈静化しても、ブラボーは復活しないかもしれない。

もう一つ。茶道の茶会で濃茶は茶碗の回し飲みをする「吸い茶」が流儀だったが、コロナ禍では各服点(かくふくだて)と呼ばれる、一人が一碗で飲む流儀になっている。この各服点は、百年前の大正期にスペイン風邪と呼ばれるインフルエンザが日本で大流行したときに導入されたが、風邪が治まって吸い茶が復活していた。コロナ禍で人々の衛生観念はかなり敏感になった。コロナ禍が終了したとして、回し飲みの流儀にすんなりと戻るのか。

話は海外に飛ぶ。いま流行のオミクロン株は世界で派生型の種類が多いとされる。メディアが連日取り上げている、中国のゼロコロナ政策解除の爆発的な感染拡大、さらに、春節の休暇(今月21-27日)による中国人の海外渡航の問題。中国国内ではすでに集団免疫を獲得していて、渡航を許可しているのかもしれない。ところが、中国政府が感染者数や死亡者数をあいまいにしたことから、他国は疑心暗鬼に陥っている。

逆なことを考えると、中国人が国内で集団免疫を獲得していたとしても、海外の旅先で別の変異株に感染すると、帰国後にそれが新たな感染拡大の要因になるのではないか。人とコロナウイルスのいたちごっこが繰り返される。もちろん、中国だけの話ではない。コロナ禍の収束までには相当な時間がかかりそうだ。

⇒16日(月)夜・金沢の天気 くもり

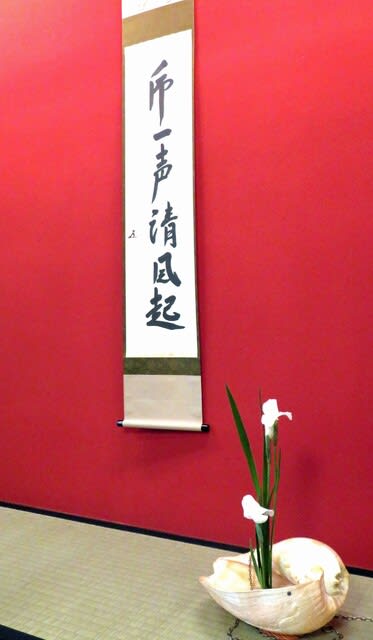

茶席は2階の27畳の大広間。床の間に掛け軸「乕一声清風起(とらいっせい せいふうおこる)」が掛けられていた=写真=。虎の鳴き声で一陣の清風が吹いて山や海の景色が変わる例えのように、百万石祭りが行われることでコロナ禍で沈んでいる金沢に再びにぎわいが戻ることを期待するという思いが込められているそうだ。茶席の亭主の解説を聞きながら薄茶をいただく。

茶席は2階の27畳の大広間。床の間に掛け軸「乕一声清風起(とらいっせい せいふうおこる)」が掛けられていた=写真=。虎の鳴き声で一陣の清風が吹いて山や海の景色が変わる例えのように、百万石祭りが行われることでコロナ禍で沈んでいる金沢に再びにぎわいが戻ることを期待するという思いが込められているそうだ。茶席の亭主の解説を聞きながら薄茶をいただく。