★ゼレンスキー大統領がヒロシマで発したメッセージ

G7広島サミットは21日に閉会したが、ウクライナのゼレンスキー大統領が急きょ日本を訪れ参加したことで、注目度が一気にアップした。19日午後にテレビで来日のニュース速報が流れ、20日午後3時35分にフランス政府専用機で広島空港に到着した。タラップを降りる姿はトレードマークとなった全身カーキ色の服で軽くステップしながらも堂々とした姿で、ロシアの侵略戦争と戦う指導者というイメージがさらにアップした印象だった。

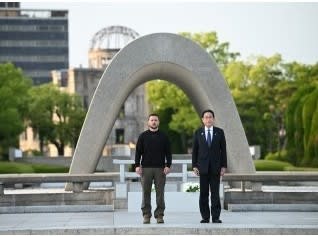

翌日21日午後、ゼレンスキー大統領がサミット閉幕後に原爆資料館を訪れ、岸田総理とともに平和記念公園の原爆慰霊碑に献花した。このとき、前日のカーキ色のトレーナーを黒いトレーナーに着替えていたように見えた。外務省の公式サイトをチェックすると、黒のトレーナーで献花していた。哀悼の意を込めて黒色に着替えたのだろう=写真・上=。

翌日21日午後、ゼレンスキー大統領がサミット閉幕後に原爆資料館を訪れ、岸田総理とともに平和記念公園の原爆慰霊碑に献花した。このとき、前日のカーキ色のトレーナーを黒いトレーナーに着替えていたように見えた。外務省の公式サイトをチェックすると、黒のトレーナーで献花していた。哀悼の意を込めて黒色に着替えたのだろう=写真・上=。

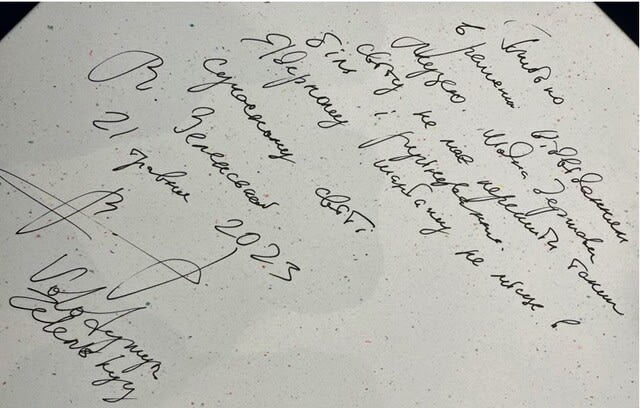

原爆資料館を訪れたときに、芳名帳に記帳したゼンスキー大統領のメッセージが外務省公式サイトに掲載されている=写真・下=。「Глибоко вражений відвіданням Музею. Жодна держава світу не має пережити такий біль і руйнування. Ядерному шантажу не місце в сучасному світі.」(原爆資料館の訪問に深く感銘を受けた。世界中のどの国も、このような苦痛と破壊を経験することがあってはい けない。現代の世界に核による脅しの居場所はない)

けない。現代の世界に核による脅しの居場所はない)

ロシアのプーチン大統領が核兵器の使用も辞さない構えを見せる中、被爆地ヒロシマで核の脅しに屈しない姿勢をメッセージとして伝えた。

平和記念公園の原爆慰霊碑に献花した後に行われた記者会見で述べた言葉。「ウクライナのバフムトで起きている破壊とかつての広島の写真の風景が似ている。バフムトはすべての建物や道路が壊された状態だ。広島を見て、生きている街だと感じた。バフムトも将来、必ず再建できると思う」(21日付・NHKニュースWeb版)。

バフムトはウクライナ最大の激戦地となっている東部ドネツク州の要衝。ガレキと化しても、広島のように復興し、繁栄できる、それを目標にするという決意でもある。ゼレンスキー大統領が被爆地ヒロシマから世界へ発信したメッセージだ。

⇒22日(月)夜・金沢の天気 くもり

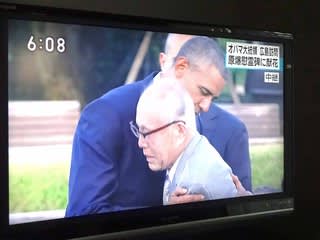

感動的なあのシーンには背景があった。2009年4月、プラハでの演説でオバマ大統領は「核兵器なき世界」を提唱し、ノーベル平和賞を受賞した。唯一の戦争被爆地の訪問は7年の歳月を経て、しかも、大統領任期の最終年でようやく実現したのだった。現職の大統領の広島訪問の実現はアメリカ世論では難しいとされていたが、それを乗り切った経緯もあったので、感動は深いものになった。

感動的なあのシーンには背景があった。2009年4月、プラハでの演説でオバマ大統領は「核兵器なき世界」を提唱し、ノーベル平和賞を受賞した。唯一の戦争被爆地の訪問は7年の歳月を経て、しかも、大統領任期の最終年でようやく実現したのだった。現職の大統領の広島訪問の実現はアメリカ世論では難しいとされていたが、それを乗り切った経緯もあったので、感動は深いものになった。 そして、テレビメディアでニュース速報が飛び交った。ウクライナのゼレンスキー大統領がG7広島サミットに出席する、というのだ。対面出席の日程などはまだ明らかにされていない。

そして、テレビメディアでニュース速報が飛び交った。ウクライナのゼレンスキー大統領がG7広島サミットに出席する、というのだ。対面出席の日程などはまだ明らかにされていない。 また、ロシア大統領府は無人機による攻撃の試みはウクライナのゼレンスキー政権によるものだとして、「ロシアの大統領を狙ったテロ行為だ」と主張。そのうえで「ロシアは適切な時期と場所で報復する権利がある」と報復措置を取るとしている(同)。

また、ロシア大統領府は無人機による攻撃の試みはウクライナのゼレンスキー政権によるものだとして、「ロシアの大統領を狙ったテロ行為だ」と主張。そのうえで「ロシアは適切な時期と場所で報復する権利がある」と報復措置を取るとしている(同)。 では、連れ去れた子どもたちはロシアでどのように扱われていたのか。AFP通信などで断片的に伝えられているニュースを総合すると、以下の様になる。子どもたちは東部ハルキウや南部ヘルソン両州などから不法に連れ去られていった。子どもたちの多くは、里子(養子)になるか孤児院に行くかを自分で判断することになる。

では、連れ去れた子どもたちはロシアでどのように扱われていたのか。AFP通信などで断片的に伝えられているニュースを総合すると、以下の様になる。子どもたちは東部ハルキウや南部ヘルソン両州などから不法に連れ去られていった。子どもたちの多くは、里子(養子)になるか孤児院に行くかを自分で判断することになる。 戦争があり、「飯(めし)取る=敵を召し取る」とのゴロ合わせで、しゃもじに「必勝」「商売繁盛」などの文字を入れ、縁起物として販売するようになった=写真、同サイトより=。

戦争があり、「飯(めし)取る=敵を召し取る」とのゴロ合わせで、しゃもじに「必勝」「商売繁盛」などの文字を入れ、縁起物として販売するようになった=写真、同サイトより=。 ゃ」と心で叫んで体が熱くなってきた。8回で逆転されて、また「アカン」と気落ち。9回裏で大谷翔平選手がツーベースヒットで出塁して、「よっしゃ」と再び熱く気分が盛り上がり、村上宗隆選手の2点タイムリーヒットでサヨナラ勝ち。「三寒四温」の野球ドラマだ。

ゃ」と心で叫んで体が熱くなってきた。8回で逆転されて、また「アカン」と気落ち。9回裏で大谷翔平選手がツーベースヒットで出塁して、「よっしゃ」と再び熱く気分が盛り上がり、村上宗隆選手の2点タイムリーヒットでサヨナラ勝ち。「三寒四温」の野球ドラマだ。 脳会談を行うとの政府発表をテレビのニュースが伝えている。ウクライナへの連帯と支援を直接伝え、5月のG7広島サミットの議題の布石とする予定だろう。

脳会談を行うとの政府発表をテレビのニュースが伝えている。ウクライナへの連帯と支援を直接伝え、5月のG7広島サミットの議題の布石とする予定だろう。 これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」と述べるなど、各国からはロシアを非難する発言が相次いだ。

これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」と述べるなど、各国からはロシアを非難する発言が相次いだ。 バイデン大統領は声明で、

バイデン大統領は声明で、 このニュースを見て、多くの視聴者は「アメリカの大統領と会談するのだから、スーツにネクタイではないのか」とちょっとした違和感をおぼえたに違いない。自身もそうだった。軍事支援を得るための依頼の訪問であればなおさらだろう、と。ただ、逆に考えると、スーツにネクタイだったら、戦うウクライナ国民のモチベーションは下がったかもしれない。2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が始まると、ゼレンスキー氏はスーツとネクタイを脱ぎ捨て、ロシア軍と戦っている兵士たちと近い服装に着替えることで、国民との団結を示してきた。その姿勢は侵攻から300日を超えたいまも一貫している。

このニュースを見て、多くの視聴者は「アメリカの大統領と会談するのだから、スーツにネクタイではないのか」とちょっとした違和感をおぼえたに違いない。自身もそうだった。軍事支援を得るための依頼の訪問であればなおさらだろう、と。ただ、逆に考えると、スーツにネクタイだったら、戦うウクライナ国民のモチベーションは下がったかもしれない。2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が始まると、ゼレンスキー氏はスーツとネクタイを脱ぎ捨て、ロシア軍と戦っている兵士たちと近い服装に着替えることで、国民との団結を示してきた。その姿勢は侵攻から300日を超えたいまも一貫している。 BBCニュースWeb版(29日付)によると、その後のインタビューにグテーレス氏は「私が訪れているキーウに2発のミサイルが着弾してショックを受けている。私たちは絶対にこの戦争を終わらせる必要がある」と述べた=写真=。グテーレス氏はウクライナでの「地獄の黙示録」を目の当たりにした。

BBCニュースWeb版(29日付)によると、その後のインタビューにグテーレス氏は「私が訪れているキーウに2発のミサイルが着弾してショックを受けている。私たちは絶対にこの戦争を終わらせる必要がある」と述べた=写真=。グテーレス氏はウクライナでの「地獄の黙示録」を目の当たりにした。