☆冬の北陸「冬眠しているはず」のクマが住宅地に出没

師走も後半に入り、クマは冬眠に入っているものと考えがちだが、そうではないらしい。きょう午前、金沢市に隣接する白山市の住宅地で70代の女性が住宅敷地内でクマと遭遇し襲われ、顔面や左腕を負傷した。午後にも高齢の男性と60代の女性が襲われ、合せて3人がけがを負ったと地元メディア各社が伝えている。夕方、3人を襲ったクマは駆除されたものの、別のクマが隠れている可能性があり、引き続き警察や猟友会などが周辺を捜索している。

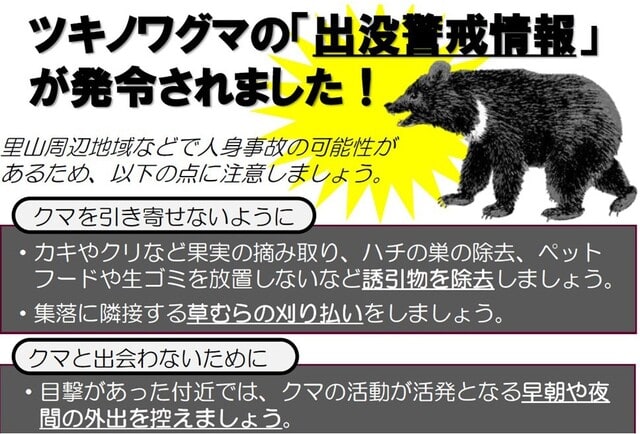

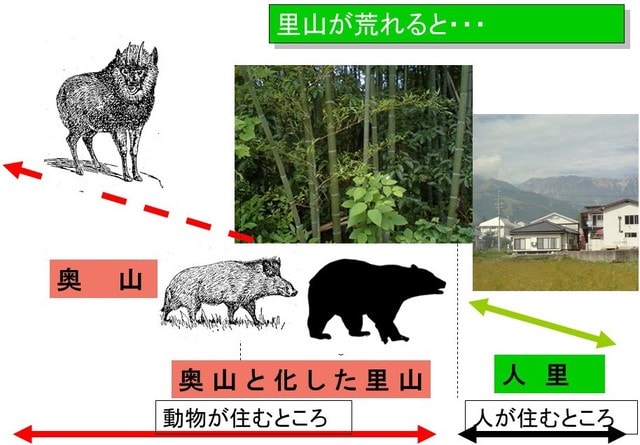

現場は山中ではなく、いわゆる田園地帯の住宅街で、近くに鉄道や幹線道路が走る。クマの行動域は25㌔から100㌔がテリトリーとされているが、ドングリなどのエサが不作のときのはさらに行動範囲を拡大することで知られる。石川県生活環境部自然環境課がことし8月中旬から9月上旬にかけて実施した「ツキノワグマのエサ資源調査」によると、ブナの実は金沢市は「豊作」「並作」だが、周辺の白山市地域では「凶作」や「大凶作」のところもある。冬眠時期にもかかわらず、エサを求めてクマが徘徊しているのだろうか。

現場は山中ではなく、いわゆる田園地帯の住宅街で、近くに鉄道や幹線道路が走る。クマの行動域は25㌔から100㌔がテリトリーとされているが、ドングリなどのエサが不作のときのはさらに行動範囲を拡大することで知られる。石川県生活環境部自然環境課がことし8月中旬から9月上旬にかけて実施した「ツキノワグマのエサ資源調査」によると、ブナの実は金沢市は「豊作」「並作」だが、周辺の白山市地域では「凶作」や「大凶作」のところもある。冬眠時期にもかかわらず、エサを求めてクマが徘徊しているのだろうか。

ことし1月から県に寄せられたクマの目撃・痕跡情報は309件、冬眠時期に入った今月も目撃情報が15件におよんでいる。懸念されるのは人身事故だけでない。UNEP(国連環境計画)がまとめた報告書に「ズーノーシス(zoonosis)」という言葉が出てくる。新型コロナウイルスの発生源として論議を呼んでいるコウモリなど動物由来で人にも伝染する感染病を総称してズーノーシス(人畜共通伝染病)と呼ぶ。欧米を中心に感染が懸念されている天然痘に似た感染症「サル痘」、エボラ出血熱や中東呼吸器症候群(MERS)、HIVなどこれまで人間が罹ってきた感染症はズーノーシスに含まれる。

ズーノーシスに感染したクマなどの野生動物が今回の人身事故のように人里や住宅街に頻繁に入ってくることで、日本でも「ズーノーシス」が起きるのではないか。新たな感染症がもたらされるかもしれない。

話は冒頭に戻る。自身事故を起こしたクマは冬眠しないのか、あるいは冬眠を一時中断したのか。「クマは冬眠する」という概念は吹き飛んだのではないか。

⇒16日(土)夜・金沢の天気 あめ

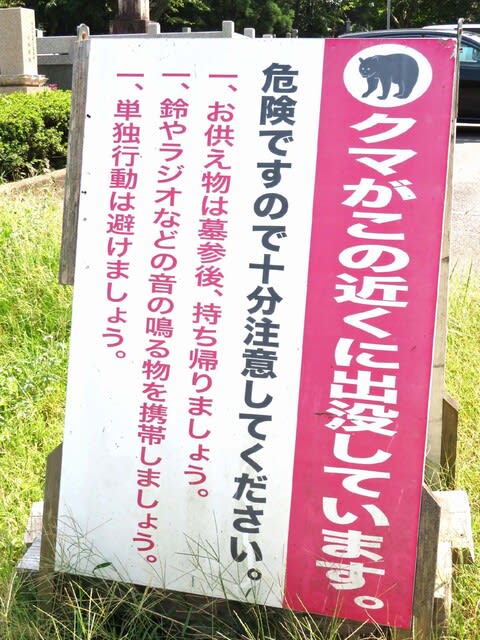

盆や8月の旧盆のころ、クマはお供え物の果物を狙って出没する。なので、「お供え物は持ち帰ってください」との看板が随所に立てられている=写真=。

盆や8月の旧盆のころ、クマはお供え物の果物を狙って出没する。なので、「お供え物は持ち帰ってください」との看板が随所に立てられている=写真=。