★中国とTPPの信頼関係を築けるのか

先月、中国と台湾がTPP(環太平洋パートナーシップ経済連携協定、日本など11ヵ国)への加盟を相次ぎ申請した。このニュースの率直な感想は、中国にとってハードルは高いということだ。

中国とすれば、タイミングを見計らっていたのだろう。今年は日本がTPPの議長国だが、2022年は中国加盟に歓迎の意を示してきたシンガポール、2023年はニュージーランドと関係が良好な国々だ。しかし、中国の加盟を歓迎しない国々も多い。オーストラリアは対中関係そのものが対立化している。カナダやメキシコはアメリカと締結しているFTAで「非市場経済」国との経済パートナーの締結を禁止している。さらに、中国より先に加盟申請しているイギリスが加盟条件を満たすことがほぼ確実とされ、この加入条件が中国にとってのハードルになるのではないだろうか。

そもそも、中国には国有企業への優遇措置、知的財産権保護の不徹底、また、電子データ移転制限措置などTPPルールに抵触する要素が多い。さらに、TPPには強制労働の撤廃などの規定がある。新疆ウイグル自治区での強制労働が疑われている問題について、中国はどう説明するのだろうか。

さらに警戒するのは、中国が2017年6月に施行した「国家情報法」だ。11項目にわたる安全(政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態系、資源、核)を守るために、「いかなる組織および国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助および協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密 を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人および組織を保護する」(第7条)としている。端的に言えば、政府や軍から要請があれば、ハッカー集団や中国企業はハッキングやデータ提供に協力せざるを得なくなる。

を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人および組織を保護する」(第7条)としている。端的に言えば、政府や軍から要請があれば、ハッカー集団や中国企業はハッキングやデータ提供に協力せざるを得なくなる。

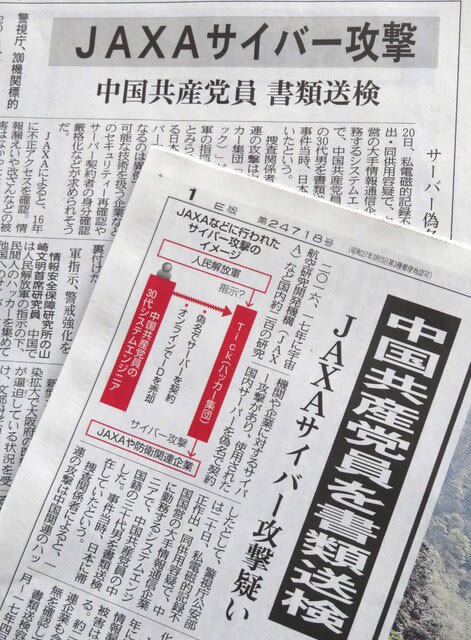

事例がある。警視庁はことし4月20日、日本に滞在歴がある中国共産党員でシステムエンジニアの30代の男が、サイバー攻撃に使ったレンタルサーバーを偽名で契約していたとして私電磁的記録不正作出・供用の容疑で書類送検した=写真=。2016年からJAXAや防衛関連の企業など、日本のおよそ200に上る研究機関や会社が大規模なサイバー攻撃を受け、警察当局の捜査で、中国人民解放軍のサイバー攻撃専門部隊の指示を受けたハッカー集団「Tick」によるものと分かった。こうしたことが起こる限り、TPPパ-トナーとしての信頼が築けない。ここが問題なのだ。

きょうの日経新聞(25日付)によると、中国は政府調達で外資企業が受ける差別的措置に乗り出したと報じている。入札条件などの公平性を高め、外資企業を事実状締め出す購入候補リストなどを修正する、としている。中国はTPPの加盟をにらみ、環境整備をアピールする狙いだろう。今後もいろいろな手を打ってくるだろう。しかし、上記で述べたように中国が「国家情報法」を最優先する限り、経済の信頼関係を築けない。

⇒25日(月)夜・金沢の天気 くもり時々あめ