☆「石川県知事選」「金沢市長選」で何が変わるのか

前回ブログの続き。NHK金沢はきょう午前1時43分のWeb版で石川県知事選で馳浩氏の当選を伝えている。馳浩氏(無所属・新)19万6432票、山野之義氏(無所属・新)18万8450票、山田修路氏(無所属・新)17万2381票となっている。そして、同4時21分に全国ニュースWeb版で当選のニュースを流している。「保守分裂の構図となった石川県知事選挙は、元文部科学大臣の馳浩氏が、初めての当選を果たしました。石川県では、28年ぶりに知事が交代することになります」

地元紙など各紙も大見出しで報じている。「新知事に馳氏 山野氏と7982票差」(北國新聞)、「知事に馳氏 保守分裂大接戦制す」(読売新聞・号外)、「馳氏知事当選 大激戦 山野氏、山田氏抑え」(北陸中日新聞)=写真=。もともときょうは新聞休刊日だった。全国紙は号外、地元紙は特別発行というカタチで取り上げている。では、28年ぶりの知事交代でどのような変化が起こるのだろう。

地元紙など各紙も大見出しで報じている。「新知事に馳氏 山野氏と7982票差」(北國新聞)、「知事に馳氏 保守分裂大接戦制す」(読売新聞・号外)、「馳氏知事当選 大激戦 山野氏、山田氏抑え」(北陸中日新聞)=写真=。もともときょうは新聞休刊日だった。全国紙は号外、地元紙は特別発行というカタチで取り上げている。では、28年ぶりの知事交代でどのような変化が起こるのだろう。

谷本知事は多選批判もあったが、逆に言えば28年間にわたって信任を受けて、ロングランのプロジェクトを展開してきた。「能登と金沢・加賀の格差是正」をスローガンに能登半島の道路や空路などインフラ整備を積極的に進めてきた。さらに、金沢城の復元は史実を尊重することで価値を高めると同時に、伝統工芸の技を継承するという絶妙なコンセプトに取り組んできた。なので、旧・自治省出身の政策立案に長けた知事というイメージが谷本氏にはある。中央政界ともつかず離れずバランスをとってきた。

では、馳氏はそれを継承できるのか、できないのか、しないのか、するのか。そこがよく分からない。他の候補に圧倒的な大差ならば、「あなたにお任せ」というのが民意かもしれないが、これだけ僅差だと、谷本路線をひっくり返すことはできるのだろうか。問われているのは、行政経験のない馳氏が行政マンをどううまく使い回し、新たなコンセプトを創り上げていくか、だろう。

馳氏を応援した能登のある首長は「馳氏の面倒見のよさにはとても感謝している」と話した。ほかの人からも同じ話を聞いた。おそらく面倒見のよさは根っからのキャラなのだろう。それだけに地元の信頼を裏切らない県政運営が問われる。一方で、選挙期間中は安倍元総理ら自民党幹部らが続々と応援に入った。けさの地元民放のインタビューに応じた馳氏は「朝一番で森元総理に選挙結果を報告した」と答えていた。番組を見ていて、中央政界に寄り添った県政運営になるのではないかとも気になった。基地や原発問題などをめぐっては、地元と中央の間に立って県政が揺れることもしばしばある。

今回の知事選の県全体の投票率は61.8%だ。トリプル選挙の金沢よりさらに高い。能登・金沢・加賀でさまざまな課題解決への政治手腕がこれから問われる。同時に軋轢も出て来るだろう。「気に入らない、面倒なことにはチョップ」、これだけは勘弁願いたい。任期は今月27日から4年間となる。

⇒14日(月)夜・金沢の天気 くもり

きょうは石川県知事選ならびに金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」の投開票日。午後2時すぎ、一票を投じるため出かけた。くもり空だったが、外は暖かさを感じた。自家用車で外気温を見ると20度だ。投票場は小中学校の体育館=写真・上=。ひっきりなしに人が行き交っていた。投票率は高いのではないかと想像した。知事と市長という首長ダブル選挙の相乗効果もあるだろう。何しろ、前回の知事選(2018年3月)では金沢市の投票率は30.6%、金沢市長選は(2018年11月)は24.9%とそれぞれ最低を記録していた。投票を終えて再び外に出る。心地よい風が吹いている。この陽気が人々を投票に誘っているのかもしれないとふと思った。

きょうは石川県知事選ならびに金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」の投開票日。午後2時すぎ、一票を投じるため出かけた。くもり空だったが、外は暖かさを感じた。自家用車で外気温を見ると20度だ。投票場は小中学校の体育館=写真・上=。ひっきりなしに人が行き交っていた。投票率は高いのではないかと想像した。知事と市長という首長ダブル選挙の相乗効果もあるだろう。何しろ、前回の知事選(2018年3月)では金沢市の投票率は30.6%、金沢市長選は(2018年11月)は24.9%とそれぞれ最低を記録していた。投票を終えて再び外に出る。心地よい風が吹いている。この陽気が人々を投票に誘っているのかもしれないとふと思った。 午後8時00分、NHKの大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の冒頭で速報が流れた。「金沢市長選 新人・村山卓氏 当選確実」=写真・中上=。投票が終わった途端に当確の速報を流すということは、NHKの出口調査でトップと2番目の差が少なくとも10ポイント以上ついていたということだ。NHKは「選挙のNHK」と呼ばれるほど、出口調査や開披台調査などを独自で実施して「当確」を出している。なので、候補者は民放の当確ではななく、NHKの当確を確認して初めて万歳をするのが習わしになっているほどだ。それにしても、投票終了直後での当確はちょっと速すぎる。本人も選挙事務所に現れてはいないだろう。

午後8時00分、NHKの大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の冒頭で速報が流れた。「金沢市長選 新人・村山卓氏 当選確実」=写真・中上=。投票が終わった途端に当確の速報を流すということは、NHKの出口調査でトップと2番目の差が少なくとも10ポイント以上ついていたということだ。NHKは「選挙のNHK」と呼ばれるほど、出口調査や開披台調査などを独自で実施して「当確」を出している。なので、候補者は民放の当確ではななく、NHKの当確を確認して初めて万歳をするのが習わしになっているほどだ。それにしても、投票終了直後での当確はちょっと速すぎる。本人も選挙事務所に現れてはいないだろう。 その開票作業を取材するために、メディア各社の記者やカメラマンがすでに集まっていた。同時に開披台調査をするスタッフも集まっていた。開披台調査は開票作業をする職員の手元を双眼鏡で覗き込んで、投票に書いてある候補者の名前を読んで発声する。この声が口元のマイクから無線でメディア各社の選挙報道フロアに届き、受信したスタッフが数値化していく。金沢の開票場のほかに県内の主な自治体の開票場にスタッフを張り付けているだろう。

その開票作業を取材するために、メディア各社の記者やカメラマンがすでに集まっていた。同時に開披台調査をするスタッフも集まっていた。開披台調査は開票作業をする職員の手元を双眼鏡で覗き込んで、投票に書いてある候補者の名前を読んで発声する。この声が口元のマイクから無線でメディア各社の選挙報道フロアに届き、受信したスタッフが数値化していく。金沢の開票場のほかに県内の主な自治体の開票場にスタッフを張り付けているだろう。 ノ、ハセ、ハセ、ヤマダ、ヤマダ」と名前を発している=写真・下=。数分経つと、場所を移り別人の手元をのぞく。こうすることで、市内の地域の偏りがなくなる。NHKの腕章をした開披台調査スタッフを数えると10数人いた。

ノ、ハセ、ハセ、ヤマダ、ヤマダ」と名前を発している=写真・下=。数分経つと、場所を移り別人の手元をのぞく。こうすることで、市内の地域の偏りがなくなる。NHKの腕章をした開披台調査スタッフを数えると10数人いた。 初期の作品で、社会の底辺にいる人たちを題材とした作品が多い。作品はこの時期の有名な版画として知られる。ごく限られた数だけ摺られた希少なものと解説があった。濃茶を頂きながら、名画を堪能させていただいた。

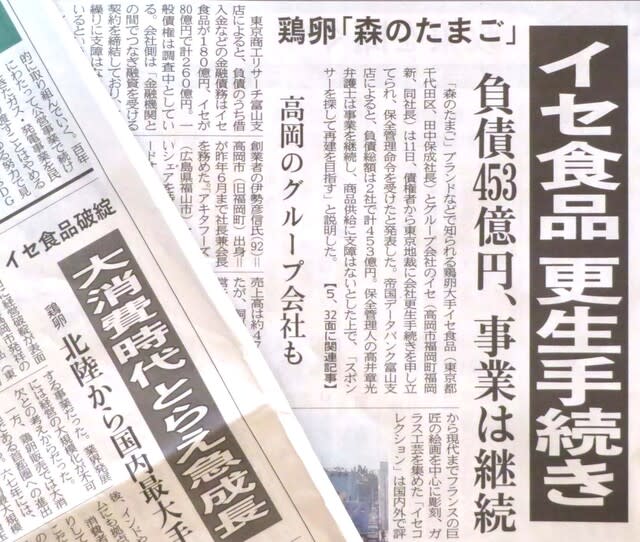

初期の作品で、社会の底辺にいる人たちを題材とした作品が多い。作品はこの時期の有名な版画として知られる。ごく限られた数だけ摺られた希少なものと解説があった。濃茶を頂きながら、名画を堪能させていただいた。 そのイセ食品とグループ会社は11日、債権者から東京地裁へ会社更生法を申し立てられ、同地裁から保全管理命令を受けた、と北陸のメディア各社が報じている=写真・下=。「帝国データバンク」Web版(11日付)によると、M&Aなどで業務内容を拡大するなか金融機関からの借り入れが増加。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて卵価が下落、資金繰りが悪化していた。負債はイセ食品とグループ会社の2社の合計で453億円(うち金融債務は260億円)とみられる。

そのイセ食品とグループ会社は11日、債権者から東京地裁へ会社更生法を申し立てられ、同地裁から保全管理命令を受けた、と北陸のメディア各社が報じている=写真・下=。「帝国データバンク」Web版(11日付)によると、M&Aなどで業務内容を拡大するなか金融機関からの借り入れが増加。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて卵価が下落、資金繰りが悪化していた。負債はイセ食品とグループ会社の2社の合計で453億円(うち金融債務は260億円)とみられる。 地元の人からも声が上がった。「バスに乗っても乗客は多い時で3人くらい。空気を運んでいるようなものでバス会社には申し訳という気持ちもある」と廃線についてはやむを得ないと話した。また、「バスの本数が少なくなるほど、利用する人が減ってきた」 「中山間地にまだ新しい家が空き家になっている。これをどうにかしたい」 「里山には環境や教育、観光など、その特色を活かした活用がある。どう工夫すればよいか」 など、バス問題だけでなく地域の活性化など意見は多岐に及んだ。

地元の人からも声が上がった。「バスに乗っても乗客は多い時で3人くらい。空気を運んでいるようなものでバス会社には申し訳という気持ちもある」と廃線についてはやむを得ないと話した。また、「バスの本数が少なくなるほど、利用する人が減ってきた」 「中山間地にまだ新しい家が空き家になっている。これをどうにかしたい」 「里山には環境や教育、観光など、その特色を活かした活用がある。どう工夫すればよいか」 など、バス問題だけでなく地域の活性化など意見は多岐に及んだ。 長に抜擢された尹氏はさらに李明博(イ・ミョンバク)元大統領も拘束起訴した。2019年6月に検事総長に任命されてから、矛先は文大統領の側近にも向けられた。曺国(チョ・グク)前法務部長官の捜査を手初めに、蔚山市長選挙介入疑惑、月城原発経済性ねつ造疑惑など次々と捜査のメスを入れた。曺氏の後任の秋美愛(チュ・ミエ)法務部長官と対立して去年3月に辞職した。

長に抜擢された尹氏はさらに李明博(イ・ミョンバク)元大統領も拘束起訴した。2019年6月に検事総長に任命されてから、矛先は文大統領の側近にも向けられた。曺国(チョ・グク)前法務部長官の捜査を手初めに、蔚山市長選挙介入疑惑、月城原発経済性ねつ造疑惑など次々と捜査のメスを入れた。曺氏の後任の秋美愛(チュ・ミエ)法務部長官と対立して去年3月に辞職した。 て、手すりやイス、机、カウンターで小まめに作業をしていた=写真=。「除菌スタッフ」という言葉は初めてだった。

て、手すりやイス、机、カウンターで小まめに作業をしていた=写真=。「除菌スタッフ」という言葉は初めてだった。 ウエザーニュース社の公式ホームページを確認すると、震度4に続く震度3の揺れは半島のほかに、富山県舟橋村、新潟県の長岡市と糸魚川市、上越市で、震度2や震度1の揺れは東北や関東など広い範囲に及んでいる=写真・上=。M4.8でこれほど広く揺れるとは。

ウエザーニュース社の公式ホームページを確認すると、震度4に続く震度3の揺れは半島のほかに、富山県舟橋村、新潟県の長岡市と糸魚川市、上越市で、震度2や震度1の揺れは東北や関東など広い範囲に及んでいる=写真・上=。M4.8でこれほど広く揺れるとは。 深かったため、近くよりも、遠くが大きく揺れる現象とされる(9月29日付・朝日新聞Web版)。

深かったため、近くよりも、遠くが大きく揺れる現象とされる(9月29日付・朝日新聞Web版)。 けさの地元紙には金沢市長選に出馬した候補者の抱負や政策が紹介されている。届け出順に、いずれも無所属の新人で、共産党が推薦する新日本婦人の会金沢支部長の中内晃子氏(49)、元国連大学職員の永井三岐子氏(53)、元金沢市議会議員の小間井大祐氏(39)、自民党と公明党金沢総支部が推薦する元金沢市副市長の村山卓氏(49)、立憲民主党と社民党が推薦する元金沢市議会議員の森一敏氏(63)の5人。

けさの地元紙には金沢市長選に出馬した候補者の抱負や政策が紹介されている。届け出順に、いずれも無所属の新人で、共産党が推薦する新日本婦人の会金沢支部長の中内晃子氏(49)、元国連大学職員の永井三岐子氏(53)、元金沢市議会議員の小間井大祐氏(39)、自民党と公明党金沢総支部が推薦する元金沢市副市長の村山卓氏(49)、立憲民主党と社民党が推薦する元金沢市議会議員の森一敏氏(63)の5人。 「2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナ侵攻は、紛争の平和的解決という国際的、普遍的合意を無視したものであり、許容されないものです。北海道大学は、ウクライナに対するロシアの軍事介入の即時終結と紛争の平和的解決を強く求めます。これまで、北海道大学は、日露大学協会・日露学長会議など日露間の大学間交流に深く関わってきており、現状を深く憂慮するものです。アカデミアの連携については、これまでの成果を尊重します。一方で、ロシアのアカデミアにおいても、今回の紛争に対する平和的解決に関する議論がなされることを期待します。なお、本学におけるウクライナ、およびロシアの教職員・学生については、彼らの平穏な職務遂行並びに教育・研究環境が維持されるように万全の取組を行います。」

「2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナ侵攻は、紛争の平和的解決という国際的、普遍的合意を無視したものであり、許容されないものです。北海道大学は、ウクライナに対するロシアの軍事介入の即時終結と紛争の平和的解決を強く求めます。これまで、北海道大学は、日露大学協会・日露学長会議など日露間の大学間交流に深く関わってきており、現状を深く憂慮するものです。アカデミアの連携については、これまでの成果を尊重します。一方で、ロシアのアカデミアにおいても、今回の紛争に対する平和的解決に関する議論がなされることを期待します。なお、本学におけるウクライナ、およびロシアの教職員・学生については、彼らの平穏な職務遂行並びに教育・研究環境が維持されるように万全の取組を行います。」 スピーチの第一声はロシアのウクライナ侵攻を意識した内容だった。日本語訳はEテレを参考。「今夜はまず、平和のメッセージから始めたい、いえ、始めなければなりません。共生を中核とし、多様性を祝い、違いを受け入れることを旨とする組織のリーダーとして、私はいま世界で起こっていることに強い衝撃を受けています。21世紀は対話と外交の時代のはずです。戦争と憎しみの時代ではありません」。そして、オリンピック・パラリンピック期間中の休戦は、国連決議として採択されていると強調した。

スピーチの第一声はロシアのウクライナ侵攻を意識した内容だった。日本語訳はEテレを参考。「今夜はまず、平和のメッセージから始めたい、いえ、始めなければなりません。共生を中核とし、多様性を祝い、違いを受け入れることを旨とする組織のリーダーとして、私はいま世界で起こっていることに強い衝撃を受けています。21世紀は対話と外交の時代のはずです。戦争と憎しみの時代ではありません」。そして、オリンピック・パラリンピック期間中の休戦は、国連決議として採択されていると強調した。