☆隣国の理不尽さ 北のICBM、露のウクライナ侵攻

これまでの北朝鮮の弾道ミサイルは日本海側に住む日本人の脅威だったが、今回のICBM発射実験は世界を巻き込んで脅威が共有されたのではないか。けさの北朝鮮の労働新聞Web版(25日付)をチェックすると、「주체조선의 절대적힘, 군사적강세 힘있게 과시 신형대륙간탄도미싸일시험발사 단행 경애하는 김정은동지께서 대륙간탄도미싸일 《화성포-17》형시험발사를 지도하시였다 」(意訳:金正恩総書記の立ち会いのもと、新しい大陸間弾道ミサイル「火星17型」の発射実験は成功した)の見出しで報じている。

それによると、発射は首都平壌の郊外の国際空港で行われた。最高高度は6248.5㌔に達し、1090㌔の距離を67分32秒飛行、「朝鮮東海公海の予定海域に正確に着弾した」と伝えている。そして、金氏は「もし誰かがわが国家の安全を侵害しようとするなら、彼らはその代償を払うこと、そして我々の国防能力はアメリカ帝国主義との長期的対決に徹底的に備える強力な軍事技術を持っていることを明確にしなければならない」(意訳)と述べたと伝えている。写真では、オレンジ色の炎を吹き出しながら上昇していくICBMの様子を掲載している=写真・上=。

それによると、発射は首都平壌の郊外の国際空港で行われた。最高高度は6248.5㌔に達し、1090㌔の距離を67分32秒飛行、「朝鮮東海公海の予定海域に正確に着弾した」と伝えている。そして、金氏は「もし誰かがわが国家の安全を侵害しようとするなら、彼らはその代償を払うこと、そして我々の国防能力はアメリカ帝国主義との長期的対決に徹底的に備える強力な軍事技術を持っていることを明確にしなければならない」(意訳)と述べたと伝えている。写真では、オレンジ色の炎を吹き出しながら上昇していくICBMの様子を掲載している=写真・上=。

防衛省公式ホームページ(24日付)によると、北朝鮮は24日14時33分ごろ、朝鮮半島西岸付近から1発の弾道ミサイルを東方向に発射した。約71分飛翔し、15時44分ごろ、北海道の渡島半島の西方約150㌔の日本海(EEZ内)に落下したものと推定。飛翔距離は約1100㌔、最高高度は6000㌔を超えると推定される。また、今回の弾道ミサイルが2017年11月のICBM級弾道ミサイル「火星15型」の発射時を大きく超える約6000㌔以 上の高度で飛翔しており、今回発射のものは新型のICBM級弾道ミサイルであると考えられる。

上の高度で飛翔しており、今回発射のものは新型のICBM級弾道ミサイルであると考えられる。

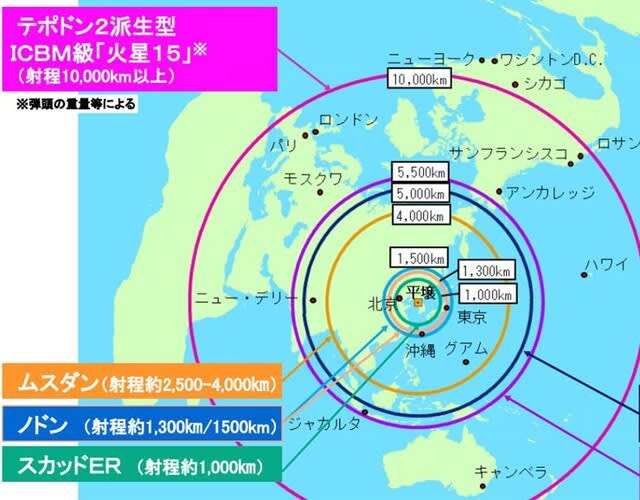

では、新型ICBMはどのくらいの射程距離があるのか。防衛省の「北朝鮮による核・弾道ミサイル開発について」(2022年1月)によると、上記の火星15型ではアメリカのロサンゼルスやサンフランシスコが射程に入っている=写真・下=。今回のものはさらに射程距離が長いので、ニューヨークやワシントンDCも入るだろう。

さらに、日本のEEZ内に落としたにもかかわらず、「朝鮮東海公海の予定海域に正確に着弾した」と表現している。領海の基線から200㌋(370㌔)までのEEZでは、水産資源は沿岸国に管理権があると国連海洋法条約で定められている。ところが、北朝鮮は条約に加盟していないし、日本と漁業協定も結んでいないことを盾に、自国の領海であると以前から主張している。

ふと不安がよぎる。北朝鮮のこの「論法」で言えば、EEZ内で6月から始まる日本漁船のイカ釣り漁も無視されるのではないか。日本漁船の拿捕だ。1984年7月、北朝鮮が一方的に引いた「軍事境界線」の内に侵入したとして、能登半島の小木漁協所属のイカ釣り漁船「第36八千代丸」が北朝鮮の警備艇に銃撃され、船長が死亡、乗組員4人が拿捕された。1ヵ月後に「罰金」1951万円を払わされ4人は帰国した。これを「非友好国」日本を相手に北朝鮮とロシアがタッグを組んでやるのではないか。想像するだけで身の毛がよだつ。

ロシアによるウクライナ侵攻や北朝鮮のICBMなど空、海、領土などさまざまなところで理不尽な動きがまかり通る。

⇒25日(金)午後・金沢の天気 はれ

もちろん、ゼレンスキー氏は国賓ではなかったが、緊急を要する国際情勢の中で日本はG7の一員としてウクライナを支援している。その当事国の大統領から感謝の意を表したいとオファーがあれば、断る理由はないだろう。外交上の決まりで元首のスピーチの通訳はそれぞれの国の通訳者が行っている。今回も在日ウクライナ大使館の職員がゼレンスキー氏の演説を同時通訳した(24日付・朝日新聞)。

もちろん、ゼレンスキー氏は国賓ではなかったが、緊急を要する国際情勢の中で日本はG7の一員としてウクライナを支援している。その当事国の大統領から感謝の意を表したいとオファーがあれば、断る理由はないだろう。外交上の決まりで元首のスピーチの通訳はそれぞれの国の通訳者が行っている。今回も在日ウクライナ大使館の職員がゼレンスキー氏の演説を同時通訳した(24日付・朝日新聞)。 午後6時からのスピーチに耳を傾ける。12分間ほどの演説だった。印象に残ったフレーズをいくつか。「ウクライナと日本は飛行機で15時間かかるが、お互いの自由を感じる気持ちに差はない。生きる意欲に差はない。日本がすぐに援助の手を差し伸べてくれたことに感謝している」「日本はアジアで初めてロシアに圧力をかけた」とロシアに対する制裁の継続を求めた。

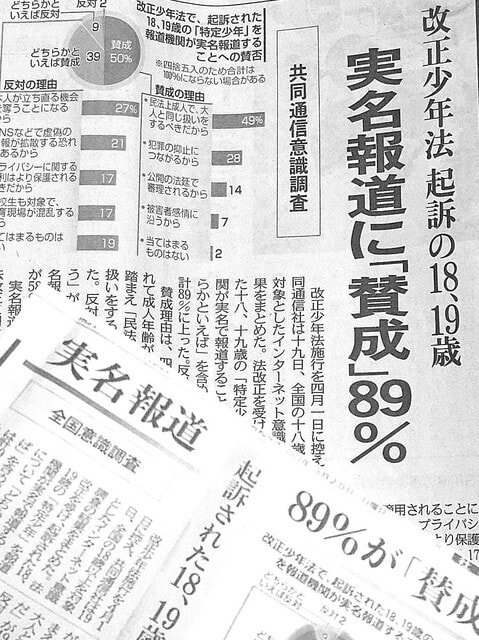

午後6時からのスピーチに耳を傾ける。12分間ほどの演説だった。印象に残ったフレーズをいくつか。「ウクライナと日本は飛行機で15時間かかるが、お互いの自由を感じる気持ちに差はない。生きる意欲に差はない。日本がすぐに援助の手を差し伸べてくれたことに感謝している」「日本はアジアで初めてロシアに圧力をかけた」とロシアに対する制裁の継続を求めた。 と同時に、新聞やテレビ報道の法律上のルールも変わる。現行の少年法では立ち直りの妨げにならないよう、本人を特定する実名報道や写真掲載などは禁止されている(第61条)。今回の改正によって、「特定少年」が逆送され起訴となった場合には、その段階で実名報道の禁止が解除される。

と同時に、新聞やテレビ報道の法律上のルールも変わる。現行の少年法では立ち直りの妨げにならないよう、本人を特定する実名報道や写真掲載などは禁止されている(第61条)。今回の改正によって、「特定少年」が逆送され起訴となった場合には、その段階で実名報道の禁止が解除される。 このころ、環境問題のグローバルスタンダードの一つに「生物多様性」が国際的にクローズアップされていた。谷本氏は2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)に乗り込んだ。各国200人が集まったハイレベル会議でスピーチを行い、生物多様性と里山里海、持続可能な農林水産業を国連大学と協働して取り組んでいくとアピ-ルした。あわせて、アフメド・ジョグラフ条約事務局長を訪ね、名古屋市で2010年に開催されるCOP10で関連会議を石川で開催してほしいと要請した=写真・上=。ジョグラフ氏はその4ヵ月後に能登の里山里海を下見に訪れた。2010年10月にはCOP10公認のエクスカーションに石川が選ばれ、世界17ヵ国50人の政府関係者や研究者、環境NGOメンバーらが訪れた。

このころ、環境問題のグローバルスタンダードの一つに「生物多様性」が国際的にクローズアップされていた。谷本氏は2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)に乗り込んだ。各国200人が集まったハイレベル会議でスピーチを行い、生物多様性と里山里海、持続可能な農林水産業を国連大学と協働して取り組んでいくとアピ-ルした。あわせて、アフメド・ジョグラフ条約事務局長を訪ね、名古屋市で2010年に開催されるCOP10で関連会議を石川で開催してほしいと要請した=写真・上=。ジョグラフ氏はその4ヵ月後に能登の里山里海を下見に訪れた。2010年10月にはCOP10公認のエクスカーションに石川が選ばれ、世界17ヵ国50人の政府関係者や研究者、環境NGOメンバーらが訪れた。 北京でのフォーラム閉会式で、次回は2013年にカリフォルニアワインの代名詞となっているアメリカのナパ・バレーでの開催が発表されていた。それがひっくり返って能登で開催されることになる。谷本氏が動いた。2012年5月、知事としてヨーロッパ視察に訪れた谷本氏はローマのFAO本部にジョゼ・グラジアノ・ダ・シルバ事務局長を訪ね、能登での開催を提案したのだ。FAOは次回開催が1年後に迫っていたにもかかわらず変更を決断した。谷本提案は説得力があった。「認定地でフォーラムを開催すべき」と。それ以前は2007年がローマ、09年がブエノスアイレス、11年が北京、そして13年はナパ・バレーだが、いずれも認定地ではない。認定地からの強い要望であり、FAOとしても受け入れざるを得なかったのだろう。

北京でのフォーラム閉会式で、次回は2013年にカリフォルニアワインの代名詞となっているアメリカのナパ・バレーでの開催が発表されていた。それがひっくり返って能登で開催されることになる。谷本氏が動いた。2012年5月、知事としてヨーロッパ視察に訪れた谷本氏はローマのFAO本部にジョゼ・グラジアノ・ダ・シルバ事務局長を訪ね、能登での開催を提案したのだ。FAOは次回開催が1年後に迫っていたにもかかわらず変更を決断した。谷本提案は説得力があった。「認定地でフォーラムを開催すべき」と。それ以前は2007年がローマ、09年がブエノスアイレス、11年が北京、そして13年はナパ・バレーだが、いずれも認定地ではない。認定地からの強い要望であり、FAOとしても受け入れざるを得なかったのだろう。 そのマンボウが最近は少し脳裏から遠ざかった感じが個人的にはする。それは、新聞・TVメディアやネットにはウクライナ侵攻に関する情報があふれているからだろう。しかも、ウクライナとロシアをめぐ情勢は刻一刻と変わっている。そのせいか、コロナ感染情報は少なくなり、日常生活でもほとんど話題に上らなくなった。

そのマンボウが最近は少し脳裏から遠ざかった感じが個人的にはする。それは、新聞・TVメディアやネットにはウクライナ侵攻に関する情報があふれているからだろう。しかも、ウクライナとロシアをめぐ情勢は刻一刻と変わっている。そのせいか、コロナ感染情報は少なくなり、日常生活でもほとんど話題に上らなくなった。 ていて、東北観光から北陸観光にシフトがあったのかもしれない。マンボウが全国的に解除され、金沢の春の観光シーズンも到来する。自身もワクチンは3回打ち、3連休なのであすはどこかドライブにでも、と。

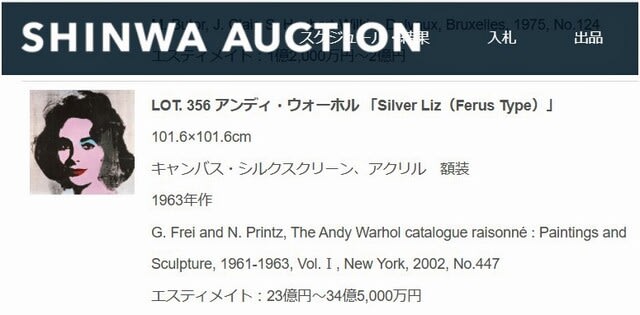

ていて、東北観光から北陸観光にシフトがあったのかもしれない。マンボウが全国的に解除され、金沢の春の観光シーズンも到来する。自身もワクチンは3回打ち、3連休なのであすはどこかドライブにでも、と。  そのウォーホルの作品が競売にかけられると地元紙の北國新聞(17日付)が報じている。記事を読んでさっそくオークションを開催する会社の公式ホームページをチェックした。会社は「シンワ・ワイズ・ホールディングス」。競売は今月30日午後2時からと午後6時からの2回、羽田空港第1ターミナル内6Fギャラクシーホールで開催される。ウォーホルの作品は後半の部でオークションにかけられる。

そのウォーホルの作品が競売にかけられると地元紙の北國新聞(17日付)が報じている。記事を読んでさっそくオークションを開催する会社の公式ホームページをチェックした。会社は「シンワ・ワイズ・ホールディングス」。競売は今月30日午後2時からと午後6時からの2回、羽田空港第1ターミナル内6Fギャラクシーホールで開催される。ウォーホルの作品は後半の部でオークションにかけられる。 伊勢氏は去年6月までイセ食品の会長に就いていたので、債務の連帯保証をしていたであろうことは想像がつく。そうであればコレクションを売却処分して返済に当てるだろう。今月30日に東京でウォーホル作品の落札価格が決まれば、ニュースは世界を駆け巡るに違いない。各国のテレビニュースは「15分間」、伊勢氏の話題を特集にするかもしれない。

伊勢氏は去年6月までイセ食品の会長に就いていたので、債務の連帯保証をしていたであろうことは想像がつく。そうであればコレクションを売却処分して返済に当てるだろう。今月30日に東京でウォーホル作品の落札価格が決まれば、ニュースは世界を駆け巡るに違いない。各国のテレビニュースは「15分間」、伊勢氏の話題を特集にするかもしれない。 揺れは石川県でもあり、震度3が珠洲市、震度2が七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町、能登町、震度1が金沢市、輪島市の舳倉島、かほく市、津幡町、志賀町、穴水町だった。震度3の珠洲市の危機管理室や県危機対策課には被害の情報は入っていない。

揺れは石川県でもあり、震度3が珠洲市、震度2が七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町、能登町、震度1が金沢市、輪島市の舳倉島、かほく市、津幡町、志賀町、穴水町だった。震度3の珠洲市の危機管理室や県危機対策課には被害の情報は入っていない。 女性はテレビ局のディレクターでマリーナ・オフシャニコワ氏。ネット上にビデオ声明も発表していて、「ウクライナで起きていることは犯罪だ。ロシアは侵略国であり、侵略の責任はウラジーミル・プーチンにある」「テレビ画面でうそを話すのを許してきたのが恥ずかしい」と述べ、ロシア国民に反戦活動を呼びかけている。父がウクライナ人、母がロシア人であることを明かしている。彼女は警察によって当日拘束された。モスクワの裁判所は翌15日、無許可で抗議活動を行ったとして3万㍔(280㌦)の罰金を科して釈放した(同)。

女性はテレビ局のディレクターでマリーナ・オフシャニコワ氏。ネット上にビデオ声明も発表していて、「ウクライナで起きていることは犯罪だ。ロシアは侵略国であり、侵略の責任はウラジーミル・プーチンにある」「テレビ画面でうそを話すのを許してきたのが恥ずかしい」と述べ、ロシア国民に反戦活動を呼びかけている。父がウクライナ人、母がロシア人であることを明かしている。彼女は警察によって当日拘束された。モスクワの裁判所は翌15日、無許可で抗議活動を行ったとして3万㍔(280㌦)の罰金を科して釈放した(同)。 これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。各国からはロシアを非難する発言が相次ぎ、イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」、アイルランドも「国際社会の平和と安全を守る安保理の役割をおとしめる有害な行為だ」と述べた。さらに、アメリカは「うその背後にあるねらいは明白だ。ロシアこそが生物兵器や化学兵器を使用するのではないかと深刻な懸念を持っている」と述べた(同・NHKニュースWeb版)。

これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。各国からはロシアを非難する発言が相次ぎ、イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」、アイルランドも「国際社会の平和と安全を守る安保理の役割をおとしめる有害な行為だ」と述べた。さらに、アメリカは「うその背後にあるねらいは明白だ。ロシアこそが生物兵器や化学兵器を使用するのではないかと深刻な懸念を持っている」と述べた(同・NHKニュースWeb版)。