★「機を逸す」ヒトとコト

手を打つべきときのタイミングを逃したのではないか。アメリカのダウ平均株価が800㌦を超える値下げを受けて、きょう14日の日経平均も前日に比べ一時630円安い2万6300円台に落ち込んだ(午前10時過ぎ)。円安も強烈で、きのう外国為替市場で1㌦が135円台前半まで下落した。メディア各社は24年ぶりの円安は、金融不安で「日本売り」に見舞われていた1998年以来と報じている。

この円売りの背景として上げられるのが、日本とアメリカの金利の差だ。アメリカは物価上昇を抑えるためにFRBが大幅な利上げを行うとの見通しが広まり、日銀が超低金利政策を継続させていて、それぞれの金利差がさらに広がるとの読みから円売りドル買いが加速している。

日銀の黒田総裁は、利上げをすると財務体質が脆弱な企業や住宅ローンを抱える個人の多くが破綻し、銀行経営を直撃することを恐れているのだろう。むしろ、利上げと量的引き締め(QT=Quantitative Tightening)のタイミングを逸したのではないか。円安対策をしたくても身動きがとれないジレンマに陥っている。

日銀の黒田総裁は、利上げをすると財務体質が脆弱な企業や住宅ローンを抱える個人の多くが破綻し、銀行経営を直撃することを恐れているのだろう。むしろ、利上げと量的引き締め(QT=Quantitative Tightening)のタイミングを逸したのではないか。円安対策をしたくても身動きがとれないジレンマに陥っている。

岸田総理は先月5日、イギリスの金融街シティーで講演し、自らの経済政策「新しい資本主義」について、「一言でいえば資本主義のバージョンアップ」と説明した。日本では家計の金融資産の半分に相当する1千兆円以上が現金と預金で占める。それをNISA(少額投資非課税制度)の拡充などで、預貯金から投資や資産運用への移行を促し、資産所得倍増を実現すると表明した。預金には0.01%しか利息が付かないので、株式投資などに回してほしいとの趣旨だろう。どこがバージョンアップなのか、そして、今ごろなぜと唐突に感じた。

ロシアのプーチン大統領もウクライナとの停戦のタイミングを失ったようだ。愛国心に訴えて、ウクライナに侵攻したもののきょうで111日目。むしろ、プーチン氏に誤算が目立つ。日米欧による経済制裁や外資の撤退でロシア国内の経済と雇用環境が悪化することは目に見えている。ソ連崩壊後に匹敵する大打撃を受けることは現実味を増しているようだ。側近の中に、この侵攻にひと区切りをつける提案する人物はいなかったのだろうか。

⇒14日(火)夕・金沢の天気 くもり時々あめ

配膳ロボットが料理を注文した客席の近くに到着すると料理が載っているトレイが青く光り、客はトレイから自分で料理を取り上げる。数秒たつと自動的に厨房に戻っていく。なるほどと思わせるのは、客が通路の床に置いている荷物を上手に避けている。おそらく、赤外線センサーや3Dカメラで感知し避ける機能が搭載されているのだろう。

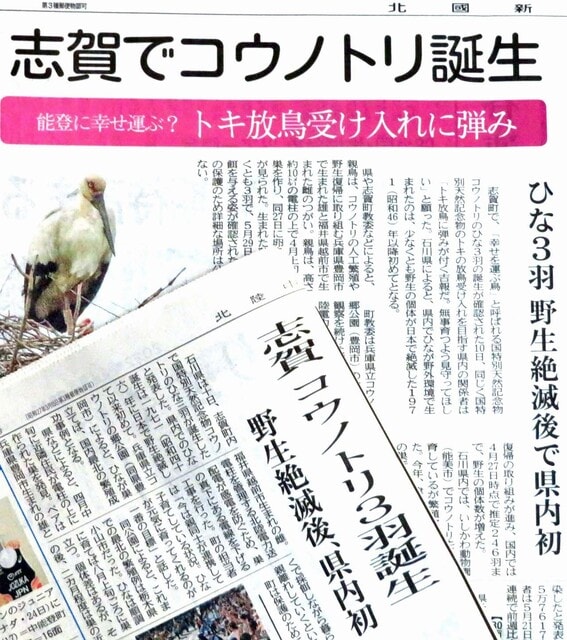

配膳ロボットが料理を注文した客席の近くに到着すると料理が載っているトレイが青く光り、客はトレイから自分で料理を取り上げる。数秒たつと自動的に厨房に戻っていく。なるほどと思わせるのは、客が通路の床に置いている荷物を上手に避けている。おそらく、赤外線センサーや3Dカメラで感知し避ける機能が搭載されているのだろう。 江戸時代には日本のいたるところでいたとされるコウノトリが明治に鉄砲が解禁となり個体数は減少。太平洋戦争の時には営巣木であるマツが燃料として伐採され生息環境が狭まり、戦後はコメの生産量を上げるために農薬が使われ、その農薬に含まれる水銀の影響によって衰弱して死ぬという受難の歴史が続いた。1956年に国の特別天然記念物の指定を受けるも、1971年5月、豊岡で保護された野生最後の1羽が死んで国内の野生のコウノトリが絶滅した。

江戸時代には日本のいたるところでいたとされるコウノトリが明治に鉄砲が解禁となり個体数は減少。太平洋戦争の時には営巣木であるマツが燃料として伐採され生息環境が狭まり、戦後はコメの生産量を上げるために農薬が使われ、その農薬に含まれる水銀の影響によって衰弱して死ぬという受難の歴史が続いた。1956年に国の特別天然記念物の指定を受けるも、1971年5月、豊岡で保護された野生最後の1羽が死んで国内の野生のコウノトリが絶滅した。 カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。

カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。 に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。 どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。 ことし石川県内は選挙ラッシュだ。3月13日は県知事選と金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」、4月24日は参院石川選挙区の補欠選挙、5月22日は能登半島の先端で珠洲市長選が行われた。そしていよいよ国政選挙なのだが、参院選に対する有権者の関心度は高いだろうか、投票行動はどう動くのか。

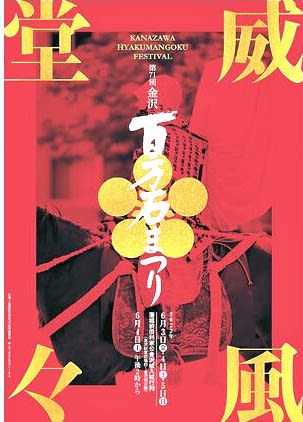

ことし石川県内は選挙ラッシュだ。3月13日は県知事選と金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」、4月24日は参院石川選挙区の補欠選挙、5月22日は能登半島の先端で珠洲市長選が行われた。そしていよいよ国政選挙なのだが、参院選に対する有権者の関心度は高いだろうか、投票行動はどう動くのか。 いまの時代、沿道ではスマートフォンを掲げて写真を撮る人が多く見られる。これはごく普通の光景だ。わざわざ沿道に来てパレードを見学に来た観衆とすれば、見せ場を撮るなというのは解せないだろう。ツイッターでも相当な数が上がっている。「2022年6月4日の3年ぶりに開催された #百万石まつり 印象に残ったのは撮影禁止とSNSの投稿禁止を高らかに叫ぶスタッフの声でした、とても残念な印象だけが残った。周りので見てる方も困惑してた」(7日付)など違和感の声だ。

いまの時代、沿道ではスマートフォンを掲げて写真を撮る人が多く見られる。これはごく普通の光景だ。わざわざ沿道に来てパレードを見学に来た観衆とすれば、見せ場を撮るなというのは解せないだろう。ツイッターでも相当な数が上がっている。「2022年6月4日の3年ぶりに開催された #百万石まつり 印象に残ったのは撮影禁止とSNSの投稿禁止を高らかに叫ぶスタッフの声でした、とても残念な印象だけが残った。周りので見てる方も困惑してた」(7日付)など違和感の声だ。 IAEA公式サイト(6日付)=写真・上=にグロッシ氏のコメントが掲載されている。以下(意訳)。

IAEA公式サイト(6日付)=写真・上=にグロッシ氏のコメントが掲載されている。以下(意訳)。 豊渓里では2006年10月9日に最初となる核実験が行われ、2017年9月3日までに6回行われている=写真・下=。長崎大学核兵器廃絶研究センター公式サイトによると、6回目のとき、北朝鮮は「ICBMに搭載可能な水爆実験に成功」と発表していた。核実験の地震規模としては最大でマグニチュード6.3(米国地質調査所)で、メガトン級の大規模な爆発威力だった可能性がある。今後北朝鮮がICBMに搭載可能なレベルにまで核弾頭を小型化させることは時間の問題である、と分析される。

豊渓里では2006年10月9日に最初となる核実験が行われ、2017年9月3日までに6回行われている=写真・下=。長崎大学核兵器廃絶研究センター公式サイトによると、6回目のとき、北朝鮮は「ICBMに搭載可能な水爆実験に成功」と発表していた。核実験の地震規模としては最大でマグニチュード6.3(米国地質調査所)で、メガトン級の大規模な爆発威力だった可能性がある。今後北朝鮮がICBMに搭載可能なレベルにまで核弾頭を小型化させることは時間の問題である、と分析される。 もともと、欧米諸国のウクライナ支援は防衛を条件としている。アメリカは最大70㌔離れた目標に命中できる精密誘導ロケット弾を発射するシステム(HIMARS)を供与する計画だが、ロシア国内を攻撃しないという保証をゼレンスキー大統領から得た後で提供する。ドイツもロシア軍の空爆から都市全体を守ることを可能にする防空システム「短距離空対空ミサイル」を提供する(同)。

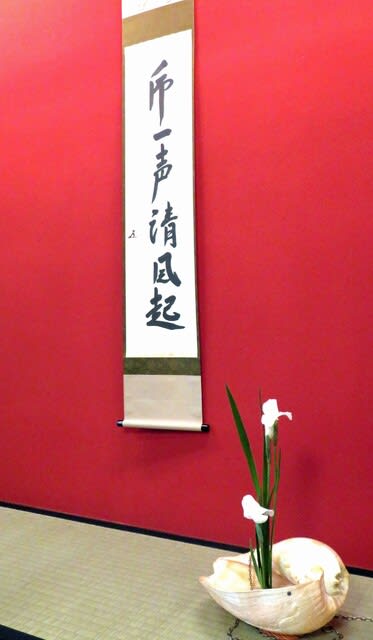

もともと、欧米諸国のウクライナ支援は防衛を条件としている。アメリカは最大70㌔離れた目標に命中できる精密誘導ロケット弾を発射するシステム(HIMARS)を供与する計画だが、ロシア国内を攻撃しないという保証をゼレンスキー大統領から得た後で提供する。ドイツもロシア軍の空爆から都市全体を守ることを可能にする防空システム「短距離空対空ミサイル」を提供する(同)。 茶席は2階の27畳の大広間。床の間に掛け軸「乕一声清風起(とらいっせい せいふうおこる)」が掛けられていた=写真=。虎の鳴き声で一陣の清風が吹いて山や海の景色が変わる例えのように、百万石祭りが行われることでコロナ禍で沈んでいる金沢に再びにぎわいが戻ることを期待するという思いが込められているそうだ。茶席の亭主の解説を聞きながら薄茶をいただく。

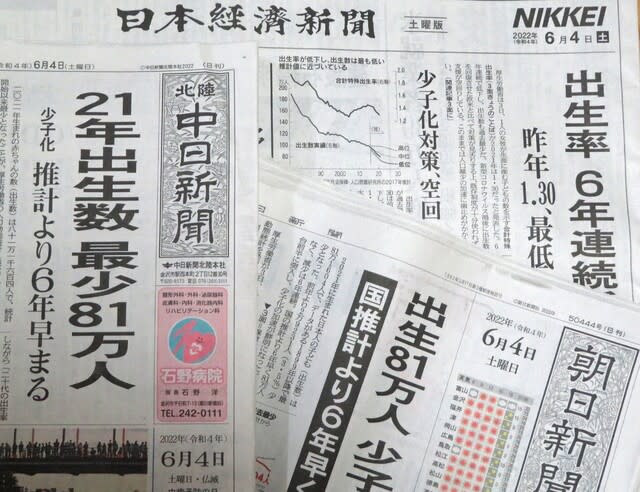

茶席は2階の27畳の大広間。床の間に掛け軸「乕一声清風起(とらいっせい せいふうおこる)」が掛けられていた=写真=。虎の鳴き声で一陣の清風が吹いて山や海の景色が変わる例えのように、百万石祭りが行われることでコロナ禍で沈んでいる金沢に再びにぎわいが戻ることを期待するという思いが込められているそうだ。茶席の亭主の解説を聞きながら薄茶をいただく。 国立社会保障・人口問題研究所が2017年7月に発表した「日本の将来推計人口」では2021年の「合計特殊出生率」が1.42、出生数は86万9千人(中位)と算出されていた(4日付・朝日新聞)。実際は出生率1.30、出生数81万1604人だったので、少子化がさらに進んだと言える。新型コロナウイルス下で結婚や妊娠を控える傾向にあったことも想像に難くない。が、このままでは人口減少の加速に歯止めがかからない。

国立社会保障・人口問題研究所が2017年7月に発表した「日本の将来推計人口」では2021年の「合計特殊出生率」が1.42、出生数は86万9千人(中位)と算出されていた(4日付・朝日新聞)。実際は出生率1.30、出生数81万1604人だったので、少子化がさらに進んだと言える。新型コロナウイルス下で結婚や妊娠を控える傾向にあったことも想像に難くない。が、このままでは人口減少の加速に歯止めがかからない。