★大漁を呼び込んだか、能登の「イカキング」

旬の話題を。日経新聞北陸版(24日付)で「スルメイカ 石川で大漁 金沢には連日1万箱超 卸値、前月比2割安」との見出しの記事が掲載された。記事を読んで、能登半島の尖端部分に位置する能登町で名物になっているスルメイカの巨大モニュメント「イカキング」(全長13㍍、全幅9㍍、高さ4㍍)=写真・上=を連想し、ひょっとして大漁を呼び込んだのかなどとたわいもなく思いを巡らせた。

記事によると、能登半島の輪島沖で6月中旬から大漁が始まった。石川県沖には全国のイカ釣り船が100隻近く集結していて、金沢港に隣接する総合市場では22日に1箱5㌔入りのイカの箱が1万2千箱が積み上がった。23日も1万3400箱、約70㌧が水揚げされて全国へ出荷された。日本最大の卸売市場である東京の豊洲市場では金沢からの入荷が大幅に増え、高騰していた卸値が前月比で2割ほど下がった。

記事によると、能登半島の輪島沖で6月中旬から大漁が始まった。石川県沖には全国のイカ釣り船が100隻近く集結していて、金沢港に隣接する総合市場では22日に1箱5㌔入りのイカの箱が1万2千箱が積み上がった。23日も1万3400箱、約70㌧が水揚げされて全国へ出荷された。日本最大の卸売市場である東京の豊洲市場では金沢からの入荷が大幅に増え、高騰していた卸値が前月比で2割ほど下がった。

では、金沢の庶民の台所、近江町市場ではどうなのか。きょう午前9時過ぎに市場に出かけた。鮮魚が並ぶ店を何店かめぐると、「刺身用 特大」の値札がある1皿が5匹で1000円=写真・下=、それよりやや小ぶりだが、1皿が3匹で500円だった。大きさにもよるが、1匹150円から200円ほどが相場だろうか。店の女性店員にさりげなく聞いた。「こんなに大きいの5匹で千円とは安いですね」と。すると、「スルメイカは先月まで不漁が続いていてね、でも、ようやくイカの季節になったね。安いよ。もっちりしたスルメイカどうです」と笑顔で。

では、なぜ急に漁獲高が増えたのか。石川県水産総合センター公式サイトの「漁海況情報」によると、スルメイカ漁が始まった5月1日から6月10日までの県内水揚量は270㌧で、前年(419㌧)および過去5年平均(998㌧)を下回った。しかし、5月から7月の漁況見通しでは、5月中旬の50㍍深水温は前年より低くなって漁獲は減るものの、それ以降は海水温が上昇し、漁獲は増えると予想している。小型イカ釣り船による水揚量は3040㌧と見積もられ、前年(1343㌧)および過去5年平均(2431㌧)を上回ると予想されている。これまで、石川県沖のスルメイカは5月から6月中旬が漁期だったが、水温の環境変化で漁期が1ヵ月遅れでやってきたようだ。

では、なぜ急に漁獲高が増えたのか。石川県水産総合センター公式サイトの「漁海況情報」によると、スルメイカ漁が始まった5月1日から6月10日までの県内水揚量は270㌧で、前年(419㌧)および過去5年平均(998㌧)を下回った。しかし、5月から7月の漁況見通しでは、5月中旬の50㍍深水温は前年より低くなって漁獲は減るものの、それ以降は海水温が上昇し、漁獲は増えると予想している。小型イカ釣り船による水揚量は3040㌧と見積もられ、前年(1343㌧)および過去5年平均(2431㌧)を上回ると予想されている。これまで、石川県沖のスルメイカは5月から6月中旬が漁期だったが、水温の環境変化で漁期が1ヵ月遅れでやってきたようだ。

冒頭のイカキングは、能登町の九十九湾にある小木漁港が全国で屈指のイカ類の水揚げを誇ることから、町では特産イカの知名度向上にと、去年4月に設置した。新型コロナウイルスの収束後の観光誘客を狙ったものだが、制作費3000万円のうち、2500万円がコロナウイルス感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だったことから、「これがコロナ対策か」と議論を呼んだ。

スルメイカは刺し身や焼き物、煮物など料理メニューが豊富。中でも、能登の郷土料理でもある「ごろ焼き」(肝焼き)は絶品かもしれない。この物価高の折、日経新聞が北陸版トップで取り上げたように、水産資源の大漁は注目されるニュースではある。

⇒25日(土)午後・金沢の天気 はれ

町役場ではカメラを設置して定点観測を行っているものの、ひな鳥の保護の観点から具体的な場所については問い合わせがあっても教えていないと記事で記されていた。そこで、巣の場所を見たことがある現地の人を探し出すことにした。

町役場ではカメラを設置して定点観測を行っているものの、ひな鳥の保護の観点から具体的な場所については問い合わせがあっても教えていないと記事で記されていた。そこで、巣の場所を見たことがある現地の人を探し出すことにした。 参院選挙がきのう公示され、7月10日の投開票に向けて18日間の選挙戦の火ぶたを切った。その争点はどこにあるのか。先述した物価高への対策は選挙の論点になるだろう。ロシアによるウクライナへの侵攻で小麦だけでなく、ガソリンなど燃料の価格上昇が全体の物価を押し上げている。価格高とどう向き合うのか。それぞれの候補者は具体策を述べてほしい。

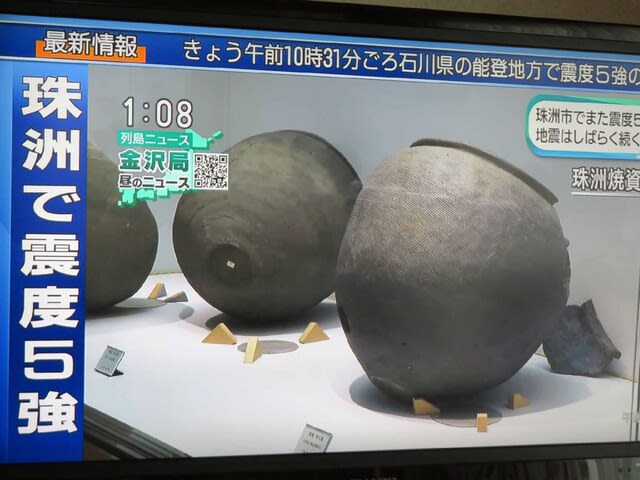

参院選挙がきのう公示され、7月10日の投開票に向けて18日間の選挙戦の火ぶたを切った。その争点はどこにあるのか。先述した物価高への対策は選挙の論点になるだろう。ロシアによるウクライナへの侵攻で小麦だけでなく、ガソリンなど燃料の価格上昇が全体の物価を押し上げている。価格高とどう向き合うのか。それぞれの候補者は具体策を述べてほしい。 珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。

珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。 珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。

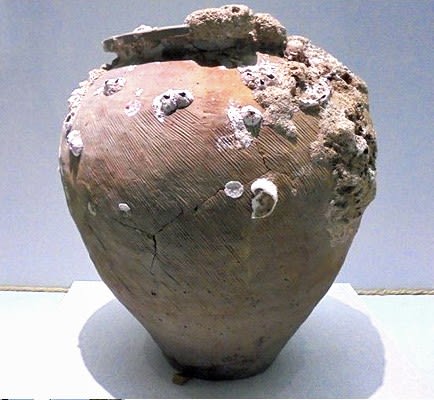

珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。 っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。

っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。 見附島周辺は海水浴場にもなっていて、これまで何度も行ったことがある。高さ28㍍、周囲400㍍の島で、軍艦がこちらに向かってくるかのようなスケール観があるので、「軍艦島」とも呼ばれている。珠洲市は珪藻土の産地で、見附島も珪藻土からなる島で長年の風化や浸食でいまのようなカタチになったとされる。

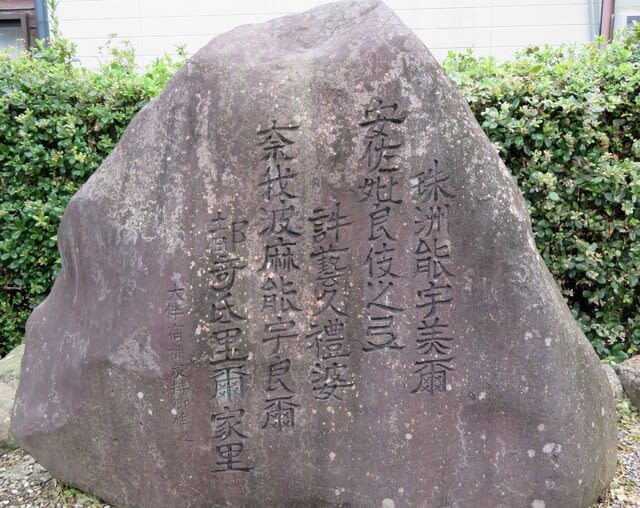

見附島周辺は海水浴場にもなっていて、これまで何度も行ったことがある。高さ28㍍、周囲400㍍の島で、軍艦がこちらに向かってくるかのようなスケール観があるので、「軍艦島」とも呼ばれている。珠洲市は珪藻土の産地で、見附島も珪藻土からなる島で長年の風化や浸食でいまのようなカタチになったとされる。 能登を巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。ルートからすれば、船に乗ってしばらくすると見附島の横を通って航行していたはずだ。しかし、見附島を詠んだ歌はない。

能登を巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。ルートからすれば、船に乗ってしばらくすると見附島の横を通って航行していたはずだ。しかし、見附島を詠んだ歌はない。 能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている)

能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている) 震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。

震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。 り、パンの業界もあればいろんな業界の方もいらっしゃいますから、そういう方の立場を考えると、こういう厳しいときに、改めて、私どもで、いろいろと、米を、というのは、やっぱり控えなければいけないかなと私は思いますけど」と答えている(農水省公式サイト)。実に煮え切らない返答だった。

り、パンの業界もあればいろんな業界の方もいらっしゃいますから、そういう方の立場を考えると、こういう厳しいときに、改めて、私どもで、いろいろと、米を、というのは、やっぱり控えなければいけないかなと私は思いますけど」と答えている(農水省公式サイト)。実に煮え切らない返答だった。 今回の訪問は、EUがウクライナにEU候補の地位を与えるかどうかについて勧告を行う1日前に行われた。その後、今月23日と24日のEU27ヵ国の首脳会議で加盟について議論する。さらに、G7サミットとNATO首脳会議など国際会議が立て続けに開かれる。EUを主導する3ヵ国の首脳がそろってウクライナを訪問することで、EUとして結束して支援する姿勢を示す狙いがあったのだろう。現場を見て交渉するリアルな外交だ。

今回の訪問は、EUがウクライナにEU候補の地位を与えるかどうかについて勧告を行う1日前に行われた。その後、今月23日と24日のEU27ヵ国の首脳会議で加盟について議論する。さらに、G7サミットとNATO首脳会議など国際会議が立て続けに開かれる。EUを主導する3ヵ国の首脳がそろってウクライナを訪問することで、EUとして結束して支援する姿勢を示す狙いがあったのだろう。現場を見て交渉するリアルな外交だ。 もう一つ、少子化対策として「こども家庭庁」の設置法が成立し、300人規模の準備室を立ち上げる方針を示した。そして、出産費用を助成するため、現在は原則42万円が支給される「出産育児一時金」を「私の判断で大幅に増額する」と述べた。これは聞こえはよいが、現状の42万円はほとんどは「出産一時金」であり、病院に吸い取られている。岸田氏が増額した分は病院に「献上」することになりはしないか。むしろ、「出産」は保険適応、「育児」は幼稚園・保育園の経費無償化などと分けて支援した方が説得力がある。そのためのこども家庭庁ではないだろうか。

もう一つ、少子化対策として「こども家庭庁」の設置法が成立し、300人規模の準備室を立ち上げる方針を示した。そして、出産費用を助成するため、現在は原則42万円が支給される「出産育児一時金」を「私の判断で大幅に増額する」と述べた。これは聞こえはよいが、現状の42万円はほとんどは「出産一時金」であり、病院に吸い取られている。岸田氏が増額した分は病院に「献上」することになりはしないか。むしろ、「出産」は保険適応、「育児」は幼稚園・保育園の経費無償化などと分けて支援した方が説得力がある。そのためのこども家庭庁ではないだろうか。 入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。

入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。 「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」

「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」