★夏の夜のキリコ祭り、ここに能登ある

きょうから金沢市内の学生たちと能登をめぐるツアーに出かけた。題して「能登を学ぶスタディ・ツアー2022」。一日目は歴史と伝統的な祭り、アート作品など多様な能登の側面が学びのテーマだった。

最初に訪れたのは国史跡「雨の宮古墳群 」(中能登町)=写真・上=。文化財の学芸員から解説を聞いた 。北陸地方最大級の前方後方墳と前方後円墳が隣接する。4 世紀から5世紀(弥生後期)の古墳で、眉丈山の山頂にある。邑知(おうち)地溝帯と呼ばれる穀倉 地帯を見渡す位置に古墳はある。能登の王は自ら開拓した穀倉地を死後も見守りたいという思いで山頂にピラミッドを築いたはなかったか。

地帯を見渡す位置に古墳はある。能登の王は自ら開拓した穀倉地を死後も見守りたいという思いで山頂にピラミッドを築いたはなかったか。

この地域は能登における稲作文化の発祥の地でもある。1987年、雨の宮古墳近くにある「杉谷チャノバ タケ遺跡」の竪穴式住居跡から、黒く炭化したおにぎりが発掘された。化石は約2000年前の弥生時代のものと推定され、日本最古のおにぎりと話題になった。稲作とともに仏教などの文化ももたらされ、奈良時代の718年に「能登国」が置かれることになる。雨の宮古墳群はそうした能登の歴史を刻むルーツの一つでもある。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。

芸術作家・山本基氏の作品『記憶への回廊』は旧・保育所の建物にある。真っ青に塗装された壁、廊下、天井にドローイング(線画)が描かれる。奥の遊戯場には塩という素材を用いた立体アートが据えられている=写真・中=。かつて、園児たちの声が響き、にぎわったこの場所は地域の人々の幼い時の記憶を呼び起こす。金沢美術工芸大学の教員・学生60人余りで市内の広々とした旧家の屋敷を借りて、作品を展示している。客間に能登産材の「アテ」(能登ヒバ)を持 ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。

ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。

夜は「輪島大祭」を見学に行った。市内の重蔵神社の境内ではキリコが4本立てられ=写真・下=、太鼓や鐘の音が町なかに響き渡っていた。新型コロナウイルスの感染拡大で今年は3年ぶりの開催。ただ、コロナ禍は続いているので、本来ならば20本のキリコが巡行するが、4本に簡略化された。それでも、子どもたちの威勢の良い太鼓打ちに学生たちは圧倒されていた。夏の夜のキリコ祭り。ここに能登ある。

⇒23日(火)夜・金沢の天気 くもり

ただ、植えた覚えはないので、おそらく種子が風に乗って、庭に落ちて育ったのだろう。旧盆が過ぎたこの時節は花の少ない季節で、茶花として重宝している。ただ、立場が異なればタカサゴユリは外敵、目の敵だ。国立研究開発法人「国立環境研究所」のホームページには「侵入生物データベース」の中で記載されている。侵入生物、まるでエイリアンのようなイメージだ。外来種だからと言って、すべて駆除すべきなのか、どうか。

ただ、植えた覚えはないので、おそらく種子が風に乗って、庭に落ちて育ったのだろう。旧盆が過ぎたこの時節は花の少ない季節で、茶花として重宝している。ただ、立場が異なればタカサゴユリは外敵、目の敵だ。国立研究開発法人「国立環境研究所」のホームページには「侵入生物データベース」の中で記載されている。侵入生物、まるでエイリアンのようなイメージだ。外来種だからと言って、すべて駆除すべきなのか、どうか。 能登半島をめぐる海の特徴として3つある。能登半島は海に突き出ているため、対馬海流の影響を受ける。塩分濃度が高く、時速4㌔の水流、そして暖海性の海洋生物が海流に乗って北上してくる。富山湾は岸から近い距離で一気に深くなり、1200㍍の水深となる。この「海底の谷」が海洋生物のかっこうの住処(すみか)となる。海そうが生い茂る場所を「藻場」と呼ぶが、能登半島は日本最大級の藻場の分布域でもある。この藻場によって、水質の浄化や生物多様性の維持、海岸線が保全される。

能登半島をめぐる海の特徴として3つある。能登半島は海に突き出ているため、対馬海流の影響を受ける。塩分濃度が高く、時速4㌔の水流、そして暖海性の海洋生物が海流に乗って北上してくる。富山湾は岸から近い距離で一気に深くなり、1200㍍の水深となる。この「海底の谷」が海洋生物のかっこうの住処(すみか)となる。海そうが生い茂る場所を「藻場」と呼ぶが、能登半島は日本最大級の藻場の分布域でもある。この藻場によって、水質の浄化や生物多様性の維持、海岸線が保全される。 直近で、2020年10月に故・中曽根元総理の「内閣・自民党合同葬」が都内のホテル「グランドプリンスホテル新高輪」で営まれた=写真、総理官邸公式サイトより=。報道によると、経費は9643万円の公費を含む1億9300万円だった。ホテルと日本武道館では広さがケタ違いだろうから、国葬では設営費にしても相当なものになるだろう。

直近で、2020年10月に故・中曽根元総理の「内閣・自民党合同葬」が都内のホテル「グランドプリンスホテル新高輪」で営まれた=写真、総理官邸公式サイトより=。報道によると、経費は9643万円の公費を含む1億9300万円だった。ホテルと日本武道館では広さがケタ違いだろうから、国葬では設営費にしても相当なものになるだろう。 電通の元専務の高橋容疑者は東京オリ・パラそのものを誘致するロビイストだった。ロイター通信Web版(2020年3月31日付)は、ロイター通信が五輪招致をめぐり高橋容疑者が招致委員会から820万㌦(8億9000万円)の資金を受け、IOC委員にロビー活動を行っていたと報じている。ロビー活動については、国際的にも問題が指摘されている。この疑惑では、フランス司法当局の捜査対象となったJOCの当時の竹田恒和会長が2019年6月に退任している。推測だが、東京地検はフランス司法当局から竹田元会長や高橋容疑者の動向について相当量の情報を得ているはずだ。次は誰か。

電通の元専務の高橋容疑者は東京オリ・パラそのものを誘致するロビイストだった。ロイター通信Web版(2020年3月31日付)は、ロイター通信が五輪招致をめぐり高橋容疑者が招致委員会から820万㌦(8億9000万円)の資金を受け、IOC委員にロビー活動を行っていたと報じている。ロビー活動については、国際的にも問題が指摘されている。この疑惑では、フランス司法当局の捜査対象となったJOCの当時の竹田恒和会長が2019年6月に退任している。推測だが、東京地検はフランス司法当局から竹田元会長や高橋容疑者の動向について相当量の情報を得ているはずだ。次は誰か。 auスマホに「通信障害に関するご返金のお知らせ」というKDDIからのメッセージが入っていた。「7月2日(土)午前1時35分より長時間にわたり、弊社の通信サービスをご利用のお客さまには多大なご不便とご迷惑をお掛けしました」「お客さまは以下のご返金の対象となります。お詫び返金:200円(税抜)※9月以降のご請求において減算いたします。お受け取りのお手続きは不要です」などと。復旧までに4日もかかり、「お詫び返金」という名目ならば、せめて1000円くらい戻してほしい。200円は単なる「返金」で、それに「お詫び」の文字を乗せるとは厚かましい。

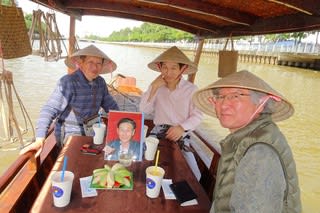

auスマホに「通信障害に関するご返金のお知らせ」というKDDIからのメッセージが入っていた。「7月2日(土)午前1時35分より長時間にわたり、弊社の通信サービスをご利用のお客さまには多大なご不便とご迷惑をお掛けしました」「お客さまは以下のご返金の対象となります。お詫び返金:200円(税抜)※9月以降のご請求において減算いたします。お受け取りのお手続きは不要です」などと。復旧までに4日もかかり、「お詫び返金」という名目ならば、せめて1000円くらい戻してほしい。200円は単なる「返金」で、それに「お詫び」の文字を乗せるとは厚かましい。 サイゴンのラジオ局に向かった。敗戦で父たちの捕虜収容所があった場所がかつての「無線台敷地」、現在のラジオ局の周辺だった。父たちは周囲で畑をつくり、近くの川で魚を釣りながら、戦闘のない日常を楽しんでいたと話していた。ラジオ局の近くを流れるのはティ・ゲー川。生前父から見せてもらった捕虜生活の写真が数枚あり、その一枚がこの川で魚釣りをしている写真だった。兄弟でこの川の遊覧船に乗った=写真=。川面を走る風が頬をなでるようにして流れ、捕虜生活の様子を偲ぶことができた。

サイゴンのラジオ局に向かった。敗戦で父たちの捕虜収容所があった場所がかつての「無線台敷地」、現在のラジオ局の周辺だった。父たちは周囲で畑をつくり、近くの川で魚を釣りながら、戦闘のない日常を楽しんでいたと話していた。ラジオ局の近くを流れるのはティ・ゲー川。生前父から見せてもらった捕虜生活の写真が数枚あり、その一枚がこの川で魚釣りをしている写真だった。兄弟でこの川の遊覧船に乗った=写真=。川面を走る風が頬をなでるようにして流れ、捕虜生活の様子を偲ぶことができた。 この記事を読んで、日本では中学の理科で地動説を習うのが、ロシアではこうした宇宙を学ぶ理科教育はないのかと不思議に感じた。何しろ、ロシアはアメリカと組んで国際宇宙ステーション(ISS)を建設するなど、「宇宙大国」のイメージがある。その国の3人に1人が天動説を信じている、とは。

この記事を読んで、日本では中学の理科で地動説を習うのが、ロシアではこうした宇宙を学ぶ理科教育はないのかと不思議に感じた。何しろ、ロシアはアメリカと組んで国際宇宙ステーション(ISS)を建設するなど、「宇宙大国」のイメージがある。その国の3人に1人が天動説を信じている、とは。 読売の世論調査で、萩生田光一経産大臣が党政調会長に起用されたことについて、「評価しない」が40%で、「評価する」32%を上回っている。萩生田氏はこれまで統一教会主催のイベントに来賓としてあいさつ、関連団体に会費を支払うなどの濃厚な接触が取り沙汰されていた。岸田総理が統一教会と自民の関係を見直しを「徹底する」と発言したものの、この矛盾に有権者は憤っている。それが数字に現れた。

読売の世論調査で、萩生田光一経産大臣が党政調会長に起用されたことについて、「評価しない」が40%で、「評価する」32%を上回っている。萩生田氏はこれまで統一教会主催のイベントに来賓としてあいさつ、関連団体に会費を支払うなどの濃厚な接触が取り沙汰されていた。岸田総理が統一教会と自民の関係を見直しを「徹底する」と発言したものの、この矛盾に有権者は憤っている。それが数字に現れた。 各紙の扱いを比べてみる。ほとんどの紙面が一面トップで改造内閣を取り上げている。「有事に対応 政策断行」(読売新聞)、「首相、守りの内閣改造」(朝日新聞)、「岸田首相『政策断行』」(毎日新聞)、「首相『防衛力強化が最重要』」(日経新聞)など。見出しに各社のポリシーが浮かぶ。ただ、正直言って、トップではあるものの、政治ものなので仕方なく優先的に据えたという印象を受ける。読売は大谷翔平の快挙を一面で準トップ、ほかスポーツ面、そして社会面でも大々的に取り上げている。改造内閣と日がずれていれば、おそらく紙面は大谷翔平一色だったかもしれない。

各紙の扱いを比べてみる。ほとんどの紙面が一面トップで改造内閣を取り上げている。「有事に対応 政策断行」(読売新聞)、「首相、守りの内閣改造」(朝日新聞)、「岸田首相『政策断行』」(毎日新聞)、「首相『防衛力強化が最重要』」(日経新聞)など。見出しに各社のポリシーが浮かぶ。ただ、正直言って、トップではあるものの、政治ものなので仕方なく優先的に据えたという印象を受ける。読売は大谷翔平の快挙を一面で準トップ、ほかスポーツ面、そして社会面でも大々的に取り上げている。改造内閣と日がずれていれば、おそらく紙面は大谷翔平一色だったかもしれない。