★反社団体とどう向き合う 煮え切らない知事発言

「弊社として問題意識を持っているのは、政治と宗教の問題ではなくて、富山市とか高岡市とかいろんな自治体のトップが、関係を絶つと明言されている中で、新田知事が踏み込んだ表現をされないというのは、県民に対して、疑念や不安を生じるのではないかということを申し上げています」(2日付・チューリップテレビニュースWeb版)。

安倍元総理の射殺事件でクローズアップされている世界平和統一家庭連合(旧「統一教会」)による政治家と関係や霊感商法、献金強制の問題などが連日報道されている。中でも、北陸では富山県の新田知事が統一教会との関係について、煮え切らない発言を繰り返しているのを地元テレビ局「チューリップテレビ」の記者が問いただしているのが、冒頭の発言だ(2日の知事定例会見)。

安倍元総理の射殺事件でクローズアップされている世界平和統一家庭連合(旧「統一教会」)による政治家と関係や霊感商法、献金強制の問題などが連日報道されている。中でも、北陸では富山県の新田知事が統一教会との関係について、煮え切らない発言を繰り返しているのを地元テレビ局「チューリップテレビ」の記者が問いただしているのが、冒頭の発言だ(2日の知事定例会見)。

知事は会見でこう述べている。「関係を断ち切るとまで言えとおっしゃるということは、私はその宗教団体への圧迫にあたるというふうに思っていますし、ということはそれを信じておられる方々をやっぱり断ち切るということにつながるんじゃないかと理解をして、私はこの立場でそういう発言はできませんと言っていることです」(同)。

霊感商法や献金強要によって巨額な金が集められ、1987年から2021年に全国霊感商法対策弁護士連絡会に寄せられた被害件数は約3万4500件、被害金額は計約1237億円に上る。すさまじい被害があるにもかかわらず、統一教会に配慮するコメントが出たことに、有権者は憤っているに違いない。「何が問題か、僕はよく分からない」という発言(7月29日・福田達夫議員)と似ている。

フランスの法律「反セクト法」は、人権侵害が疑われる活動を行う団体が繰り返し犯罪を犯した場合、団体に一定の活動制限や処罰を与える。信仰の自由を逆手に取って、被害を拡大させてきた反社会的な宗教団体と自民党はどう向き合うのか。反セクト法のような明確な法がない限り、このままズルズルと再び癒着が始まるに違いない。

(※写真は、富山県の新田知事の2日の定例会見=県庁公式サイト「知事室へようこそ」より)

⇒3日(土)夜・金沢の天気 はれ

きょう午後、金沢の近江町市場をのぞいた。鮮魚店売り場では、水揚げされたばかりのカレイやハタハタ、子持ちの甘エビ、メギスなどが並び、多くの客が買い求めていた。ただ、見た目だが、例年より並んでいる量が少ない=写真・上=。

きょう午後、金沢の近江町市場をのぞいた。鮮魚店売り場では、水揚げされたばかりのカレイやハタハタ、子持ちの甘エビ、メギスなどが並び、多くの客が買い求めていた。ただ、見た目だが、例年より並んでいる量が少ない=写真・上=。 9月は実りの秋でもある。別の店をのぞくと、「加賀しずく」というナシが並んでいた。「お一人様2個まで」と強気の表示が出ている=写真・下=。よく見ると、1個980円の値段がついていた。

9月は実りの秋でもある。別の店をのぞくと、「加賀しずく」というナシが並んでいた。「お一人様2個まで」と強気の表示が出ている=写真・下=。よく見ると、1個980円の値段がついていた。 この汚職事件では、大会組織委員会の高橋治之元理事が大会スポンサー契約をめぐり、受託収賄容疑で逮捕されている(先月17日)。AOKIホールディングスの青木前会長ほか、副会長、専務が贈賄容疑で逮捕されている。高橋容疑者はAOKI側にスポンサー選定などで便宜を図ることの見返りに、5100万円の賄賂を受け取ったとされる。森氏の関与に東京地検特捜部はどう動くのか。

この汚職事件では、大会組織委員会の高橋治之元理事が大会スポンサー契約をめぐり、受託収賄容疑で逮捕されている(先月17日)。AOKIホールディングスの青木前会長ほか、副会長、専務が贈賄容疑で逮捕されている。高橋容疑者はAOKI側にスポンサー選定などで便宜を図ることの見返りに、5100万円の賄賂を受け取ったとされる。森氏の関与に東京地検特捜部はどう動くのか。 記事では「町の広報担当者は、このモニュメントは観光名所となり、能登のイカを宣伝する長期戦略の一部となるだろうと話している」と日本のメディアに語ったコメントを記載している。 おそらく、担当したBBC記者は現地を訪れて取材したのではなく、提携している日本のメディアの記事を引用し、ユー・チューブ動画を使ってニュースを構成したのだろう。

記事では「町の広報担当者は、このモニュメントは観光名所となり、能登のイカを宣伝する長期戦略の一部となるだろうと話している」と日本のメディアに語ったコメントを記載している。 おそらく、担当したBBC記者は現地を訪れて取材したのではなく、提携している日本のメディアの記事を引用し、ユー・チューブ動画を使ってニュースを構成したのだろう。 一方で物議も醸した。制作費2700万円のうち、2500万円が新型コロナウイルスの感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だった。町役場には「コロナ対策に使うべき交付金ではないか。なぜモニュメントをつくるのか」と疑問の声が寄せられた。町役場では、臨時交付金には「地域の魅力磨き上げ事業」という項目があり、それに該当すると説明を重ねてきた。

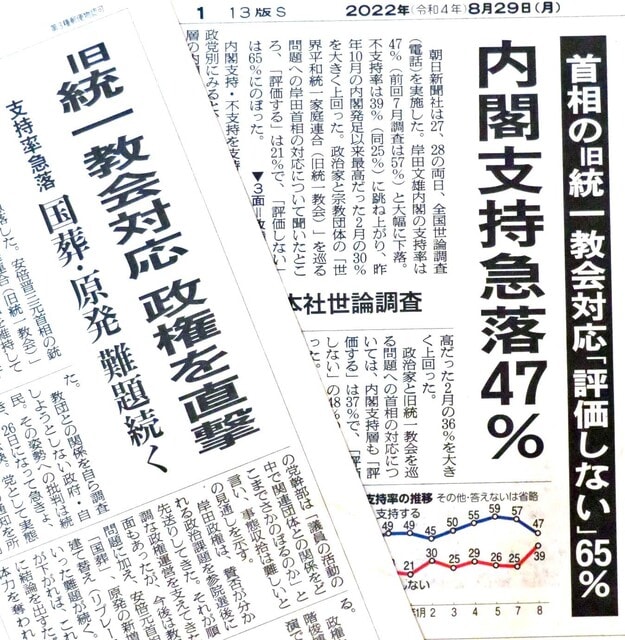

一方で物議も醸した。制作費2700万円のうち、2500万円が新型コロナウイルスの感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だった。町役場には「コロナ対策に使うべき交付金ではないか。なぜモニュメントをつくるのか」と疑問の声が寄せられた。町役場では、臨時交付金には「地域の魅力磨き上げ事業」という項目があり、それに該当すると説明を重ねてきた。 安倍元総理の射殺事件でクローズアップされている世界平和統一家庭連合(旧「統一教会」)による政治家と関係や霊感商法、献金強制の問題などが連日報道されている。政治家と統一教会をめぐる問題について、岸田総理の対応を評価するかとの問いでは、「評価しない」が65%、「評価する」が21%となっている。関連して、安倍元総理の「国葬」については、「反対」50%が「賛成」41%を上回っている。

安倍元総理の射殺事件でクローズアップされている世界平和統一家庭連合(旧「統一教会」)による政治家と関係や霊感商法、献金強制の問題などが連日報道されている。政治家と統一教会をめぐる問題について、岸田総理の対応を評価するかとの問いでは、「評価しない」が65%、「評価する」が21%となっている。関連して、安倍元総理の「国葬」については、「反対」50%が「賛成」41%を上回っている。 政府は6000人規模の参列者を想定しているが、2020年10月に都内のホテルで営まれた故・中曽根元総理の内閣・自民党合同葬は1400人だったので4倍を上回る規模だ。さらに、参列する外交団は1000人を想定しているので、海外からの要人警備にも相当な費用がかかるだろう。

政府は6000人規模の参列者を想定しているが、2020年10月に都内のホテルで営まれた故・中曽根元総理の内閣・自民党合同葬は1400人だったので4倍を上回る規模だ。さらに、参列する外交団は1000人を想定しているので、海外からの要人警備にも相当な費用がかかるだろう。 とによって、むしろ統一教会に利用されてしまう懸念がある。国葬を行うような大政治家とわれわれは関係を持っていた」と教団のPRに使われる可能性を指摘していた。

とによって、むしろ統一教会に利用されてしまう懸念がある。国葬を行うような大政治家とわれわれは関係を持っていた」と教団のPRに使われる可能性を指摘していた。 一青窈のヒット曲に『ハナミズキ』という曲がある。そして同町には花見月(はなみづき)という地名の田園地帯が広がる。「づ」と「ズ」の違いはあるものの、発音は同じなので、『ハナミズキ』は母親の故郷にちなんだ曲なのかとも連想した。この件を町役場のスタッフに問い合わせたことがある。すると、「その話はこの地を訪れた人からよく尋ねられるのですが、以前ご本人に確認したところ、偶然ですという回答で、花見月を想定した曲ではないとのことでした」との返事だった。町内を走るJR七尾線の金丸駅や能登部駅、良川駅、能登二宮駅などでは、列車の接近を告げるメロディとして、この曲が流れる。

一青窈のヒット曲に『ハナミズキ』という曲がある。そして同町には花見月(はなみづき)という地名の田園地帯が広がる。「づ」と「ズ」の違いはあるものの、発音は同じなので、『ハナミズキ』は母親の故郷にちなんだ曲なのかとも連想した。この件を町役場のスタッフに問い合わせたことがある。すると、「その話はこの地を訪れた人からよく尋ねられるのですが、以前ご本人に確認したところ、偶然ですという回答で、花見月を想定した曲ではないとのことでした」との返事だった。町内を走るJR七尾線の金丸駅や能登部駅、良川駅、能登二宮駅などでは、列車の接近を告げるメロディとして、この曲が流れる。 白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。

白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。 次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。

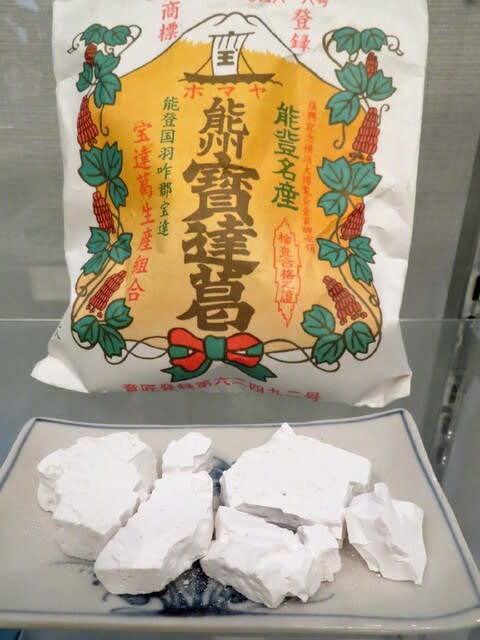

次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。 して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。

して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。