☆豆を投げつけたい「ミサイルの鬼」「偽旗の鬼」

きょう2月3日は「節分」。季節を分けるとの意味があり、あす4日の「立春」の前触れだと小さいころに教わった。伝統行事として、冬をしのぎ暖かな春の訪れを前に、邪気を払う「節分豆まき」が行われる。「鬼は外、福は内」と。

「鬼は外」と叫びたいのは、頻繁に日本海に向けて弾道ミサイルを発射する北朝鮮だ。新年早々のことし元日にも弾道ミサイルを発射し、朝鮮半島東側の日本のEEZ外に落下させている。去年は37回、計70発を日本海に向け発射。2017年3月6日に能登半島の輪島市の北200㌔、去年11月18日に北海道・渡島大島の西約200㌔のEEZ内に着弾させている。朝鮮労働党機関紙「労働新聞」(ことし1月1日付・Web版)によると、党中央委員会総会で、金正恩総書記は演説し、戦術核兵器を大量生産する必要性を述べ、「核弾頭の保有量を幾何級数的に増やす」と方針を示している。

ロシアのプーチン大統領がウクライナのゼレンスキー政権を「ネオナチ」と称して偽旗を掲げて去年2月24日に侵攻を始めてまもなく1年になる。その後の4月4日、ロシアのセルゲイ・ミロノフ下院副議長がロシアのオンラインメディアで「どんな国でも、隣国に対して権利を主張することはできる」「多くの専門家によると、ロシアは北海道に対してあらゆる権利を持っている」と述べた。同じ4月20日、ロシアは北部アルハンゲリスク州にあるプレセツク宇宙基地の発射場から新型のICBM「サルマト」を発射し、およそ5700㌔東のカムチャツカ半島にあるクーラ試験場の目標に命中させている。プーチン大統領が「北海道の権利の奪還」という偽旗を掲げて動き、プレセツク宇宙基地の発射場に再びICBMを構え、日本に向けた場合、反撃能力は可能なのだろうか。

ロシアのプーチン大統領がウクライナのゼレンスキー政権を「ネオナチ」と称して偽旗を掲げて去年2月24日に侵攻を始めてまもなく1年になる。その後の4月4日、ロシアのセルゲイ・ミロノフ下院副議長がロシアのオンラインメディアで「どんな国でも、隣国に対して権利を主張することはできる」「多くの専門家によると、ロシアは北海道に対してあらゆる権利を持っている」と述べた。同じ4月20日、ロシアは北部アルハンゲリスク州にあるプレセツク宇宙基地の発射場から新型のICBM「サルマト」を発射し、およそ5700㌔東のカムチャツカ半島にあるクーラ試験場の目標に命中させている。プーチン大統領が「北海道の権利の奪還」という偽旗を掲げて動き、プレセツク宇宙基地の発射場に再びICBMを構え、日本に向けた場合、反撃能力は可能なのだろうか。

豆を投げてみたい「鬼」がいる。ドイツやオーストリアなどヨーロッパの一部の地域で伝承されている、「クランプス(Krampus)」。頭に角が生え、毛むくじゃらの姿は荒々しい山羊と悪魔を組み合わせたとされ、日本の伝承行事「ナマハゲ」や「アマメハギ」の鬼面より迫力と威圧感がある。家庭を回って、親の言うことを聞かない悪い子に警告して罰を与えると信じられている。欧州の子どもたちに豆を持たせて、「鬼は外」とクランプスに投げつけてはどうか。(※写真は、ドイツ・ミュヘン市の公式ホームページ「Krampus Run around the Munich Christmas Market」より)

⇒3日(金)午後・金沢の天気 くもり

が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。

が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。 新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。

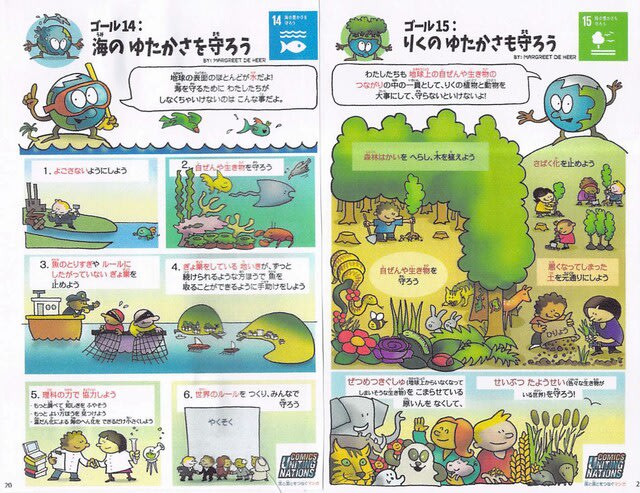

新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。 育だった。市内の9つの全小学校は「生き物観察会」を実施しており、児童たちは里山里海の生物多様性を実地で学んでいる。そのサポートをSDGsラボに加わっている自然生態学の研究者や環境系NPO、地域住民らが学校の教員とプログラムを組んで行っている。

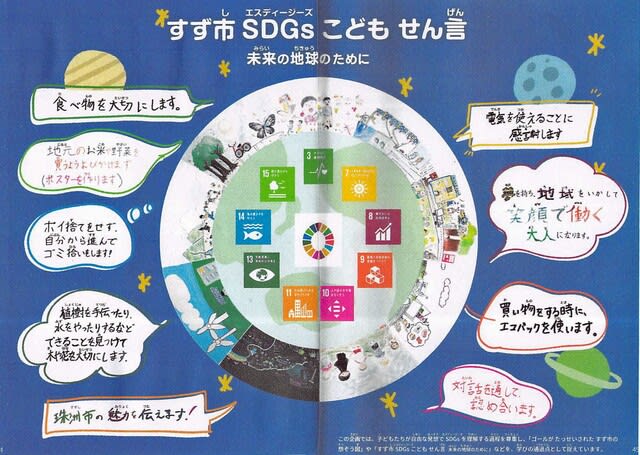

育だった。市内の9つの全小学校は「生き物観察会」を実施しており、児童たちは里山里海の生物多様性を実地で学んでいる。そのサポートをSDGsラボに加わっている自然生態学の研究者や環境系NPO、地域住民らが学校の教員とプログラムを組んで行っている。 さらにテキスト『みんなの未来のためにできること』に特徴的なのは、市内9つの小学校がそれぞれに「すず市 SDGs こども せん言」=写真・下=を掲げていることだ。ある小学校のテーマはゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーン」で、児童たちの「せん言」は「電気のムダ使いをしないようにします」「電気を使えることに感謝します」「電気を生み出す自然を大切にします」を掲げ、「テレビを見ない時はときは消す」などと具体的なアクションを記している。

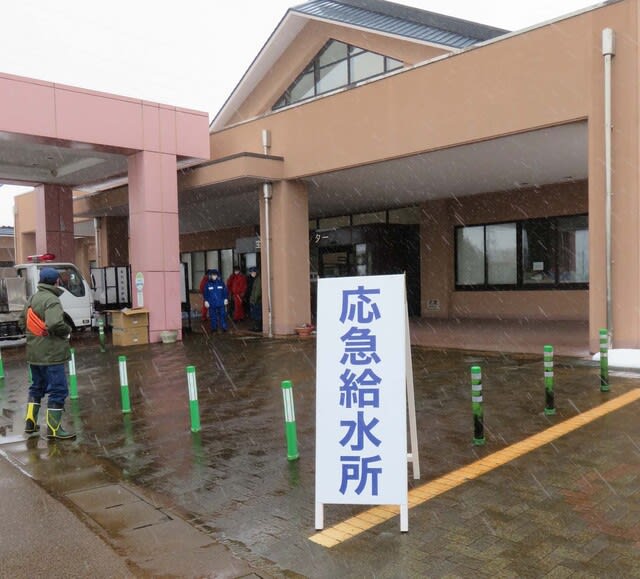

さらにテキスト『みんなの未来のためにできること』に特徴的なのは、市内9つの小学校がそれぞれに「すず市 SDGs こども せん言」=写真・下=を掲げていることだ。ある小学校のテーマはゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーン」で、児童たちの「せん言」は「電気のムダ使いをしないようにします」「電気を使えることに感謝します」「電気を生み出す自然を大切にします」を掲げ、「テレビを見ない時はときは消す」などと具体的なアクションを記している。 きょう所用で、220世帯で断水が続く宝達志水町に立ち寄った。同町では空き家320戸について調査しているが、これまでに10数ヵ所で漏水が見つかり、水道の元栓を雪中で探して閉めるなどを措置を行っている。町の施設に「応急給水所」が設けられていた=写真・上=。住民が次々と訪れて、ビニールパックに入った水を受け取っていた。パックには「非常用飲料水 金沢市企業局」と書かれてあるで、金沢市からの支援物資

きょう所用で、220世帯で断水が続く宝達志水町に立ち寄った。同町では空き家320戸について調査しているが、これまでに10数ヵ所で漏水が見つかり、水道の元栓を雪中で探して閉めるなどを措置を行っている。町の施設に「応急給水所」が設けられていた=写真・上=。住民が次々と訪れて、ビニールパックに入った水を受け取っていた。パックには「非常用飲料水 金沢市企業局」と書かれてあるで、金沢市からの支援物資 だ。金沢市民の一人としてうれしくなり写真に収めた=写真・中=。

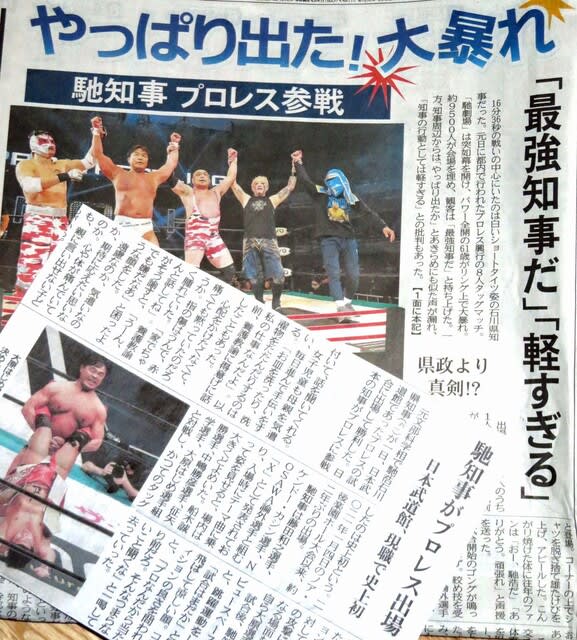

だ。金沢市民の一人としてうれしくなり写真に収めた=写真・中=。 「会場にリングが作ってあるのではないかと心配した。もうプロレスをやっている場合じゃないですよ」と、馳氏が元日にプロレスリングに上がり参戦したことに言及した。

「会場にリングが作ってあるのではないかと心配した。もうプロレスをやっている場合じゃないですよ」と、馳氏が元日にプロレスリングに上がり参戦したことに言及した。 県庁は自衛隊に災害派遣の要請を行った。陸上自衛隊金沢駐屯地の公式ツイッターに掲載されている=写真=。

県庁は自衛隊に災害派遣の要請を行った。陸上自衛隊金沢駐屯地の公式ツイッターに掲載されている=写真=。 現在ウクライナ側が地上戦で使っている戦車は旧ソ連製で、消耗が激しく、砲弾も枯渇気味という。今回、アメリカとドイツが供与する戦車は火砲や機動力面で性能が高く、弾薬補給や修理を継続的に受けられるなどメリットがある(26日付・読売新聞)。日本は軍事支援を行っていないが、越冬のための発電機262台を供与するなど人道や復旧・復興、財政支援を中心に13億㌦の支援を表明している(総理官邸公式サイト「日本はウクライナと共にあります」)。

現在ウクライナ側が地上戦で使っている戦車は旧ソ連製で、消耗が激しく、砲弾も枯渇気味という。今回、アメリカとドイツが供与する戦車は火砲や機動力面で性能が高く、弾薬補給や修理を継続的に受けられるなどメリットがある(26日付・読売新聞)。日本は軍事支援を行っていないが、越冬のための発電機262台を供与するなど人道や復旧・復興、財政支援を中心に13億㌦の支援を表明している(総理官邸公式サイト「日本はウクライナと共にあります」)。 マイナス273度とまではいかなくても、気温マイナス3度は震えるくらい寒い。まさに、生活の中の絶対零度下だ。そのマイナス気温で心配なのが、車の「スタック」現象が起こりやすいことだ。英語で「stuck」、「立ち往生」のことだ。積雪の多い道路では、道路の雪のわだちにタイヤがはまり、前にも後ろにも進めなくなる。わだちでの立ち往生は冬場では当たり前の光景だったが、「スタック」という言葉が3年ほど前から出始め、意外な効果もあった。

マイナス273度とまではいかなくても、気温マイナス3度は震えるくらい寒い。まさに、生活の中の絶対零度下だ。そのマイナス気温で心配なのが、車の「スタック」現象が起こりやすいことだ。英語で「stuck」、「立ち往生」のことだ。積雪の多い道路では、道路の雪のわだちにタイヤがはまり、前にも後ろにも進めなくなる。わだちでの立ち往生は冬場では当たり前の光景だったが、「スタック」という言葉が3年ほど前から出始め、意外な効果もあった。 今回の寒波で身の回りのことを言えば、あす25日に出席予定だった金沢での会議が延期になった。きょう午後4時ごろ、風雪の中で車を運転すると、マイナス3度となっていた。そのせいで、フロントガラスやバックミラーになどに雪がこびりついて運転に危なさを感じたので=写真=、ほどなくして自宅に引き返した。

今回の寒波で身の回りのことを言えば、あす25日に出席予定だった金沢での会議が延期になった。きょう午後4時ごろ、風雪の中で車を運転すると、マイナス3度となっていた。そのせいで、フロントガラスやバックミラーになどに雪がこびりついて運転に危なさを感じたので=写真=、ほどなくして自宅に引き返した。 産経新聞社とフジテレビ系FNNの合同世論調査(今月21、22日)によると、内閣支持率は37.7%で、前回調査(12月17、18日)より0.7ポイント増だった。7ヵ月連続で下落していた内閣支持率が下げ止まった。不支持率は前回比0.6ポイント増の58.1%だった。政府が防衛力強化のため防衛費を大幅に増額する方針を決めたことについては「賛成」が50.7%で、「反対」42.8%を上回ったものの、必要な財源を法人税や所得税、たばこ税を段階的に増税して賄うことについては「反対」が67.3%を占め、「賛成」28.9%だった。

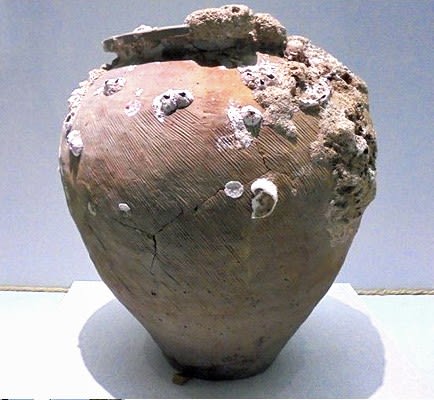

産経新聞社とフジテレビ系FNNの合同世論調査(今月21、22日)によると、内閣支持率は37.7%で、前回調査(12月17、18日)より0.7ポイント増だった。7ヵ月連続で下落していた内閣支持率が下げ止まった。不支持率は前回比0.6ポイント増の58.1%だった。政府が防衛力強化のため防衛費を大幅に増額する方針を決めたことについては「賛成」が50.7%で、「反対」42.8%を上回ったものの、必要な財源を法人税や所得税、たばこ税を段階的に増税して賄うことについては「反対」が67.3%を占め、「賛成」28.9%だった。 魚の内臓を素材として使うということで、ガルムは能登のいしる・いしりと製造方法が近い。能登の加工業者によると、イタリアのガルム加工業者はスペインなどからも魚醤を取り寄せて、加工販売している。そして驚くことに、能登産いしる・いしりも原料を輸出していて、イタリアのガルムとして世界に販売されているそうだ。

魚の内臓を素材として使うということで、ガルムは能登のいしる・いしりと製造方法が近い。能登の加工業者によると、イタリアのガルム加工業者はスペインなどからも魚醤を取り寄せて、加工販売している。そして驚くことに、能登産いしる・いしりも原料を輸出していて、イタリアのガルムとして世界に販売されているそうだ。