★本州最後の一羽のトキ「能里」が残した教訓

本州最後の一羽のトキは愛称「能里(のり)」と呼ばれていた。能登半島で生息していたが、国の指示で1970年1月に捕獲され、繁殖のために佐渡トキ保護センターに移された。しかし、翌71年3月13日にケージの金網でくちばしを折ったことが原因で死んでしまった。もう半世紀も前のことだが、能登の人たちの中には、「昔ここには能里が飛んで来とった」と今でも懐かしそうに話すシニアの人たちもいる。

こうした能登のトキへの想いが伝わったのだろう、環境省は去年8月、佐渡市で野生復帰の取り組みが進むトキについて、本州で放鳥を行う候補地として能登半島と島根県出雲市を選定し、能登での放鳥は2026年以降と発表した。これを受けて、石川県は先月15日に発表した2023年度の当初予算案で、放鳥のための生息の環境づくり関連費として1億360万円の「トキ予算」を盛り込んだ。また、国連が定める「国際生物多様性の日」である5月22日を「いしかわトキの日」と決め、県民のモチベーションを盛り上げる。(※写真は石川県歴史博物館で展示されている「能里」のはく製)

こうした能登のトキへの想いが伝わったのだろう、環境省は去年8月、佐渡市で野生復帰の取り組みが進むトキについて、本州で放鳥を行う候補地として能登半島と島根県出雲市を選定し、能登での放鳥は2026年以降と発表した。これを受けて、石川県は先月15日に発表した2023年度の当初予算案で、放鳥のための生息の環境づくり関連費として1億360万円の「トキ予算」を盛り込んだ。また、国連が定める「国際生物多様性の日」である5月22日を「いしかわトキの日」と決め、県民のモチベーションを盛り上げる。(※写真は石川県歴史博物館で展示されている「能里」のはく製)

トキ放鳥のムードが盛り上がる中で、懸念も増している。このブログでも何度か取り上げた、能登半島で進む風力発電の増設計画についてだ。長さ30㍍クラスのブレイド(羽根)の風車が能登には現在73基あるが、新たに12事業・171基が計画されている。

自然保護の観点から懸念されるのはバードストライク問題であり、景観上もふさわしくない。そして、地域住民への影響もある。去年7月で開催された「能登地域トキ放鳥推進シンポジウム」(七尾市田鶴浜)で、地元の環境保護団体の代表と立ち話で意見交換をした。代表が住む地域の周囲には10基の風車が回り、「風が強い日の風車の風切り音はとてもうるさく、滝の下にいるような騒音だよ」「これ以上、増設する必要はない」と強調していた。

石川県は今月5日、能登でのトキの放鳥に向けた「ロードマップ」案を作成。それによると、能登の9つの自治体などと連携し、トキが生息できる環境整備として700㌶の餌場を確保する方針で、化学肥料や農薬を使わない水田など「モデル地区」を設けて生き物調査を行い、拡充していく。

能登はトキが営巣するのに必要なアカマツ林が豊富だ。そして、リアス式海岸で知られる能登は平地より谷間が多い。警戒心が強いとされるトキは谷間の棚田で左右を警戒しながらドジョウやタニシなどの採餌行動をとる。豊富な餌を担保する溜め池と水田、営巣に必要なアカマツ林、そしてコロニーを形成する谷という条件が能登にはある。佐渡に次ぎ、能登半島が本州のトキの繁殖地となることを期待したい。

⇒12日(日)午後・金沢の天気 はれ

気仙沼は漁師町。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。この日は曇天だったが、色とりどりの大漁旗は大空に映えていた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「14時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で、祈る人々、すすり泣く人々の姿は今でも忘れられない。

気仙沼は漁師町。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。この日は曇天だったが、色とりどりの大漁旗は大空に映えていた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「14時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で、祈る人々、すすり泣く人々の姿は今でも忘れられない。 じ場所に立ってみた。巻き網漁船はすでに解体されていた。が、震災から2ヵ月後に見た街並みの記憶とそう違わなかった。当時でも街のあちこちでガレキの処理が行われていた。テレビを視聴していて復興が随分と進んでいるとのイメージを抱いていたが、現地を眺めて愕然としたことを覚えている。

じ場所に立ってみた。巻き網漁船はすでに解体されていた。が、震災から2ヵ月後に見た街並みの記憶とそう違わなかった。当時でも街のあちこちでガレキの処理が行われていた。テレビを視聴していて復興が随分と進んでいるとのイメージを抱いていたが、現地を眺めて愕然としたことを覚えている。 それにしても、このところ暗いニュースが多い。日本の技術力が問われた、主力ロケット「H3」の初号機が7日午前10時37分に種子島宇宙センターから打ち上げられたものの、2段目のエンジンに着火せず、打ち上げに失敗した。国家プロジェクトとして9年前から開発が始まり、2度の年度をまたぐ延期を経て先月17日に打ち上げに臨んだが、発射直前にロケットの1段目の装置で異常が発生し、打ち上げを中止していた。今回、JAXAは最終検証を行い発射に臨んだものの、失敗した。 ロケットはフィリピンの東方沖に落下したが、引き揚げは考えていないようだ。

それにしても、このところ暗いニュースが多い。日本の技術力が問われた、主力ロケット「H3」の初号機が7日午前10時37分に種子島宇宙センターから打ち上げられたものの、2段目のエンジンに着火せず、打ち上げに失敗した。国家プロジェクトとして9年前から開発が始まり、2度の年度をまたぐ延期を経て先月17日に打ち上げに臨んだが、発射直前にロケットの1段目の装置で異常が発生し、打ち上げを中止していた。今回、JAXAは最終検証を行い発射に臨んだものの、失敗した。 ロケットはフィリピンの東方沖に落下したが、引き揚げは考えていないようだ。 せっかくなので無料ゾーンで楽しんだ。館内の市民ギャラリ―の壁に描かれている、色鮮やかな花や植物の文様。台湾のアーティストであるマイケル・リン氏の作品=写真・上=。金沢市民だったら、おそくらイメージが沸く。加賀友禅の模様だ、と。推測だが、マイケル・リン氏が金沢を訪れて加賀友禅の着物に描かれた文様が気に入ったのだろう。模様は加賀友禅の中でも古典的な図案のモチーフだ。そして、「加賀五彩」と称される藍、臙脂(えんじ)、黄土、草、古代紫の5色を基調に描いている。かなりのめり込んだ作品だ。

せっかくなので無料ゾーンで楽しんだ。館内の市民ギャラリ―の壁に描かれている、色鮮やかな花や植物の文様。台湾のアーティストであるマイケル・リン氏の作品=写真・上=。金沢市民だったら、おそくらイメージが沸く。加賀友禅の模様だ、と。推測だが、マイケル・リン氏が金沢を訪れて加賀友禅の着物に描かれた文様が気に入ったのだろう。模様は加賀友禅の中でも古典的な図案のモチーフだ。そして、「加賀五彩」と称される藍、臙脂(えんじ)、黄土、草、古代紫の5色を基調に描いている。かなりのめり込んだ作品だ。 手前には壁と同じモチーフのロッキングチェアがある。この美術館を共同設計した妹島和世氏と西沢立衛氏によるデザインのイス。そして、このイスに座ると見えてくるアートが、空に向かって定規をあてる姿を描いたブロンズ像「雲を測る男」。ベルギーの作家ヤン・ファーブル氏の作品だ=写真・中=。作品目録によると、ヤン・ファーブル氏はあの有名な昆虫学者ファン・アンリ・ファーブルのひ孫という。

手前には壁と同じモチーフのロッキングチェアがある。この美術館を共同設計した妹島和世氏と西沢立衛氏によるデザインのイス。そして、このイスに座ると見えてくるアートが、空に向かって定規をあてる姿を描いたブロンズ像「雲を測る男」。ベルギーの作家ヤン・ファーブル氏の作品だ=写真・中=。作品目録によると、ヤン・ファーブル氏はあの有名な昆虫学者ファン・アンリ・ファーブルのひ孫という。 難病の薬を開発したという実話に基づく。映画の終わりの場面で「研究の自由を剥奪された時は何をするか」と問いに主人公が答えたセリフが「雲でも測って過ごす」だったことからこの作品名がついたとか。昆虫学者の末裔らしい、知的なタイトルではある。

難病の薬を開発したという実話に基づく。映画の終わりの場面で「研究の自由を剥奪された時は何をするか」と問いに主人公が答えたセリフが「雲でも測って過ごす」だったことからこの作品名がついたとか。昆虫学者の末裔らしい、知的なタイトルではある。 しかし、日本政府の方が浮き足立っている印象だ。読売新聞(7日付)によると、経産省は6日、韓国向けの輸出管理の厳格化措置について、両国間で解除に向けた協議を始めると発表した。韓国政府が日本のこの措置についてWTOに提訴していたが、紛争手続きを「中断する」と発表したためだ。近く、2020年3月を最後に途絶えていた局長級の政策対話を再開する。

しかし、日本政府の方が浮き足立っている印象だ。読売新聞(7日付)によると、経産省は6日、韓国向けの輸出管理の厳格化措置について、両国間で解除に向けた協議を始めると発表した。韓国政府が日本のこの措置についてWTOに提訴していたが、紛争手続きを「中断する」と発表したためだ。近く、2020年3月を最後に途絶えていた局長級の政策対話を再開する。 NHKニュースWeb版によると、韓国の朴振外相はきょう6日午前11時半からの記者会見で、元徴用工訴訟をめぐる問題で韓国政府がまとめた解決策を発表した。それによると、韓国最高裁の判決で賠償を命じられた日本企業に代わって、韓国政府の傘下にある既存の「日帝強制動員被害者支援財団」が原告への支払いを行う。財源は「民間の自発的な貢献などを通じて準備する」としていて、韓国企業などの寄付で賄う見通し。

NHKニュースWeb版によると、韓国の朴振外相はきょう6日午前11時半からの記者会見で、元徴用工訴訟をめぐる問題で韓国政府がまとめた解決策を発表した。それによると、韓国最高裁の判決で賠償を命じられた日本企業に代わって、韓国政府の傘下にある既存の「日帝強制動員被害者支援財団」が原告への支払いを行う。財源は「民間の自発的な貢献などを通じて準備する」としていて、韓国企業などの寄付で賄う見通し。 「鼓門」のデザインのもととなっているのが、金沢で盛んな伝統芸能である能楽「加賀宝生」の鼓とされる。そして、鼓門とセットになっているのが、3019枚の強化ガラスで造られた「もてなしドーム」=写真・下=。中は広場になっていて1万9400平方㍍(東京ドームの半分足らず)の広さ。ドームのサイドにバスターミナル、タクシー乗降場などが連なる。雨や雪の多い金沢で、「駅を降りた人に傘を差し出す、もてなしの心」を表現したドームだ。鼓門とドームは2005年3月に完成し、その10年後の2015年3月に北陸新幹線の金沢開業が始まる。で、この金沢駅東口広場を整備したのはJRではなく金沢市で、投資額は170億円にもなった。

「鼓門」のデザインのもととなっているのが、金沢で盛んな伝統芸能である能楽「加賀宝生」の鼓とされる。そして、鼓門とセットになっているのが、3019枚の強化ガラスで造られた「もてなしドーム」=写真・下=。中は広場になっていて1万9400平方㍍(東京ドームの半分足らず)の広さ。ドームのサイドにバスターミナル、タクシー乗降場などが連なる。雨や雪の多い金沢で、「駅を降りた人に傘を差し出す、もてなしの心」を表現したドームだ。鼓門とドームは2005年3月に完成し、その10年後の2015年3月に北陸新幹線の金沢開業が始まる。で、この金沢駅東口広場を整備したのはJRではなく金沢市で、投資額は170億円にもなった。 JRは民営化(1987年)以降、徹底したコスト主義を経営の柱に据えていて、金沢だからと言って特別なフォルムの駅はつくらないし、つくれないのである。北陸新幹線の駅はどの駅ものっぺりしとした、ワンパターンの建物である。そこで、金沢市が先手を打って、駅の玄関口に170億円を投じた。「金沢の玄関口」に見合う立派な母屋=駅をつくってほしいとのメッセージをJRに対し送ったのだった。

JRは民営化(1987年)以降、徹底したコスト主義を経営の柱に据えていて、金沢だからと言って特別なフォルムの駅はつくらないし、つくれないのである。北陸新幹線の駅はどの駅ものっぺりしとした、ワンパターンの建物である。そこで、金沢市が先手を打って、駅の玄関口に170億円を投じた。「金沢の玄関口」に見合う立派な母屋=駅をつくってほしいとのメッセージをJRに対し送ったのだった。 インバウンド観光のツアーのガイドが金沢城の石垣を指さして、「加賀百万石」を「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と直訳しているとこのブログでも紹介したことがある。「百万石」はコメの量を示す尺貫法なのだが、金沢城には百万個の石があると説明されると、妙に納得する。

インバウンド観光のツアーのガイドが金沢城の石垣を指さして、「加賀百万石」を「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と直訳しているとこのブログでも紹介したことがある。「百万石」はコメの量を示す尺貫法なのだが、金沢城には百万個の石があると説明されると、妙に納得する。 石垣の城郭は城をぐるりと囲むように広がる。中でも壮観なのは菱櫓(ひしやぐら)、

石垣の城郭は城をぐるりと囲むように広がる。中でも壮観なのは菱櫓(ひしやぐら)、 金沢城の石垣の石は8㌔ほど離れた戸室山の周辺から運ばれた安山岩だ。金沢では「戸室石(とむろいし)」として知られる。赤味を帯びた石は「赤戸室」、青味を帯びたものは「青戸室」と称される。戸室山で発掘した石を運んだルートを石引(いしびき)と言い、現在でも「石引町」としてその名前は残っている。

金沢城の石垣の石は8㌔ほど離れた戸室山の周辺から運ばれた安山岩だ。金沢では「戸室石(とむろいし)」として知られる。赤味を帯びた石は「赤戸室」、青味を帯びたものは「青戸室」と称される。戸室山で発掘した石を運んだルートを石引(いしびき)と言い、現在でも「石引町」としてその名前は残っている。 アメリカ軍はこれまで単独で2回、斬首作戦を実行している。2001年9月11日にニューヨ-ク・マンハッタンなどで起きた同時多発テロを仕掛けた国際テロ組織アルカイダの首謀者オサマ・ビン・ラディンに対して、

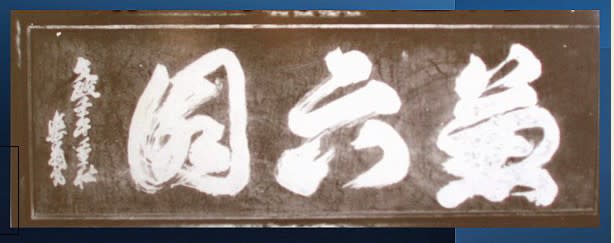

アメリカ軍はこれまで単独で2回、斬首作戦を実行している。2001年9月11日にニューヨ-ク・マンハッタンなどで起きた同時多発テロを仕掛けた国際テロ組織アルカイダの首謀者オサマ・ビン・ラディンに対して、 た。ただ、命名した人物には諸説ある。これ以降、兼六園のシンボルとも言える霞ヶ池が造られるなど本格的に手が入ることになる。兼六園に隣接する「いしかわ生活工芸ミュージアム」に、当時の加賀藩主から依頼を受けた幕府の老中・松平定信の筆「兼六園」の扁額=写真・上=が飾られている。

た。ただ、命名した人物には諸説ある。これ以降、兼六園のシンボルとも言える霞ヶ池が造られるなど本格的に手が入ることになる。兼六園に隣接する「いしかわ生活工芸ミュージアム」に、当時の加賀藩主から依頼を受けた幕府の老中・松平定信の筆「兼六園」の扁額=写真・上=が飾られている。 わりまで楽しませてくれて、潔く花の命を終わらせる。まさに散り際の美学である。武家の庭園らしい見事な花だと語り継がれる桜でもある。慶應年間(1865-68)に天皇より加賀藩主が賜わったものと伝えられ、別名「御所桜」ともいわれている。

わりまで楽しませてくれて、潔く花の命を終わらせる。まさに散り際の美学である。武家の庭園らしい見事な花だと語り継がれる桜でもある。慶應年間(1865-68)に天皇より加賀藩主が賜わったものと伝えられ、別名「御所桜」ともいわれている。 10年ほど前の話だが、この曲水の源流を訪ねて水の流れの上流をさかのぼってみた。すると「山崎山」という兼六園のもっとも東側の小高い山の下に小さな洞窟があった。この中には入れないので、山崎山の裏側に回ると、池があった。ガイドマップには「沈砂池(しんさち)」という池だった。ここから向こうは兼六園ではないので、ここが曲水の発生源の池だと分かった。池は深く、よく見ると水道管と思われるパイプラインとつながっている。そこで、兼六園管理事務所を訪ねると、当時の所長が丁寧に説明してくれた。「この池は辰巳用水という江戸時代につくられた用水から水を引いている。ここで水を調整し、1秒間に160㍑の水が流れるように計算して下流に流している」と。

10年ほど前の話だが、この曲水の源流を訪ねて水の流れの上流をさかのぼってみた。すると「山崎山」という兼六園のもっとも東側の小高い山の下に小さな洞窟があった。この中には入れないので、山崎山の裏側に回ると、池があった。ガイドマップには「沈砂池(しんさち)」という池だった。ここから向こうは兼六園ではないので、ここが曲水の発生源の池だと分かった。池は深く、よく見ると水道管と思われるパイプラインとつながっている。そこで、兼六園管理事務所を訪ねると、当時の所長が丁寧に説明してくれた。「この池は辰巳用水という江戸時代につくられた用水から水を引いている。ここで水を調整し、1秒間に160㍑の水が流れるように計算して下流に流している」と。