★持続可能な事業継承とは何なのか 茶道・天然忌の教え

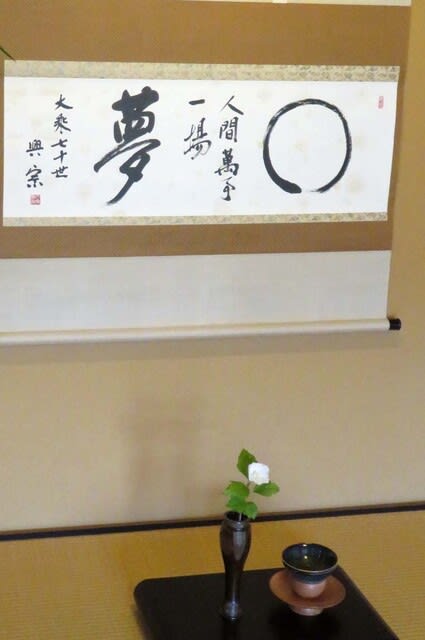

茶道・表千家には「天然忌(てんねんき)」という行事がある。茶道を習っている社中でも、きのう5日に行われ、表千家の中興の祖といわれる七代・如心斎(1705~51)の遺徳をしのんで、お茶を供えた=写真=。如心斎は9月に亡くなったので本来は同月の稽古で天然忌を行うが、今回、参加者が多く集える日を優先して10月となった。如心斎が工夫し制定されたとされる七事式の一つ、「且坐(さざ)」と呼ばれる稽古をするのが習いとなっている。

茶道の先輩諸氏から話を聴くと、如心斎は「求道者」のイメージがわく。その典型的なエピソードの一つが、大徳寺に毎日のように坐禅に通ったことだ。書物にもこう描かれている。「如心斎は、千家の伝統に従って、茶の湯は究極において禅に通ずる、と考えた。彼にとって、稽古は単に芸ごとの習練ではなく、悟りに達する自己鍛錬の道であった」(千宗左著『茶の湯 表千家』)。そして、死後も自分の肖像画を掛けることを禁じたという。ここから察するに、名誉欲をもたず、禅と茶道を極めた家元だった。

茶道の先輩諸氏から話を聴くと、如心斎は「求道者」のイメージがわく。その典型的なエピソードの一つが、大徳寺に毎日のように坐禅に通ったことだ。書物にもこう描かれている。「如心斎は、千家の伝統に従って、茶の湯は究極において禅に通ずる、と考えた。彼にとって、稽古は単に芸ごとの習練ではなく、悟りに達する自己鍛錬の道であった」(千宗左著『茶の湯 表千家』)。そして、死後も自分の肖像画を掛けることを禁じたという。ここから察するに、名誉欲をもたず、禅と茶道を極めた家元だった。

このイメージが表千家では代々共有されて、天然忌では「円相」の掛け物を飾る。中国・唐代の禅僧である盤山宝積の漢詩である「心月孤円光呑万象」(心月 孤円にして、光 万象を呑む)をイメージして描いたのが円相と言われる。円は欠けることのない無限を表現する、つまり宇宙を表している、とされる。茶の道も同じで、物事にとらわれず、純粋に精進することが茶の湯の道である、と。その心の宇宙の象徴が満月、円なのである。

如心斎が生きた江戸時代の中期は将軍家ほか大名も茶をたしなみ、茶道人口が増加したころだった。と同時に、茶の湯が遊芸化へと傾きつつあった時代ともいえる。そこで、原点回帰を進めた。茶道の祖といわれる千利休の150年忌を機に元文5年(1740)に利休像をまつった祖堂を建立。家元の一子相伝を明確にすることで、茶の湯の継承争いを避けることに苦心した。趣向に偏りがちな茶の湯の世界に禅の教えと厳しい作法を導入することで、その後、明治、大正、昭和と表千家の伝統が連綿と受け継がれることになる。

きのうの天然忌では、円相の掛け軸「人間万事 一場 夢(じんかんばんじ いちじょうのゆめ)」を掛けた。曹洞宗管長を務めた板橋興宗氏が金沢の大乗寺住職だったときの筆だ。そして、花は如心斎が好きだったとされる白い芙蓉を本来は飾るが、季節が少しずれたので白いムクゲを飾った。

⇒6日(金)夜・金沢の天気 くもり

記者会見はジャニーズ事務所側が開催。一通りの説明を終えたあと、記者からの質問タイムとなった。質問に関しては「1社1問」で司会者が手を挙げた記者を指名した。ところが、指名を受けた記者が1社1問の原則にもかかわらず複数の質問をしたり、まるで説教のように長々と質問をする、など雰囲気が荒っぽくなり、司会者も「1問1社でお願いします」「質問は1つだけでお願いします」とルールを無視する記者に困惑していた。

記者会見はジャニーズ事務所側が開催。一通りの説明を終えたあと、記者からの質問タイムとなった。質問に関しては「1社1問」で司会者が手を挙げた記者を指名した。ところが、指名を受けた記者が1社1問の原則にもかかわらず複数の質問をしたり、まるで説教のように長々と質問をする、など雰囲気が荒っぽくなり、司会者も「1問1社でお願いします」「質問は1つだけでお願いします」とルールを無視する記者に困惑していた。 金沢人のおでん好きは、「金沢おでん」の言葉もあるくらいだ。季節が深まるとさらにおでん好きが高じる。「かに面」だ。かに面は雌の香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ=写真・下=。季節限定の味でもある。資源保護のため香箱ガニの漁期が毎年11月6日から12月29日までと設定されている。

金沢人のおでん好きは、「金沢おでん」の言葉もあるくらいだ。季節が深まるとさらにおでん好きが高じる。「かに面」だ。かに面は雌の香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ=写真・下=。季節限定の味でもある。資源保護のため香箱ガニの漁期が毎年11月6日から12月29日までと設定されている。 漁期が限定されているため、価格が跳ね上がっている。なにしろ、金沢のおでん屋に入ると、品書きにはこれだけが値段が記されておらず、「時価」としている店が多い。香箱ガニの大きさや、日々の仕入れ値で値段が異なるのだろう。去年1月におでん屋で食したかに面は2800円だった。それまで何度か同じ店に入ったことがあるが、数年前に比べ1000円ほどアップしていた。

漁期が限定されているため、価格が跳ね上がっている。なにしろ、金沢のおでん屋に入ると、品書きにはこれだけが値段が記されておらず、「時価」としている店が多い。香箱ガニの大きさや、日々の仕入れ値で値段が異なるのだろう。去年1月におでん屋で食したかに面は2800円だった。それまで何度か同じ店に入ったことがあるが、数年前に比べ1000円ほどアップしていた。  ジャニーズ事務局の会見内容は公式サイトで掲載されている。以下、記事を抜粋。【社名について】 ジャニー喜多川の氏名に由来している以上、社名を変更する必要があるとの結論に達しました。新しい社名は、2018年7月に弊社が立ち上げた社会貢献活動「Smile Up!Project」に由来するものです。この活動は、常日頃応援してくださる皆様のために、どのように社会的責務や使命を果たすことができるかについて、タレント、社員が一丸となって考え、多くのファンの皆様のご支援の元に行動に移すことができたものです。

ジャニーズ事務局の会見内容は公式サイトで掲載されている。以下、記事を抜粋。【社名について】 ジャニー喜多川の氏名に由来している以上、社名を変更する必要があるとの結論に達しました。新しい社名は、2018年7月に弊社が立ち上げた社会貢献活動「Smile Up!Project」に由来するものです。この活動は、常日頃応援してくださる皆様のために、どのように社会的責務や使命を果たすことができるかについて、タレント、社員が一丸となって考え、多くのファンの皆様のご支援の元に行動に移すことができたものです。 能登ではサザエの貝殻の尖った部分を「ツノ」と呼んでいる。ただ、サザエにはツノのあるものと、ないものもある。さらに、そのツノは同じ長さではない。長いものと短いものがある。海流が速いところで採れるサザエのツノは長いと能登では言い伝えられているが定かではない。遺伝的な長さもあるのではないかと考えてしまう。ただ、ツノが長いほうが見栄えがいいので、ホテルでのサザエもつい、長いツノのものを選んで皿に入れた。

能登ではサザエの貝殻の尖った部分を「ツノ」と呼んでいる。ただ、サザエにはツノのあるものと、ないものもある。さらに、そのツノは同じ長さではない。長いものと短いものがある。海流が速いところで採れるサザエのツノは長いと能登では言い伝えられているが定かではない。遺伝的な長さもあるのではないかと考えてしまう。ただ、ツノが長いほうが見栄えがいいので、ホテルでのサザエもつい、長いツノのものを選んで皿に入れた。 「サザエハウス」の壁面をよく見ると、サザエだけでなく、アワビや巻貝の殻もある。また、同じサザエでも貝殻のカタチが違う。殻に突起がいくつもあるもの、まったくないもの、それぞれにカタチの個性がある。サザエそのものがその生息地(海底の岩場の形状など)に適応して形づくられた、完成度の高いアートなんだと改めて思えるから不思議だ。靴を脱いでハウスの中に入ると今度はサザエの貝殻に入ったような白色の曲がりくねった世界が広がる。

「サザエハウス」の壁面をよく見ると、サザエだけでなく、アワビや巻貝の殻もある。また、同じサザエでも貝殻のカタチが違う。殻に突起がいくつもあるもの、まったくないもの、それぞれにカタチの個性がある。サザエそのものがその生息地(海底の岩場の形状など)に適応して形づくられた、完成度の高いアートなんだと改めて思えるから不思議だ。靴を脱いでハウスの中に入ると今度はサザエの貝殻に入ったような白色の曲がりくねった世界が広がる。 鉄」が豊富にある(2010年5月・金沢大学「里山里海環境調査」)。能登かきのファンにとって、秋は気になる季節なのだが、きょう30日付の地元紙・北陸中日新聞の一面の見出し「能登かき『大不作』 クロダイ食害 猛暑影響か」に少々驚いた。

鉄」が豊富にある(2010年5月・金沢大学「里山里海環境調査」)。能登かきのファンにとって、秋は気になる季節なのだが、きょう30日付の地元紙・北陸中日新聞の一面の見出し「能登かき『大不作』 クロダイ食害 猛暑影響か」に少々驚いた。 =。満月は、まさに名月だ。次に中秋の名月が満月と一致するのは7年後の2030年9月12日のようだ。

=。満月は、まさに名月だ。次に中秋の名月が満月と一致するのは7年後の2030年9月12日のようだ。 な空間が演出されている。保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられている。天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、今回の地震によるものではない。

な空間が演出されている。保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられている。天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、今回の地震によるものではない。 青と白のインスタレーション(空間構成)をまったく別の会場でも鑑賞した。リアス式海岸の特徴的な、海に突き出た鰐崎(わんざき)海岸。ここに石彫作家、奥村浩之氏の作品『風と波』(2023年制作)がある=写真・中=。25㌧の石灰岩を加工した作品。よく見ると、造形部分と自然石の部分が混在している。最初は塩の塊(かたまり)かと勘違いしたほど白く、そして青空と紺碧の海に見事に映える。そして、夕日に染まればまったく別の作品に見えるかもしれない。

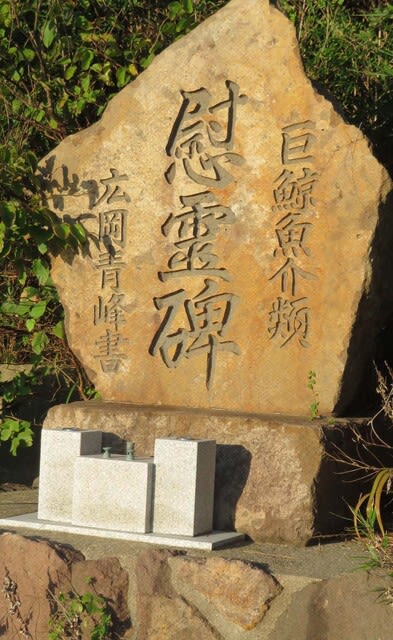

青と白のインスタレーション(空間構成)をまったく別の会場でも鑑賞した。リアス式海岸の特徴的な、海に突き出た鰐崎(わんざき)海岸。ここに石彫作家、奥村浩之氏の作品『風と波』(2023年制作)がある=写真・中=。25㌧の石灰岩を加工した作品。よく見ると、造形部分と自然石の部分が混在している。最初は塩の塊(かたまり)かと勘違いしたほど白く、そして青空と紺碧の海に見事に映える。そして、夕日に染まればまったく別の作品に見えるかもしれない。 作品の周囲を見渡すと「巨鯨魚介慰霊碑」がある=写真・下=。「鯨一頭捕れれば七浦潤し」とのことわざがあるように、浜に漂着したクジラは漁村に幸をもたらした。説明板には、明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、それに感謝する碑と記されている。海の生き物に感謝する能登の人たちの心根のやさしさだろうか。

作品の周囲を見渡すと「巨鯨魚介慰霊碑」がある=写真・下=。「鯨一頭捕れれば七浦潤し」とのことわざがあるように、浜に漂着したクジラは漁村に幸をもたらした。説明板には、明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、それに感謝する碑と記されている。海の生き物に感謝する能登の人たちの心根のやさしさだろうか。 このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。

このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。 に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。

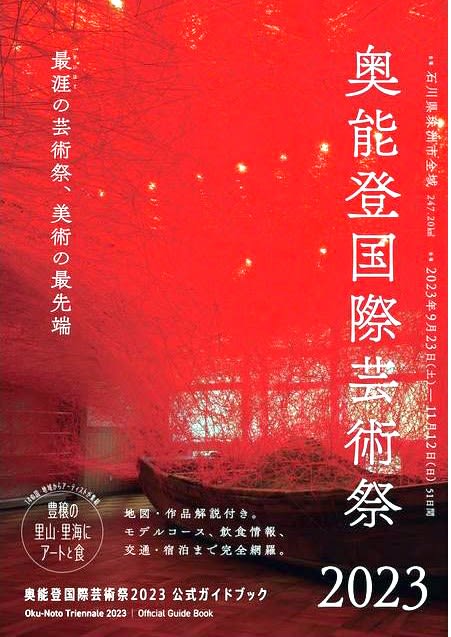

に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。 きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。

きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。 ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。

ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。