☆能登半島地震 地震と津波をセットで考える心構え

能登半島地震は地震、火災、そして津波の複合災害の現場でもある。珠洲市の海岸沿いには津波が押し寄せた。メディア各社の報道は、マグニチュード7.6の地震発生後まもなくして3㍍ほどの高さの波が来たと住民の話を伝えている。きのう(16日)津波に見舞われた被災地をめぐった。

海岸沿いにある珠洲市飯田町のショッピングセンター「シーサイド」=写真・上=。店舗は閉じられたままだった。食品スーパーや書店など10店舗が入る2階建てのショッピングセンターで、元旦は福袋を買い求める客などが訪れていた。強烈な揺れがあり、従業員たちが「津波が来ます」と叫び、客を誘導して高台にある小学校に避難した。揺れから10分ほどして、70㌢ほどの津波が1階の店舗に流れ込んできた。従業員がいち早く自発的に動いたことから人的被害は出なかった。シーサイドでは年2回、避難訓練を実施していた。

海岸沿いにある珠洲市飯田町のショッピングセンター「シーサイド」=写真・上=。店舗は閉じられたままだった。食品スーパーや書店など10店舗が入る2階建てのショッピングセンターで、元旦は福袋を買い求める客などが訪れていた。強烈な揺れがあり、従業員たちが「津波が来ます」と叫び、客を誘導して高台にある小学校に避難した。揺れから10分ほどして、70㌢ほどの津波が1階の店舗に流れ込んできた。従業員がいち早く自発的に動いたことから人的被害は出なかった。シーサイドでは年2回、避難訓練を実施していた。

観光名所である見附島を一望する同市宝立町も津波の被害が大きかった。ホテル「珠洲温泉のとじ荘」は建物の被害のほか、水道などのライフラインが復旧しておらず休業が続いている。ホテル近くの海岸には津波で漁船が陸に打ち上げられていた。そして、見附島も変わり果てた。その勇壮なカタチから通称「軍艦島」と呼ばれていたが、2023年5月5日の震度6強、そして今回と度重なる揺れで「難破船」のような朽ちた姿になった。

観光名所である見附島を一望する同市宝立町も津波の被害が大きかった。ホテル「珠洲温泉のとじ荘」は建物の被害のほか、水道などのライフラインが復旧しておらず休業が続いている。ホテル近くの海岸には津波で漁船が陸に打ち上げられていた。そして、見附島も変わり果てた。その勇壮なカタチから通称「軍艦島」と呼ばれていたが、2023年5月5日の震度6強、そして今回と度重なる揺れで「難破船」のような朽ちた姿になった。

ホテル近くの住宅地では波をかぶり倒壊した2階建ての家屋があった。そして、道路では突き上げているマンホールがいくつもあり、中には1㍍余りの高さのものもあった=写真・中=。アスファルトの道路だが、砂が覆っていた。おそらく津波で運ばれてきた砂、そして液状化現象で地下から噴き出した砂が混在しているようにも思えた。マンホールは道路下の下水管とつながっている。液状化で水分を多く含ん だ地盤が激しい揺れで流動化したことでマンホールが突き上がったのかもしれない。下水管の損傷も相当なものだろうと憶測した。

だ地盤が激しい揺れで流動化したことでマンホールが突き上がったのかもしれない。下水管の損傷も相当なものだろうと憶測した。

珠洲市の海岸沿いの道路を車で走ると、「想定津波高」という電柱看板が目に付く。中には「想定津波高 20.0m以上」もある=写真・下=。同市では2018年1月に「津波ハザードマップ」を改訂した際にリスクがある地域への周知の意味を込めて電柱看板で表記した。石川県庁がまとめた『石川県災異誌』(1993年版)によると、1833年12月7日に新潟沖を震源とする大きな津波があり、珠洲などで流出家屋が345戸あり、死者は約100人に上ったとされる。1964年の新潟地震や1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震などでも珠洲などに津波が押し寄せている。

半島の尖端という立地では地震と津波をセットで考える日ごろの心構えが必要なのだろう。シーサイド従業員の率先した避難誘導や「想定津波高」の電柱看板からそんなことを学んだ。

⇒17日(日)夜・金沢の天気 くもり

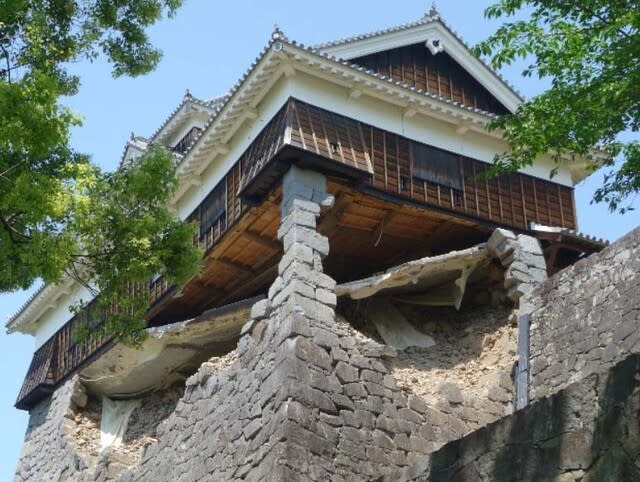

て、見学することはできなかった。櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真・上、熊本市役所公式サイトより=。飯田丸五階櫓は石垣部分の積み直しが終わったものの、熊本城の復旧工事は2037年度まで続く。

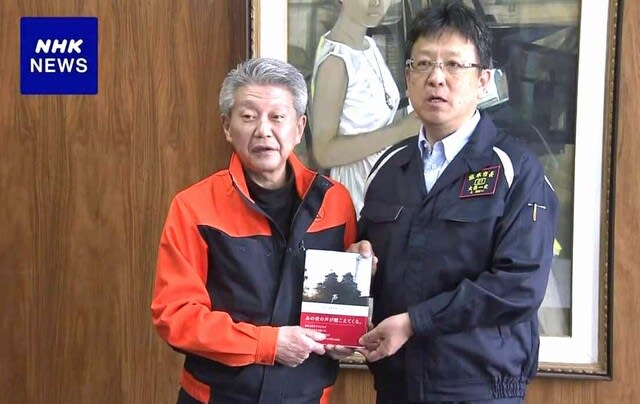

て、見学することはできなかった。櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真・上、熊本市役所公式サイトより=。飯田丸五階櫓は石垣部分の積み直しが終わったものの、熊本城の復旧工事は2037年度まで続く。 援が必要になってくるので、全国市長会に協力を呼びかけながら支援を続けたい」と述べた(同)。

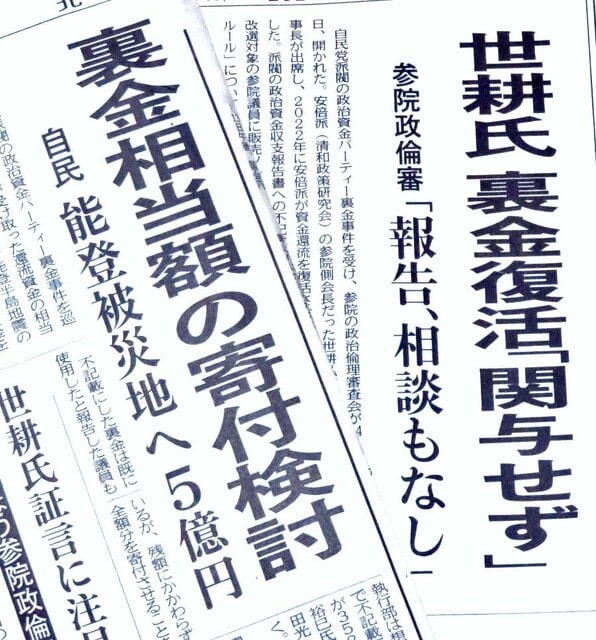

援が必要になってくるので、全国市長会に協力を呼びかけながら支援を続けたい」と述べた(同)。  いわゆるキックバック(還流資金)は税務上は「雑所得」であって、個人所得として納税しないのはまさに脱税行為だろう。税金の使い道を決める国会議員が税逃れをしてきたことにこの裏金事件の根深さがある。

いわゆるキックバック(還流資金)は税務上は「雑所得」であって、個人所得として納税しないのはまさに脱税行為だろう。税金の使い道を決める国会議員が税逃れをしてきたことにこの裏金事件の根深さがある。 た。還付金を受け取っていたことを、長らく把握できなかったことは管理・監督が不十分であったとのそしりは免れない」

た。還付金を受け取っていたことを、長らく把握できなかったことは管理・監督が不十分であったとのそしりは免れない」 ものの、断水が続いていて旅館営業の再開には困難な状況が続いている。

ものの、断水が続いていて旅館営業の再開には困難な状況が続いている。 が豊漁で、地震後の1月10日に七尾市で、11日には能登町でブリの定置網漁が再開された。しかし、地震で製氷機が破損し、競り場も壊れ、水道などのインフラ整備が追い付かず、流通が一部滞った。

が豊漁で、地震後の1月10日に七尾市で、11日には能登町でブリの定置網漁が再開された。しかし、地震で製氷機が破損し、競り場も壊れ、水道などのインフラ整備が追い付かず、流通が一部滞った。 伝統産業の輪島塗も苦境に陥っている。輪島市は大規模な火災に見舞われ、国土交通省の発表(1月15日付)によると、焼失面積約5万800平方㍍、焼失家屋約300棟におよぶ。輪島塗は漆器の代名詞にもなっている。職人技によってその作業工程が積み上げられていく。木地、下地、研ぎ、上塗り、蒔絵といった分業体制で一つの漆器がつくられる。ただ、同じテーブルで作業をするわけではなく、それそれが工房を持っている場合が多い。火災と震災でそのかなりの工房が被災した。さらに、1000人ともいわれる職人の多くが避難所などに身を寄せている。(※写真・下は、輪島朝市通りに軒を並べていた漆器販売店など商店が火災で焼失した)

伝統産業の輪島塗も苦境に陥っている。輪島市は大規模な火災に見舞われ、国土交通省の発表(1月15日付)によると、焼失面積約5万800平方㍍、焼失家屋約300棟におよぶ。輪島塗は漆器の代名詞にもなっている。職人技によってその作業工程が積み上げられていく。木地、下地、研ぎ、上塗り、蒔絵といった分業体制で一つの漆器がつくられる。ただ、同じテーブルで作業をするわけではなく、それそれが工房を持っている場合が多い。火災と震災でそのかなりの工房が被災した。さらに、1000人ともいわれる職人の多くが避難所などに身を寄せている。(※写真・下は、輪島朝市通りに軒を並べていた漆器販売店など商店が火災で焼失した) 地元メディア各社の報道によると、震度7の大きな揺れによって、回線が切れて電気が共有できなくなったほか、安全装置が作動して自動停止するなどして能登にある風力発電73基すべてが停止した。中には、ブイレイドそのものが折れるなど損傷したものが2基ある(今月10日付・北陸中日新聞)。

地元メディア各社の報道によると、震度7の大きな揺れによって、回線が切れて電気が共有できなくなったほか、安全装置が作動して自動停止するなどして能登にある風力発電73基すべてが停止した。中には、ブイレイドそのものが折れるなど損傷したものが2基ある(今月10日付・北陸中日新聞)。 での山の道路に亀裂ができたり、土砂崩れなどで寸断されているのだろう。風力発電が立地する場所は珠洲市が30基、輪島市が11基、志賀町が22基、七尾市が10基で、いずれも震度6弱以上の揺れがあった地域だ。(※写真・下は、半島中ほど志賀町にある日本海発電の風車。1月19日の撮影時では停止していたが、2月に再稼働した)

での山の道路に亀裂ができたり、土砂崩れなどで寸断されているのだろう。風力発電が立地する場所は珠洲市が30基、輪島市が11基、志賀町が22基、七尾市が10基で、いずれも震度6弱以上の揺れがあった地域だ。(※写真・下は、半島中ほど志賀町にある日本海発電の風車。1月19日の撮影時では停止していたが、2月に再稼働した) 今回の地震では石川県全体で全半壊・一部損壊が7万9700棟にも及んでいる(3月8日現在・石川県危機管理監室まとめ)。このうち全半壊した家屋については所有者の申請に基づいて、自治体が費用を負担して解体ならびに撤去をする。いわゆる「公費解体」で、県では2万2000棟が対象になると推計している。これを来年の秋、2025年10月までに処理するとの流れだ。ただ、ことは予定通り運ぶだろうか。

今回の地震では石川県全体で全半壊・一部損壊が7万9700棟にも及んでいる(3月8日現在・石川県危機管理監室まとめ)。このうち全半壊した家屋については所有者の申請に基づいて、自治体が費用を負担して解体ならびに撤去をする。いわゆる「公費解体」で、県では2万2000棟が対象になると推計している。これを来年の秋、2025年10月までに処理するとの流れだ。ただ、ことは予定通り運ぶだろうか。 規模の態勢で作業にあたることを目指しているという(3月1日付・日経新聞)。244万㌧の災害廃棄物は石川県で出るごみの7年分に相当するとされる。量的にそう簡単ではない。

規模の態勢で作業にあたることを目指しているという(3月1日付・日経新聞)。244万㌧の災害廃棄物は石川県で出るごみの7年分に相当するとされる。量的にそう簡単ではない。 あす「3・11」東日本大地震から13年となる。宮城県気仙沼市の被災地に足を運んだのは、2ヵ月後の5月11日だった。当時、街には海の饐(す)えたような匂いが立ち込めていた。岸壁付近では津波で陸に打ち上げられた大型巻き網漁船(330㌧)があり、津波のすさまじさを実感した=写真・上=。そして、2015年2月10日、再び気仙沼を訪れた。巻き網漁船はすでに解体されていたが、最初に見た街並みの記憶とそう違わなかった。4年経っても街ではガレキの処理が行われていて、復旧・復興はそう簡単なものではないことをこの時に初めて気づいた。

あす「3・11」東日本大地震から13年となる。宮城県気仙沼市の被災地に足を運んだのは、2ヵ月後の5月11日だった。当時、街には海の饐(す)えたような匂いが立ち込めていた。岸壁付近では津波で陸に打ち上げられた大型巻き網漁船(330㌧)があり、津波のすさまじさを実感した=写真・上=。そして、2015年2月10日、再び気仙沼を訪れた。巻き網漁船はすでに解体されていたが、最初に見た街並みの記憶とそう違わなかった。4年経っても街ではガレキの処理が行われていて、復旧・復興はそう簡単なものではないことをこの時に初めて気づいた。 と焦土と化した光景が目に入って来た。店舗や住宅など200棟が焼けて、焦土と化していた。中心部の河井町の通りには輪島塗の製造販売会社の7階建てのビルが転倒し、横たわっていた=写真・下=。

と焦土と化した光景が目に入って来た。店舗や住宅など200棟が焼けて、焦土と化していた。中心部の河井町の通りには輪島塗の製造販売会社の7階建てのビルが転倒し、横たわっていた=写真・下=。 白山市はいわゆる加賀であり、石川県民にとっては加賀の酒蔵が能登の酒蔵を応援して造った稀な酒だ。加賀の酒蔵は「車多酒造」、能登の酒蔵は珠洲市の「桜田酒造」と能登町の「数馬酒造」。3つの酒蔵の酒は金沢に住んでいてもなじみがあり、車多は『天狗舞』、桜田は『初桜』と『大慶』、数馬は『竹葉』のブランド酒で知られ、それぞれにファンが多い。個人的な趣向だが、冬の季節だと能登の酒はズワイガニのぴっちりと締まった身や味噌(内臓)にしっくりなじで実に相性がいい。

白山市はいわゆる加賀であり、石川県民にとっては加賀の酒蔵が能登の酒蔵を応援して造った稀な酒だ。加賀の酒蔵は「車多酒造」、能登の酒蔵は珠洲市の「桜田酒造」と能登町の「数馬酒造」。3つの酒蔵の酒は金沢に住んでいてもなじみがあり、車多は『天狗舞』、桜田は『初桜』と『大慶』、数馬は『竹葉』のブランド酒で知られ、それぞれにファンが多い。個人的な趣向だが、冬の季節だと能登の酒はズワイガニのぴっちりと締まった身や味噌(内臓)にしっくりなじで実に相性がいい。 ります。ぜひ、初桜を応援してください。なお、このお酒は桜田氏が味わいの監修を行いました。能登に想いをはせお楽しみください」(一部略)と。同様に竹葉の添書もある。(写真・下は、酒蔵が倒壊した珠洲市の桜田酒造=「令和6年能登半島地震 酒蔵支援プロジェクト」公式サイトより)

ります。ぜひ、初桜を応援してください。なお、このお酒は桜田氏が味わいの監修を行いました。能登に想いをはせお楽しみください」(一部略)と。同様に竹葉の添書もある。(写真・下は、酒蔵が倒壊した珠洲市の桜田酒造=「令和6年能登半島地震 酒蔵支援プロジェクト」公式サイトより) 今月4日に輪島市の千枚田の被災状況を見に行くため国道249号を車で走っていると、目的地の手前付近で巨大な白いキノコのようなものが見えてきた=写真・上=。周囲には人の気配はなかった。おそらく災害支援ボランティアの宿泊施設で、作業のため出払っているのかもしれない、と勝手に想像した。後でネットで調べると、仮設住宅だった。「インスタントハウス」との名称で、名古屋工業大学の教授が考案した製品。防炎シートを空気で膨らませ、1棟あたり2時間で完成するという。

今月4日に輪島市の千枚田の被災状況を見に行くため国道249号を車で走っていると、目的地の手前付近で巨大な白いキノコのようなものが見えてきた=写真・上=。周囲には人の気配はなかった。おそらく災害支援ボランティアの宿泊施設で、作業のため出払っているのかもしれない、と勝手に想像した。後でネットで調べると、仮設住宅だった。「インスタントハウス」との名称で、名古屋工業大学の教授が考案した製品。防炎シートを空気で膨らませ、1棟あたり2時間で完成するという。  ットを敷いて寝転がったりできるスペースになっている。中は断熱材が施してあり、寒さはしのげるようだ。住宅の中を見学できなかったが、それにしてもカタチが面白い。

ットを敷いて寝転がったりできるスペースになっている。中は断熱材が施してあり、寒さはしのげるようだ。住宅の中を見学できなかったが、それにしてもカタチが面白い。 そして、完成したらぜひ見てみたい仮設住宅がある。このブログ(2月18日付)で取り上げた、世界的な建築家で知られる坂茂(ばん・しげる)氏の設計した仮設住宅。珠洲市で着工している木造2階建てで、6棟で計90戸が建つ。小さな棒状の木材を差し込んでつなげる「DLT材」を使用する。DLT材を積み上げ、箱形のユニットを形成し、これを組み合わせて6、9、12坪の住戸をつくる。内装は加工せずに木のぬくもりを生かすという。その設計構造をこの目で見てみたい。(※写真・下は、坂茂建築設計公式サイト「令和6年能登半島地震 被災地支援プロジェクト」より)

そして、完成したらぜひ見てみたい仮設住宅がある。このブログ(2月18日付)で取り上げた、世界的な建築家で知られる坂茂(ばん・しげる)氏の設計した仮設住宅。珠洲市で着工している木造2階建てで、6棟で計90戸が建つ。小さな棒状の木材を差し込んでつなげる「DLT材」を使用する。DLT材を積み上げ、箱形のユニットを形成し、これを組み合わせて6、9、12坪の住戸をつくる。内装は加工せずに木のぬくもりを生かすという。その設計構造をこの目で見てみたい。(※写真・下は、坂茂建築設計公式サイト「令和6年能登半島地震 被災地支援プロジェクト」より) 自身が大学教員だったころ、何度か学生や留学生たちを連れて能登をスタディ・ツアーで訪れ、金蔵に立ち寄った。人気だったのが、昼食に地域の人たちが用意してくれた「ジビエカレー」だった。ジビエはイノシシ肉で、地域の実情について話していただいた世話役の人は「金蔵の人口が減るごとに反比例してイノシシが増えている」と苦笑いしていたのを覚えている。2014年のツアーのときに聞いた話では、人口は130人だった。2009年の「にほんの里100選」に選ばれたときは160人と聞いていた。

自身が大学教員だったころ、何度か学生や留学生たちを連れて能登をスタディ・ツアーで訪れ、金蔵に立ち寄った。人気だったのが、昼食に地域の人たちが用意してくれた「ジビエカレー」だった。ジビエはイノシシ肉で、地域の実情について話していただいた世話役の人は「金蔵の人口が減るごとに反比例してイノシシが増えている」と苦笑いしていたのを覚えている。2014年のツアーのときに聞いた話では、人口は130人だった。2009年の「にほんの里100選」に選ばれたときは160人と聞いていた。