☆震災から4ヵ月 復旧・復興の「ふ」の字が見えない現場

元日の能登半島地震の発生からきょうで4ヵ月が経った。人的被害では、亡くなった人は245人(うち災害関連死15人)、重傷者は320人におよんでいる。そして、被災地の避難所では2420人、被災地を離れて宿泊施設などに避難している人が2186人、合せて4606人がいまも避難所での暮らしを余儀なくされている。住宅の全半壊と一部損壊は7万8568棟にも上り、うち1割を超える8142棟が全壊だった(4月30日現在・石川県危機対策課まとめ)。

被災者の方々は生活再建に向けて、どう手立てをしたらよいか悩んでおられることだろう。その選択肢として、能登に戻らず金沢やその周辺地域への移住を考える被災者が多いのではないだろうか。数字が物語っている。地震直後に避難所に身を寄せていた被災者は県のまとめで3万4000人に上っていた。現在は4606人となり、数字的には7分の1に減ったことになる。

減った理由の一つとして、仮設住宅に入居した被災者が増えているからだろう、と考えられる。では、仮設住宅の希望者はどのくらいなのか。県では被災が大きかった能登の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)で仮設住宅6254戸の建設を進めている。4月末時点で半数にあたる3200戸が完成、8月中にはすべてを被災者に提供する、としている。仮設住宅の建設戸数は被災者からの希望を集計したもので、自宅が全壊、あるいは半壊で解体する場合に入居可能となる。

ところが、6市町の全壊は7832戸、半壊は1万3095戸となっている。つまり、仮設住宅の入居希望者が少ないのだ。もちろん、全半壊の住宅には空き家となっていた家もあるだろうが、そのことを勘案しても少ない。

別の数字もある。石川県教委の発表(4月27日)によると、今月12日時点で奥能登2市2町の児童・生徒の数は小学生が1266人、中学生が770人だった。 去年5月時点と比べ小学生が453人、中学生が191人、合わせて644人減少していることが分かった。単純に計算すれば、小中合せて児童・生徒数が24%減少したことになる。震災をきっかけに奥能登を離れた家庭が増えたと推測される。

別の数字もある。石川県教委の発表(4月27日)によると、今月12日時点で奥能登2市2町の児童・生徒の数は小学生が1266人、中学生が770人だった。 去年5月時点と比べ小学生が453人、中学生が191人、合わせて644人減少していることが分かった。単純に計算すれば、小中合せて児童・生徒数が24%減少したことになる。震災をきっかけに奥能登を離れた家庭が増えたと推測される。

なぜだろう。以下は憶測だ。生活再建に欠かせないのは、まずは住まいの安定化だろう。おととい(先月29日)珠洲市の被災現場をめぐった。同市の被災地に初めて入ったのは1月30日だったが、がれきが山積みの市街地の様子はまったく変わっていなかった。いまも道路では突き上げているマンホールがいくつもあった=写真=。マンホールは道路下の下水管とつながっている。液状化で水分を多く含んだ地盤にマンホールが突き上がったのだろうと想像した。下水管の損傷も相当なものだろう。そして、珠洲市では現在も2320戸が断水となっている(4月30日現在・県企画調整室調べ)。

被災者にとってはまだまだ生活再建が見通せない。だったらこの際、金沢などに移住するかと考える若い家族層が多いのではないだろうか。奥能登4市町の4つの総合病院では3月末時点で退職、または退職意向を示している看護師が計65人に上るというショックなニュ-ス(4月13日付・毎日新聞Web版)があった。家を失った人や、目に見えない負担を背負っている人も相当にいるのだろう。震災から4ヵ月、とりとめもなく暗い話を書いてしまった。

⇒1日(水)夕・金沢の天気 くもり

と知ったのは、きょうの新聞紙面で取り上げられていた「能登復興建築人会議」の記事だった。

と知ったのは、きょうの新聞紙面で取り上げられていた「能登復興建築人会議」の記事だった。 いが、最近では行動範囲を広げて、能登地方でも出没事例が多くなっている。令和1年から5年の目撃情報によると、能登地域の9市町の全域で情報が寄せられている=図・石川県公式サイト「クマ出没分析マップ」=。

いが、最近では行動範囲を広げて、能登地方でも出没事例が多くなっている。令和1年から5年の目撃情報によると、能登地域の9市町の全域で情報が寄せられている=図・石川県公式サイト「クマ出没分析マップ」=。 きょう午前11時の開店時間に店に入ると、店主の高市範幸さんがそばをこねていた=写真・上=。しばらく様子を見学させてもらう。慣れた手つきで薄くのばしたあと、包丁で細く切る。ニ八そば。そば打ちを再開できた充実感なのだろうか、喜びなのだろうか、本人の表情が終始にこやかだった。

きょう午前11時の開店時間に店に入ると、店主の高市範幸さんがそばをこねていた=写真・上=。しばらく様子を見学させてもらう。慣れた手つきで薄くのばしたあと、包丁で細く切る。ニ八そば。そば打ちを再開できた充実感なのだろうか、喜びなのだろうか、本人の表情が終始にこやかだった。 る。そばをかみ締めると風味が口の中に広がる。いつもながらのうまいそばだ。

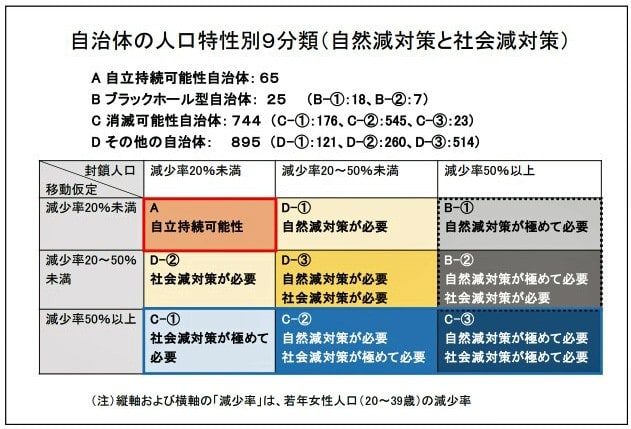

る。そばをかみ締めると風味が口の中に広がる。いつもながらのうまいそばだ。 言葉で初めて発表して衝撃が走ってから10年だ。消滅する、しないは2020年から2050年にかけて20代から30代の若い女性の人口が半減するか、しないかが基準で、半減する場合は将来的に「消滅の可能性がある自治体」と定義している=図・上=。

言葉で初めて発表して衝撃が走ってから10年だ。消滅する、しないは2020年から2050年にかけて20代から30代の若い女性の人口が半減するか、しないかが基準で、半減する場合は将来的に「消滅の可能性がある自治体」と定義している=図・上=。 が能登地区になる。

が能登地区になる。 とくに地震の被害が大きかった奥能登では、「九六の意地」という言葉がある。間口9間(約16㍍)奥行き6間(約11㍍)の大きな家を建てるのが男の甲斐性(かいしょう)とする風土だ。黒瓦と白壁、そして九六の威風堂々とした建物が奥能登で立ち並んでいる。奥能登の4市町(輪島、珠洲、穴水、能登)の被災地では、建物の構造がしっかりしていて揺れには耐えたが、裏山のがけ崩れで横倒しになった住宅をよく見かけた。そこで思ったのが、九六の家に住んでいる人たちはコンパクト化した仮設住宅で不便ではないだろうか、という懸念だった。(※写真は、裏山のがけ崩れで倒壊した大きな民家=1月30日、珠洲市で撮影)

とくに地震の被害が大きかった奥能登では、「九六の意地」という言葉がある。間口9間(約16㍍)奥行き6間(約11㍍)の大きな家を建てるのが男の甲斐性(かいしょう)とする風土だ。黒瓦と白壁、そして九六の威風堂々とした建物が奥能登で立ち並んでいる。奥能登の4市町(輪島、珠洲、穴水、能登)の被災地では、建物の構造がしっかりしていて揺れには耐えたが、裏山のがけ崩れで横倒しになった住宅をよく見かけた。そこで思ったのが、九六の家に住んでいる人たちはコンパクト化した仮設住宅で不便ではないだろうか、という懸念だった。(※写真は、裏山のがけ崩れで倒壊した大きな民家=1月30日、珠洲市で撮影) 伝説の続き。その時忠の子孫が輪島市町野町の時国家とされる。2軒ある時国家のうち丘の上にある「上時国家」は去年8月まで一般公開されていたので、これまで何度か訪ねた。入母屋造りの主屋は約200年前に造られ、間口29㍍、高さ18㍍に達する。幕府領の大庄屋などを務め、江戸時代の豪農の暮らしぶりを伝える建物でもある。国の重要文化財指定(2003年)の際には、「江戸末期の民家の一つの到達点」との評価を受けていた。

伝説の続き。その時忠の子孫が輪島市町野町の時国家とされる。2軒ある時国家のうち丘の上にある「上時国家」は去年8月まで一般公開されていたので、これまで何度か訪ねた。入母屋造りの主屋は約200年前に造られ、間口29㍍、高さ18㍍に達する。幕府領の大庄屋などを務め、江戸時代の豪農の暮らしぶりを伝える建物でもある。国の重要文化財指定(2003年)の際には、「江戸末期の民家の一つの到達点」との評価を受けていた。 網野氏が読み解いた膨大な上時国家文書8千点余(石川県指定文化財)が、元日の地震で家屋の下敷きになった。厚さ約1㍍におよぶ茅葺の屋根が地面に覆いかぶさるように倒壊した。メディア各社の報道によると、今月20日に国立文化財機構文化財防災センターのスタッフ、石川県教委や輪島市教委の職員、大学教授ら20人が「文化財レスキュー」活動を行い、主屋と離れを結ぶ廊下に保管されていた古文書を運び出した。一部に水ぬれやカビが見られ、現地で修復作業が施されるようだ。

網野氏が読み解いた膨大な上時国家文書8千点余(石川県指定文化財)が、元日の地震で家屋の下敷きになった。厚さ約1㍍におよぶ茅葺の屋根が地面に覆いかぶさるように倒壊した。メディア各社の報道によると、今月20日に国立文化財機構文化財防災センターのスタッフ、石川県教委や輪島市教委の職員、大学教授ら20人が「文化財レスキュー」活動を行い、主屋と離れを結ぶ廊下に保管されていた古文書を運び出した。一部に水ぬれやカビが見られ、現地で修復作業が施されるようだ。 け崩れが起き、集落が孤立した。さらに、がけ崩れで谷川がせき止められる「土砂ダム」ができ、各地で民家や集落が水に浸かった。また、隆起して白くなった海岸線が何㌔にも渡って続いていた。このリアルな能登の被災地の状況を知ることができたのはテレビ映像より、むしろドローンによる画像だった。(※写真は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=1月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影)

け崩れが起き、集落が孤立した。さらに、がけ崩れで谷川がせき止められる「土砂ダム」ができ、各地で民家や集落が水に浸かった。また、隆起して白くなった海岸線が何㌔にも渡って続いていた。このリアルな能登の被災地の状況を知ることができたのはテレビ映像より、むしろドローンによる画像だった。(※写真は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=1月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影) 数字だけを眺めると、たとえば珠洲市の断水は当初4800戸(1月4日時点)だったので、遅い早いは別として徐々に復旧している。先日(4月15日)、1930棟の住宅が全半壊した穴水町を訪ねた。仮設住宅の近くを通ると、洗濯物が干してある様子が見えた=写真=。ささやかな光景だが、生活実感が見て取れ、地域の復旧へと動き出しているようにも思えた。

数字だけを眺めると、たとえば珠洲市の断水は当初4800戸(1月4日時点)だったので、遅い早いは別として徐々に復旧している。先日(4月15日)、1930棟の住宅が全半壊した穴水町を訪ねた。仮設住宅の近くを通ると、洗濯物が干してある様子が見えた=写真=。ささやかな光景だが、生活実感が見て取れ、地域の復旧へと動き出しているようにも思えた。 出ると目がかゆくなり、のどに違和感も感じる。毎年のことだが、何ともやっかいな「空からの贈り物」だ。

出ると目がかゆくなり、のどに違和感も感じる。毎年のことだが、何ともやっかいな「空からの贈り物」だ。 石川県農林水産部は、奥能登地域の4市町(輪島、珠洲、穴水、能登)の農家を対象に調査を行うなどして、ことしのコメの作付け面積を推計した。それによると、去年の6割程度の1600㌶にとどまり、また例年この時期に行われるカボチャやブロッコリーといった野菜の作付け面積は去年の5割程度の35㌶になる見通しであることが分かった(4月17日付・NHK石川ニュースWeb版)。ただ、この調査は欠損したため池や用水路が4月中に復旧見込みとして算定したもので、実際に水を引いてみないと分からない水田もあり、作付け面積が変動する可能性がありそうだ。

石川県農林水産部は、奥能登地域の4市町(輪島、珠洲、穴水、能登)の農家を対象に調査を行うなどして、ことしのコメの作付け面積を推計した。それによると、去年の6割程度の1600㌶にとどまり、また例年この時期に行われるカボチャやブロッコリーといった野菜の作付け面積は去年の5割程度の35㌶になる見通しであることが分かった(4月17日付・NHK石川ニュースWeb版)。ただ、この調査は欠損したため池や用水路が4月中に復旧見込みとして算定したもので、実際に水を引いてみないと分からない水田もあり、作付け面積が変動する可能性がありそうだ。