「この世」と「あの世」がもしあるのならば、いまごろ岩城宏之さんは「あの世」で待つ武満徹や山本直純、黛敏郎らの手招きで三途の川の橋を渡ろうとしているのかしれない。そして、岩城さんは「向こうへ行けばベートベンに会えるかも知れない」と胸を弾ませているに違 いない。

いない。

もう10年以上も前の話になる。テレビ朝日系列ドキュメンタリー番組「文化の発信って何だ」を制作(1995年4月放送)する際に、オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の音楽監督で指揮者だった岩城さんにあいさつをした。初めてお会いしたので、「岩城先生、よろしくお願いします」と言うと、ムッとした表情で「ボクはセンセイではありません。指揮者です」と岩城さんから一喝された。そう言えば周囲のオーケストラスタッフは「先生」と呼ばないで、「岩城さん」か「マエストロ」と言っている。初対面で一発かまされたのがきっかけで、私も「岩城さん」あるいは「マエストロ」と呼ばせてもらっていた。

そのドキュメンタリー番組がきっかけで、足掛け10年ほど北陸朝日放送の「OEKアワー」プロデューサーをつとめた。なかでも、モーツアルト全集シリーズ(東京・朝日新聞浜離宮ホール)はシンフォニー41曲をすべて演奏する、6年余りに及ぶロングランリシーズとなった。あの一喝で「岩城社中」に仲間入りをさせてもらったというそんな乗りで仕事を続けてこられたのである。

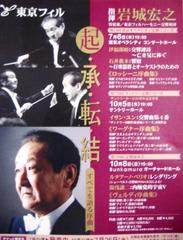

私は「岩城さんの金字塔」と呼ばれるベートーベンの交響曲1番から9番の連続演奏に2年連続でかかわった。2004年12月31日はCS放送の中継配信とドキュメンタリーの制作プロデュースのため。そして05年1月に北陸朝日放送を退職し、金沢大学に就職してからの05年12月31日には、この9時間40分にも及ぶ世界最大のクラシックコンテンツのインターネット配信(経済産業省「平成17年度地域映像コンテンツのネット配信実証事業」)のコーディネーターとしてかかわった。

それにしても、ベートーベンの交響曲を1番から9番まで聴くだけでも随分と勇気と体力がいる。そのオーケストラを指揮するとなると、どれほどの体力と精神を消耗することか。04年10月にお会いしたとき、「なぜ1番から9番までを」と伺ったところ、岩城さんは「ステージで倒れるかもしれないが、ベートーベンでなら本望」とさらりと。当時岩城さんは72歳、しかも胃や喉など25回も手術をした人である。体力的にも限界が近づいている岩城さんになぜそれが可能だったのか。それは「ベートーベンならステージで倒れても本望」という捨て身の気力、OEKの16年で177回もベートーベンの交響曲をこなした経験から体得した呼吸の調整方法と「手の抜き方」(岩城さん)のなせる技だったのである。

このインターネット配信はオーストリアのウイーンから17のIPアクセス(訪問者)があるなど、総IPアクセスは2234にのぼり、実証事業としては大成功だったと言える。インターネット配信事業は実のことろ難題があった。その一番の大きな障害が演奏者の著作権(隣接権)だった。この権利処理に関して、「オーストラリアやヨーロッパの友人が見ることができるのなら、それ(インターネット配信)はいいよ」と岩城さんの理解をいただいたからこそ実現したのである。

「ベートーベンで倒れて本望」と望んだ岩城さんの願いは叶い、ベートーベンに抱かれて眠ったのではないだろうか。インターネット配信では岩城さんに最初で最後の、そして最大にして最高のクラシックコンテンツをプレゼントしてもらったと私はいまでも感謝している。

※写真:ことし1月1日午前1時、ベートーベンの交響曲9番が終わり、観客からのスタンディング・オベイションの嵐は鳴り止まなかった=東京芸術劇場

⇒13日(火)夜・金沢の天気 はれ

<「自在コラム」で紹介した岩城さんの人となり、業績などは以下の通り>

05年5月14日・・・岩城流ネオ・ジャパネスク

05年6月10日・・・マエストロ岩城の視線

05年6月12日・・・続・マエストロ岩城の視線

05年10月5日・・・「岩、動く」「もはや運命」

05年12月20日・・・岩城宏之氏の運命の輪

05年12月21日・・・続・岩城宏之氏の運命の輪

05年12月22日・・・続々・岩城宏之氏の運命の輪

06年1月1日・・・「拍手の嵐」鳴り止まず

06年1月2日・・・続・「拍手の嵐」鳴り止まず

06年2月6日・・・ちょっと気になった言葉3題

06年6月13日・・・マエストロ岩城の死を悼む

手はそこまで意識して書いているのか、と逆に推測したりする。

手はそこまで意識して書いているのか、と逆に推測したりする。 北陸といえば冬の味覚、カニである。冬のシーズン、金沢の近江町市場では観光客がよく手にぶら提げる姿を目にする。「加賀の旅帰りはカニと手をつなぎ」(三重・男性)。太平洋側の人にとっては日本海のカニは珍味でもある。それを持って帰宅するのだが、「手をつなぎ」でニコニコと連れて帰ってきたという雰囲気、そしてどこか誇らしげな雰囲気が伝わる。

北陸といえば冬の味覚、カニである。冬のシーズン、金沢の近江町市場では観光客がよく手にぶら提げる姿を目にする。「加賀の旅帰りはカニと手をつなぎ」(三重・男性)。太平洋側の人にとっては日本海のカニは珍味でもある。それを持って帰宅するのだが、「手をつなぎ」でニコニコと連れて帰ってきたという雰囲気、そしてどこか誇らしげな雰囲気が伝わる。 の「田園」が好きだった。交響曲第6番である。ちょっとしたエピソードがある。

の「田園」が好きだった。交響曲第6番である。ちょっとしたエピソードがある。 6月13日、金沢市に本社がある、地元民放テレビ局のMRO北陸放送の取材を受けた。テーマはズバリ、ブログだ。ブログを作成するノウハウや楽しみ方、注意点などについてインタビューがあった。なぜ私にというと、実は私のかつての同業のM氏は現在MROの報道制作担当の現場のトップ。取材の数日前、彼から「宇野さんのブログ(「自在コラム」)をたまに読ませてもらっている。ぜひインタビューさせて」と電話で取材の依頼があった。インタビューというからにはインタビューに耐えるだけのレベルのブロガーであると評価してくれた証左でもあると勝手に解釈し、「OKですよ」とその場で返事をした。

6月13日、金沢市に本社がある、地元民放テレビ局のMRO北陸放送の取材を受けた。テーマはズバリ、ブログだ。ブログを作成するノウハウや楽しみ方、注意点などについてインタビューがあった。なぜ私にというと、実は私のかつての同業のM氏は現在MROの報道制作担当の現場のトップ。取材の数日前、彼から「宇野さんのブログ(「自在コラム」)をたまに読ませてもらっている。ぜひインタビューさせて」と電話で取材の依頼があった。インタビューというからにはインタビューに耐えるだけのレベルのブロガーであると評価してくれた証左でもあると勝手に解釈し、「OKですよ」とその場で返事をした。

れしかった。半面、生前お世話になりながら、東京へ行くのにお線香の一つも上げることもできない自分にもどかしさも感じた。

れしかった。半面、生前お世話になりながら、東京へ行くのにお線香の一つも上げることもできない自分にもどかしさも感じた。 日本を代表する指揮者の一人、岩城宏之(いわき・ひろゆき)さんが13日午前0時20分、心不全のため東京の聖路加病院で死去した。73歳。夫人はピアニストの木村かをりさん。

日本を代表する指揮者の一人、岩城宏之(いわき・ひろゆき)さんが13日午前0時20分、心不全のため東京の聖路加病院で死去した。73歳。夫人はピアニストの木村かをりさん。 ラを率いた。

ラを率いた。 いない。

いない。 日本の初戦、対オーストラリア戦で、日本は前半を1-0とリードしたものの、後半で一気に3点を入れられ逆転負けを喫した。1点リードで守りの姿勢に入ってしまった日本は、何も失うものがないオーストラリアの気迫に負けた。まるで心理戦だった。

日本の初戦、対オーストラリア戦で、日本は前半を1-0とリードしたものの、後半で一気に3点を入れられ逆転負けを喫した。1点リードで守りの姿勢に入ってしまった日本は、何も失うものがないオーストラリアの気迫に負けた。まるで心理戦だった。 0年の黒光りする柱や梁(はり)など古民家の持ち味を生かし再生したという建築学的な理由のほかに、周囲の里山景観と実によくマッチしているという点が評価された。その建物の中をご覧いただきたい。青々としたヨシが廊下に生けられ、気取らぬ古民家の廊下に野趣の雰囲気を醸す。ちなみに、ヨシはアシの別名。「悪(あ)し」に通じるのを忌んで、「善(よ)し」にちなんで呼んだものといわれる。

0年の黒光りする柱や梁(はり)など古民家の持ち味を生かし再生したという建築学的な理由のほかに、周囲の里山景観と実によくマッチしているという点が評価された。その建物の中をご覧いただきたい。青々としたヨシが廊下に生けられ、気取らぬ古民家の廊下に野趣の雰囲気を醸す。ちなみに、ヨシはアシの別名。「悪(あ)し」に通じるのを忌んで、「善(よ)し」にちなんで呼んだものといわれる。