☆メディアのツボ-17-

9月24日の朝日新聞の1面スクープ記事。「アコム、遅延金利率 違法の疑い」。前回の「メディアのツボ-16-」でテレビと消費者金融(サラ金)のCM問題点について触れたばかりだったので、関心を持って読んだ。

ゼニのトライアングル

記事を要約すると、消費者金融「アコム」は地方銀行など10社と提携し、地銀が商品化している消費者ローンで滞納者が発生した場合、アコムが債務保証、つまり借り手の保証人として残金を肩代わりしている。その後、アコムが新たな債権者として借り手に日数に応じて年率17%から26%の遅延損害金を課しているという。アコムの遅延損害金は消費者契約法で認められた利率(14.6%)を上回っており、同法違反の疑いが強いとしている。

記事を要約すると、消費者金融「アコム」は地方銀行など10社と提携し、地銀が商品化している消費者ローンで滞納者が発生した場合、アコムが債務保証、つまり借り手の保証人として残金を肩代わりしている。その後、アコムが新たな債権者として借り手に日数に応じて年率17%から26%の遅延損害金を課しているという。アコムの遅延損害金は消費者契約法で認められた利率(14.6%)を上回っており、同法違反の疑いが強いとしている。

審査や回収のノウハウを持つサラ金と、個人向けの融資を増やしたい地銀がタイアップしたかたち。地銀にしてみれば貸し倒れのリスクが少なくて済み、消費者金融側にとっては手数料収入を得られるというわけだ。アコムの提携先は朝日新聞によれば、北海道、スルガ、十六、広島、青森、西日本シティ、長崎、南都、北陸の9銀行のほか、三菱東京UFJ銀行との合弁会社DCキャッシュワンの10社。北海道と北陸の両銀行は「ほくほくHD」の傘下。

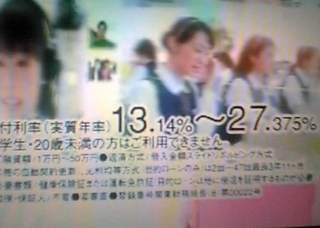

ちなみに北陸銀行の消費者ローン「クイックマン」をインターネットで調べてみる。借入限度額は1万円から300万円まで。審査によりこの範囲内で銀行が決める。ただし、初めての申し込みは100万円までとなる。専用のローンカードを発行し、北陸銀行やコンビニATMで引き出せる。融資利率は(保証料含む) 極度額100万円未満の場合は18.0%、極度額100万円以上の場合は15.0%となる。担保は不要だが、「アコム㈱の保証を受けていただきます」と明記されている。

もちろん、銀行が消費者金融の保証をつけることに違法性はない。地銀はサラ金に残金を肩代わりしてもらい、回収さえすれば、後はどうでもよいのである。ただ、この先、どんな回収のされ方をするのか、おそらく銀行は知っていて知らん顔をしている。現実、今回の記事のように消費者契約法違反の疑いがある遅延金利が問題となっている。

さらに債権者となったサラ金は今度は生命保険会社と提携して、借り手に生命保険をかけ、死亡した場合の「担保」に取ってじわじわと相手を追い立てる。ちなみにアコムなど大手消費者金融5社が借り手の自殺によって、3649件(2005年度)の保険金の支払いを受けた。5社だけで3649人の自殺者が出ているのである。これは社会問題ではないのか。

サラ金は大手銀行から融資を受け、さらに地銀から「顧客」をもらう。生命保険会社と手を結び、借り手の「命を担保」にして高利の回収に入る。サラ金、銀行、生命保険会社の「ゼニのトライアングル」である。

今回はメディアとのかかわについては触れなかったが、前回との成り行きで書いた。

⇒25日(月)朝・金沢の天気 はれ

今回受けることになった三井物産環境基金はことしで2年目の新しいファンドだ。内容は、念願だった「能登半島 里山里海自然学校」の開設と運営に要する向こう3年間の運営資金の大部分をファンドが支援するという内容だ。先述のようにかなり細かな内容まで吟味が行われた。というのも、この環境基金の一部は社会貢献をしたいという社員たちのポケットマネーが原資になっているので、選ぶほうも真剣なのだ。

今回受けることになった三井物産環境基金はことしで2年目の新しいファンドだ。内容は、念願だった「能登半島 里山里海自然学校」の開設と運営に要する向こう3年間の運営資金の大部分をファンドが支援するという内容だ。先述のようにかなり細かな内容まで吟味が行われた。というのも、この環境基金の一部は社会貢献をしたいという社員たちのポケットマネーが原資になっているので、選ぶほうも真剣なのだ。 これには訳がある。サラ金の大手6社は①7時-9時、17時-22時はCM放送をしない②22時-24時は1エリア内で1社のCMの総量を15秒スポットに換算して100本とする-という内容の「放送自粛」をしている。だから時計の針が22時00分を超えるとどっとサラ金CMが流れ出すことになる。

これには訳がある。サラ金の大手6社は①7時-9時、17時-22時はCM放送をしない②22時-24時は1エリア内で1社のCMの総量を15秒スポットに換算して100本とする-という内容の「放送自粛」をしている。だから時計の針が22時00分を超えるとどっとサラ金CMが流れ出すことになる。

河出文庫から出ている「浅間山荘事件の真実」を読んだ。元・日本テレビのアナウンサー、久能靖氏の著書だ。この本の見どころは、当時の報道陣が取材現場の視点で書いた初の本というだけでなく、記述が詳細なので、34年前のテレビ局が事件をどう伝えたのかを知る放送史上の貴重な資料であるという点だ。

河出文庫から出ている「浅間山荘事件の真実」を読んだ。元・日本テレビのアナウンサー、久能靖氏の著書だ。この本の見どころは、当時の報道陣が取材現場の視点で書いた初の本というだけでなく、記述が詳細なので、34年前のテレビ局が事件をどう伝えたのかを知る放送史上の貴重な資料であるという点だ。 USENの番組配信サービス「GyaO」はブロードバンドを活用し、番組コンテンツを提供スポンサー企業からのコマーシャル収入を得ることで、ユーザー(利用者)に無料で見せている。ビジネスモデルはテレビと同じだ。スタートは去年、すでに登録会員数1000万人を突破している。その「GyaO」が15日、東京都内で開催される21世紀臨調(「新しい日本をつくる国民会議」)主催の自民党総裁選の3候補者による公開討論会をノーカットで生中継する。総裁選まで5日と迫り、マニフェストを掲げての安部晋三、谷垣禎一、麻生太郎の3氏の激論が期待される。時間は午後3時から5時だが、中継の後はただちにアーカイブで放送(オンデマンド)するそうだ。

USENの番組配信サービス「GyaO」はブロードバンドを活用し、番組コンテンツを提供スポンサー企業からのコマーシャル収入を得ることで、ユーザー(利用者)に無料で見せている。ビジネスモデルはテレビと同じだ。スタートは去年、すでに登録会員数1000万人を突破している。その「GyaO」が15日、東京都内で開催される21世紀臨調(「新しい日本をつくる国民会議」)主催の自民党総裁選の3候補者による公開討論会をノーカットで生中継する。総裁選まで5日と迫り、マニフェストを掲げての安部晋三、谷垣禎一、麻生太郎の3氏の激論が期待される。時間は午後3時から5時だが、中継の後はただちにアーカイブで放送(オンデマンド)するそうだ。 総理は一貫して「靖国は外交カードにはならない」と主張してきた。この意味が当初理解し難かった。ところが、小泉政権の5年間で日中をめぐる事件がはっきりと見えるようになった。たとえば東シナ海の日中中間線付近でのガス田の一方的な採掘、国連の安全保障理事会に日本の常任理事国入りに反対、今なお強化している反日教育(中国版ホロコースト博物館の各地での建設)、反日デモの意図的な煽動…などを冷静に観察した日本人は次のような印象を持っているのではないか。

総理は一貫して「靖国は外交カードにはならない」と主張してきた。この意味が当初理解し難かった。ところが、小泉政権の5年間で日中をめぐる事件がはっきりと見えるようになった。たとえば東シナ海の日中中間線付近でのガス田の一方的な採掘、国連の安全保障理事会に日本の常任理事国入りに反対、今なお強化している反日教育(中国版ホロコースト博物館の各地での建設)、反日デモの意図的な煽動…などを冷静に観察した日本人は次のような印象を持っているのではないか。 結果がどうなれ、小泉総理はおそらく「無傷」で引退する歴代総理でも数少ない一人ではないか。前総理のように支持率が10数%という結果であえなく退場ということではない。小泉内閣支持率は各世論調査で今でも40-50%を維持している。なぜ高支持率を維持できているのだろうか。

結果がどうなれ、小泉総理はおそらく「無傷」で引退する歴代総理でも数少ない一人ではないか。前総理のように支持率が10数%という結果であえなく退場ということではない。小泉内閣支持率は各世論調査で今でも40-50%を維持している。なぜ高支持率を維持できているのだろうか。  国家VS国家の戦いではなく、アフガンで展開したようにテロ集団と国家の図式である。国際法にもとづく定義とか、もちろん戦争作戦でもなく、紛争あるいは掃討作戦という地域限定の争いである。その延長戦上にイラク攻撃もあった。実はこれならメディアは乗りやすい。国家と国家の争いならイスラエルとパレスチナのようにそれぞれの言い分がある。しかし、テロは絶対悪である。その理由はどうであれ報道しやすい。そのことに反発する世論が形成されないからである。

国家VS国家の戦いではなく、アフガンで展開したようにテロ集団と国家の図式である。国際法にもとづく定義とか、もちろん戦争作戦でもなく、紛争あるいは掃討作戦という地域限定の争いである。その延長戦上にイラク攻撃もあった。実はこれならメディアは乗りやすい。国家と国家の争いならイスラエルとパレスチナのようにそれぞれの言い分がある。しかし、テロは絶対悪である。その理由はどうであれ報道しやすい。そのことに反発する世論が形成されないからである。 画も視野に入れているようだ。

画も視野に入れているようだ。