☆メディアのツボ-30-

朝日新聞大阪本社の社会部記者(41)が和歌山県発注工事をめぐる談合事件で、ゴルフ場経営者(56)から、餞別名目などで15万円を受け取っていたとされるニュースがいろいろと憶測を呼んでいる。

臆すること、マイナス思考の螺旋

記事によると、記者はゴルフ場に生息してたオオタカの取材をきっかけにゴルフ経営者と知り合った。そして、02年8月に記者が異動する際、餞別として封筒を受け取り、04年9月に大阪本社に戻った時にも、出産祝いとして封筒を渡された。記者は「いつか返そう」と思い、封筒の封を切らずにカンバに入れていた。ところが、今月15日に一部の情報誌が「ゴルフ場経営者が大手紙記者に現金百万円」とする記事を掲載したことから、記者が上司に報告した。そして、未開封だった封筒を弁護士立ち合いで開けて、異動祝いが10万円、出産祝いが5万円だったことが分かったという。

記事によると、記者はゴルフ場に生息してたオオタカの取材をきっかけにゴルフ経営者と知り合った。そして、02年8月に記者が異動する際、餞別として封筒を受け取り、04年9月に大阪本社に戻った時にも、出産祝いとして封筒を渡された。記者は「いつか返そう」と思い、封筒の封を切らずにカンバに入れていた。ところが、今月15日に一部の情報誌が「ゴルフ場経営者が大手紙記者に現金百万円」とする記事を掲載したことから、記者が上司に報告した。そして、未開封だった封筒を弁護士立ち合いで開けて、異動祝いが10万円、出産祝いが5万円だったことが分かったという。

私はこの記者の心境が理解できない。なぜ4年間も封を開けずに、いつか返そうと思っていたのか。そんな思いが募っていたのであれば、即返せばいい。この記者は41歳である。ジャーナリズムの世界に浸っていたのであれば、その良し悪しが瞬間的についたはずである。それをわざわざ弁護士立ち合いのもとで封を切るいうのは狡猾である。もらったのは事実で、「うかつでした」と釈明すればいい。それをわざわざ弁護士立ち合いで封を切る必要性と意味合いがどこにあるのか。

私も新聞記者時代に同じような経験がある。駆け出しのころだ。金沢市の郊外のお祭りの取材に出かけた。すると、顔見知りの世話役の人が、「記者さん、ご苦労さま」と封筒を差し出した。私は新人だったが、それが何であるかピンときた。30年も前、そのころはおおらかな時代で、ご祝儀は断るものではないという風潮だった。でも、私は後ろめたい気がして、一計を案じた。そして、そのまま「ありがとうございます。では、お祭りの寄付金にさせてください」と封筒の宛名を町会にして返した。すると、その世話役の人は「お祭りの寄付だったら受け取らない訳にはいかないね」と言って、受け取ってくれた。

いったん手にしたご祝儀をいつまでもカバンに入れて、「いつか返そう」という心理に何か不自然さを感じる。「虎穴に入らずんば、虎子を得ず」ということわざがあり、記者仲間でもよく論議になる。自ら血まみれになる覚悟で現場に入り、そこでしか知りえない事実を仕入れる。そんな気構えがなければ記者はつとまらない。ところが誤解を招くということに過敏になっている記者はそんな場に躊躇する。そして発表文だけで書いている記者のなんと多いことか。そのことこそが問題なのだ。

この記者は虎穴に入って取材を重ねた。それは記者の本分であり原点である。返さなかったのはミステイクである。だから弁護士立ち合いということを「免罪符」にせず、受け取りましたと正直に言って社内の処分を粛々と受ければいいのである。いまさら弁護士を立ち合わせるような小細工をする必要がどこにあるのか。消防士が火の粉を払うように、記者は取材先のワナにはまらないようにとっさの判断をするのは当然である。それが出来なかったのであれば謝るしかない。それが記者という職業ではないのか。ここで沈黙して、マイナス思考の螺旋に陥る必要はない。

もし「それ以上のこと」を会社が言ってきたら、「それじゃ、先輩記者を含めてここ10年以内に取材先から祝儀をもらったすべての記者に自己申告をさせてください」と凄めばいい。堂々としていればいいのである。

⇒21日(火)夜・金沢の天気 くもり

月尾氏は文明批評家でもある。金沢での講演では、経済優先主義で没落したカルタゴ、造船の技術革新に出遅れたベネチアなどの事例を挙げ、「現代の日本は歴史に学ぶべき」と。

月尾氏は文明批評家でもある。金沢での講演では、経済優先主義で没落したカルタゴ、造船の技術革新に出遅れたベネチアなどの事例を挙げ、「現代の日本は歴史に学ぶべき」と。 04年と05年の大晦日、岩城さんが東京でベートーベンの交響曲1番から9番までを指揮するというので放送メディアの一員として付き合いをさせていただき、東京で年越しをした。で、何をしていたのかというと、大晦日の午後3時半から年越しの深夜1時を回る9時間40分ほどを、04年はCS放送「スカイ・A」で生放送、そして05年はスカイ・Aでの生放送と同時にインターネットでライブ配信した。

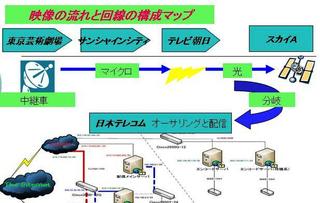

04年と05年の大晦日、岩城さんが東京でベートーベンの交響曲1番から9番までを指揮するというので放送メディアの一員として付き合いをさせていただき、東京で年越しをした。で、何をしていたのかというと、大晦日の午後3時半から年越しの深夜1時を回る9時間40分ほどを、04年はCS放送「スカイ・A」で生放送、そして05年はスカイ・Aでの生放送と同時にインターネットでライブ配信した。 煩雑さが予想されたネット配信の著作権処理は岩城さんの意向でクリアされたものの、次なる問題は9時間40分にも及ぶライブ配信。ましてや12月31日の大晦日はただでさえインターネットの回線容量が確保できないという状態にあり、安定したネット環境で配信ができるのかという懸念があった。そこで、動画サーバと映像のオーサリングを日本テレコムの東京の拠点に置くことで解決をはかった。日本で一番の大容量の回線が担保された場所にサーバを設置したのである。

煩雑さが予想されたネット配信の著作権処理は岩城さんの意向でクリアされたものの、次なる問題は9時間40分にも及ぶライブ配信。ましてや12月31日の大晦日はただでさえインターネットの回線容量が確保できないという状態にあり、安定したネット環境で配信ができるのかという懸念があった。そこで、動画サーバと映像のオーサリングを日本テレコムの東京の拠点に置くことで解決をはかった。日本で一番の大容量の回線が担保された場所にサーバを設置したのである。 韓国・中央日報の11月17日付のインターネット版だ。景気がよい中国の外資系製薬会社の一行が大挙して韓国・済州島を訪れたという記事。以下は抜粋。

韓国・中央日報の11月17日付のインターネット版だ。景気がよい中国の外資系製薬会社の一行が大挙して韓国・済州島を訪れたという記事。以下は抜粋。 音声というのはお目にかかったことがない。これは日本独特なのかと思ったりもする。おそらく制作する立場では、「とにかく後に問題が残らないようにインタビューにモザイクをかけろ、音声に変換をかけとけ」とディレクターが編集マンやカメラマンに指示しているはず。

音声というのはお目にかかったことがない。これは日本独特なのかと思ったりもする。おそらく制作する立場では、「とにかく後に問題が残らないようにインタビューにモザイクをかけろ、音声に変換をかけとけ」とディレクターが編集マンやカメラマンに指示しているはず。 クマ出没に関して、現在はドングリなどのエサ不足に加え、里山と奥山の区別がつかないほど里山が荒れ、クマ自身がその領域の見分けがつかず、里山に迷い込んでくる…などの原因が考えられている。これを人災と見るか、害獣の侵入と理解するか意見は分かれる。

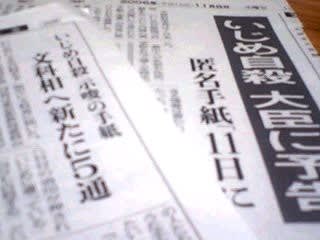

クマ出没に関して、現在はドングリなどのエサ不足に加え、里山と奥山の区別がつかないほど里山が荒れ、クマ自身がその領域の見分けがつかず、里山に迷い込んでくる…などの原因が考えられている。これを人災と見るか、害獣の侵入と理解するか意見は分かれる。 文科省に最初に届いたのは今月7日。差出人は不明だが、大臣、教育委員会、校長など宛てた合計7通の手紙が入っていた。それを新聞やテレビのメディアは写真つきでその手紙で紹介した。すると、後日さらに5通の匿名のテレビが大臣宛てに届いた。

文科省に最初に届いたのは今月7日。差出人は不明だが、大臣、教育委員会、校長など宛てた合計7通の手紙が入っていた。それを新聞やテレビのメディアは写真つきでその手紙で紹介した。すると、後日さらに5通の匿名のテレビが大臣宛てに届いた。 昨夜、金沢の繁華街・片町を歩くと、居酒屋などでは6日解禁となったズワイガニがさっそくお目見えしていた。例年、解禁初日には石川県内から100隻を越える底引き網漁船が出港し、近江町市場の店頭にはドンとカニが並ぶ。ご祝儀相場が立つので高値で売れるからだ。だが、庶民にはちょっと手が出せない。何しろ一匹数千円の食材なのである。

昨夜、金沢の繁華街・片町を歩くと、居酒屋などでは6日解禁となったズワイガニがさっそくお目見えしていた。例年、解禁初日には石川県内から100隻を越える底引き網漁船が出港し、近江町市場の店頭にはドンとカニが並ぶ。ご祝儀相場が立つので高値で売れるからだ。だが、庶民にはちょっと手が出せない。何しろ一匹数千円の食材なのである。 帰化植物(外来種)。北アメリカ原産の多年草で、土手や荒れ地、休耕田に群生している。植物に詳しいスタッフに聞くと、明治ごろに渡来し、観賞用に栽培されたものが野生化し、戦後急速に全国に広がったそうだ。北九州地方では炭坑の閉山にあわせて繁殖したので「閉山草」ともいわれているとか。花期は10-11月で、ちょうど今ごろ列島を黄色に染める。

帰化植物(外来種)。北アメリカ原産の多年草で、土手や荒れ地、休耕田に群生している。植物に詳しいスタッフに聞くと、明治ごろに渡来し、観賞用に栽培されたものが野生化し、戦後急速に全国に広がったそうだ。北九州地方では炭坑の閉山にあわせて繁殖したので「閉山草」ともいわれているとか。花期は10-11月で、ちょうど今ごろ列島を黄色に染める。 かし、かつてマスメディアの業界にいた私には、正力松太郎は図抜けて存在感がある。正力は警察官僚から新聞王となり、政治家となり、またメディア王、テレビ王にもなった。彼を押し上げた原動力には四高の人脈があった。

かし、かつてマスメディアの業界にいた私には、正力松太郎は図抜けて存在感がある。正力は警察官僚から新聞王となり、政治家となり、またメディア王、テレビ王にもなった。彼を押し上げた原動力には四高の人脈があった。 揮することになる。しかし、摂政宮皇太子(後の昭和天皇)が24歳の男にステッキ銃で狙撃された虎ノ門事件で、警察部長として皇室警護の責任者の立場にあった正力も懲戒免官された。この後、後藤新平や日本工業倶楽部の支援のもと、読売新聞の経営を引き受けることになる。ここから戦後、読売新聞の部数を破竹勢いで伸ばし、日本テレビなど設立して新聞王、テレビ王として、その存在を揺るぎないものしていく。

揮することになる。しかし、摂政宮皇太子(後の昭和天皇)が24歳の男にステッキ銃で狙撃された虎ノ門事件で、警察部長として皇室警護の責任者の立場にあった正力も懲戒免官された。この後、後藤新平や日本工業倶楽部の支援のもと、読売新聞の経営を引き受けることになる。ここから戦後、読売新聞の部数を破竹勢いで伸ばし、日本テレビなど設立して新聞王、テレビ王として、その存在を揺るぎないものしていく。