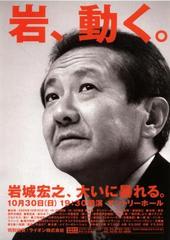

☆哀悼2006「岩城宏之さん」

このブログを、ベートーベンの交響曲第7番を聴きながら書いている。この明るく軽快な曲想にどれほど癒されたことか。聴いているCDは今年6月に逝去した指揮者の岩城宏之さんとオーケストラ・アサンブル金沢(OEK)によるものである。私にとって、岩城さんのCDということで思い入れが深い。

05年の大晦日から06年の元旦の年越しコンサート(東京芸術劇場)は岩城さんがベートーベンの交響曲9番までを全曲指揮する世界で唯一のクラシックコンテンツだった。経済産業省から事業委託を受けた石川県映像事業協同組合は、北陸朝日放送(HAB)にインターネット配信のコンテンツ制作を委託。HABはスカイ・A(大阪)と共同制作するという枠組みで05年のベートーベンチクルス(連続演奏)を番組化した。私はそのネット配信の総合プロデュース役で、演奏を聴きながら東京で越年した。

05年の大晦日から06年の元旦の年越しコンサート(東京芸術劇場)は岩城さんがベートーベンの交響曲9番までを全曲指揮する世界で唯一のクラシックコンテンツだった。経済産業省から事業委託を受けた石川県映像事業協同組合は、北陸朝日放送(HAB)にインターネット配信のコンテンツ制作を委託。HABはスカイ・A(大阪)と共同制作するという枠組みで05年のベートーベンチクルス(連続演奏)を番組化した。私はそのネット配信の総合プロデュース役で、演奏を聴きながら東京で越年した。

大晦日で通信回線が混み合うことを想定して、ストリーミングサーバを日本テレコムの社屋内に置いた。9時間40分のネット配信でのIPアクセス(訪問者数)は2234となった。クラシック音楽のファンは国民の数%と言われおり、スポーツ映像やドラマと比べれば格段に少ないIPアクセスかも知れないが、クラシックコンテンツとすると随分とアクセスを集めた。

2234のログを解析をした結果、訪問者のうちウイーンから17アクセスがあった。テレコム・オーストリアのサーバードメインだった。クラシックの本場から、このコンサートイベントはモニターされていたのである。私自身の怠慢で、このことを岩城さんに報告するチャンスを逸してしまった。その岩城さんは手術のために入院、そしてことし6月に逝去された。

もしこのウイーンからのアクセスを報告していれば、岩城さんはニヤリと笑って、「ニホンのイワキはとんでもないことをやってくれたと世界の連中は言っているだろう。それで本望だ」と言葉を返してくれたに違いない。

04年に岩城さんが初めて大晦日のベートーベン演奏をやると宣言したとき、「派手好きな山本直純(故人)がやるなら理解できるが、岩城さんがやるべきコンサートではないのではないか」と評する声もあった。しかし、その目標設定が手術を重ねた岩城さんを元気にしたのは間違いない。

岩城さんは2度目の演奏を終えた打ち上げパーティーの席上で、3度目の挑戦を宣言していた。それが叶わなくなった今、その後も「岩城さんの後を引き継いで大晦日のベートーベンをオレがやる」という指揮者は現れていない。

⇒27日(水)朝・金沢の天気 くもり

限りある天然資源、石油の可採年数はあと40.5年とされる。そこで「省エネ」と言って、長くも持たせよう、効率よく使おうと、地球温暖化現象ともあいまって世界中が大合唱している。しかし、養老氏は「ちょっと乱暴な言い方ですが」と前置きして、「省エネすれば石油資源の寿命が延びてしまう」「限りある資源だから一刻も早く使い切れ」「その先に幸せな地球が待っている」と断じる。

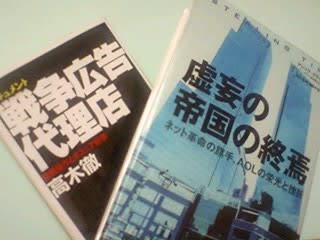

限りある天然資源、石油の可採年数はあと40.5年とされる。そこで「省エネ」と言って、長くも持たせよう、効率よく使おうと、地球温暖化現象ともあいまって世界中が大合唱している。しかし、養老氏は「ちょっと乱暴な言い方ですが」と前置きして、「省エネすれば石油資源の寿命が延びてしまう」「限りある資源だから一刻も早く使い切れ」「その先に幸せな地球が待っている」と断じる。  「ドキュメント戦争広告代理店」(高木徹著、講談社文庫)だ。とくに「虚妄の帝国の終焉」は2度読んだ。

「ドキュメント戦争広告代理店」(高木徹著、講談社文庫)だ。とくに「虚妄の帝国の終焉」は2度読んだ。 ネット配信を無事終え、その2週間後にイタリアのフィレンツェに調査のため渡航した。しかも、渡航前日の成田でパスポートを金沢の自宅に置き忘れたことに気がつき、フライト当日の朝、家人に送ってもらったパスポートを羽田空港に取りに行くというハプニングも。そんなあわただしい1年のスタートだった。

ネット配信を無事終え、その2週間後にイタリアのフィレンツェに調査のため渡航した。しかも、渡航前日の成田でパスポートを金沢の自宅に置き忘れたことに気がつき、フライト当日の朝、家人に送ってもらったパスポートを羽田空港に取りに行くというハプニングも。そんなあわただしい1年のスタートだった。 そのおさらい。政府のタウンミーティング調査委員会の最終報告書(12月13日)を読んでいくと、15回の「やらせ」のうち6回が法務省がらみ。04年12月18日(東京)、05年1月15日(香川)、05年4月17日(宇都宮)、05年6月25日(金沢)、05年10月23日(那覇)、06年3月25日(宮崎)の6回のうち、宮崎を除く5回で一致点があった。そのすべてに当時の法務大臣、南野(のおの)知恵子氏(参議員)が出席していた。南野氏と言えば、04年8月の第2次小泉改造内閣で法務大臣に就任して以来、「なにぶん専門家ではないもので」と述べて失言が取りざたされていた。もともと看護婦さんだったので、支援団体は日本看護協会。法務とは畑違いなので、前述のような発言になったのだろう。

そのおさらい。政府のタウンミーティング調査委員会の最終報告書(12月13日)を読んでいくと、15回の「やらせ」のうち6回が法務省がらみ。04年12月18日(東京)、05年1月15日(香川)、05年4月17日(宇都宮)、05年6月25日(金沢)、05年10月23日(那覇)、06年3月25日(宮崎)の6回のうち、宮崎を除く5回で一致点があった。そのすべてに当時の法務大臣、南野(のおの)知恵子氏(参議員)が出席していた。南野氏と言えば、04年8月の第2次小泉改造内閣で法務大臣に就任して以来、「なにぶん専門家ではないもので」と述べて失言が取りざたされていた。もともと看護婦さんだったので、支援団体は日本看護協会。法務とは畑違いなので、前述のような発言になったのだろう。 政府が発表した「タウンミーティング調査委員会最終報告」(今月13日)をもとに金沢でのタウンミーティングの「やらせ」を検証すると、法務省から金沢地検と金沢地方法務局に質問者探しの指示があった。実際、去年6月25日のタウンミーティングでは地検や法務局の職員の友人・親戚3人が発言した。

政府が発表した「タウンミーティング調査委員会最終報告」(今月13日)をもとに金沢でのタウンミーティングの「やらせ」を検証すると、法務省から金沢地検と金沢地方法務局に質問者探しの指示があった。実際、去年6月25日のタウンミーティングでは地検や法務局の職員の友人・親戚3人が発言した。 東大のイチョウは校章にもなっているだけあって、キャンパス全体を黄色く染めるくらい本数は多い。そのイチョウと赤門がコントラスを描いて、これも見ごたえのある風景だ。青森から訪れたという女子高生が記念撮影に夢中だった=写真=。

東大のイチョウは校章にもなっているだけあって、キャンパス全体を黄色く染めるくらい本数は多い。そのイチョウと赤門がコントラスを描いて、これも見ごたえのある風景だ。青森から訪れたという女子高生が記念撮影に夢中だった=写真=。 たとえば、キノコは合理的な施設栽培が主流となって、店頭では四季を問わず様々なキノコが並んでいる。しかし、それらのキノコからは味や香り、品質そして季節感が感じられない。味より合理性を重視した供給体制が多すぎる。

たとえば、キノコは合理的な施設栽培が主流となって、店頭では四季を問わず様々なキノコが並んでいる。しかし、それらのキノコからは味や香り、品質そして季節感が感じられない。味より合理性を重視した供給体制が多すぎる。 大手紙の全国調査は選挙人名簿から3000人を地域的や性別・年代などの偏りがないように無作為で選び、「有権者全体の縮図」をつくる。全国の有権者は1億330万人(05年)なので、1人がおよそ3万人余りの代表となるわけだ。ちなみに私が住む石川県の場合だと28人が調査対象数だ。

大手紙の全国調査は選挙人名簿から3000人を地域的や性別・年代などの偏りがないように無作為で選び、「有権者全体の縮図」をつくる。全国の有権者は1億330万人(05年)なので、1人がおよそ3万人余りの代表となるわけだ。ちなみに私が住む石川県の場合だと28人が調査対象数だ。 東京生まれの岩城さんは読売ジャイアンツのファンだった。親友だった故・武満徹さんが阪神ファンで、岩城さんがある新聞のコラムで「テレビの画面と一緒に六甲おろしを大声で歌っていた」「あのくだらない応援歌を」と懐かしみを込めて書いていた。また、岩城さんはクラシックを野球でたとえ、04年と05年の大晦日、ベートーベンの1番から9番の交響曲を一人で指揮したときも、作曲家の三枝成彰さんとのステージトークで「ベートーベンのシンフォニーは9打数9安打、うち5番、7番、9番は場外ホームランだね」と述べていた。面白いたとえである。

東京生まれの岩城さんは読売ジャイアンツのファンだった。親友だった故・武満徹さんが阪神ファンで、岩城さんがある新聞のコラムで「テレビの画面と一緒に六甲おろしを大声で歌っていた」「あのくだらない応援歌を」と懐かしみを込めて書いていた。また、岩城さんはクラシックを野球でたとえ、04年と05年の大晦日、ベートーベンの1番から9番の交響曲を一人で指揮したときも、作曲家の三枝成彰さんとのステージトークで「ベートーベンのシンフォニーは9打数9安打、うち5番、7番、9番は場外ホームランだね」と述べていた。面白いたとえである。