☆「復興先導プロジェクト」って何だ~4 能登キャンパスで学ぶ

能登半島地震の後で亡くなった人を災害関連死とするかどうかを判断する石川県と3市町(輪島市、珠洲市、能登町)の合同審査会(委員構成=弁護士3人、医師2人)が今月14日に非公開で行われ、申請のあった35人のうち30人について関連死と認められると判断された。これを受けて、3市町はきのう(23日)、30人について関連死を正式認定した。

輪島市は遺族の同意を得て、関連死についての死因などを公式サイトで公表している。それによると、80代の女性の場合、「近隣のビニールハウスに避難しており、トイレが使用できないため近くの畑へ行き転倒、自力で動けない状態となり、低体温症のため死亡」、また、60代の男性の場合、「避難所への避難による生活環境の激変により心身に相当の負荷が生じ、専門的な医療を受けることができない状況で基礎疾患が悪化した結果、肝不全のため死亡」。日常ならば救える命が被災地でこうして亡くなるとは、じつに痛ましい。

前回ブログの続き。能登半島地震を超えて新しい能登を創造する夢のある思い切ったプロジェクトを石川県が掲げる『創造的復興リーディングプロジェクト』。13の取り組みのうち、今回は【2】能登サテライトキャンパス構想の推進、を取り上げる。

「サテライトキャンパス」は聞き慣れない言葉。大学など教育機関の本部から地理的に離れた場所に設置されたキャンパスのことを意味する。2011年3月に「能登キャンパス構想推進協議会」という、県内の大学と能登の4市町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)が連携する組織が創られた。大学などの教育機関がない能登を一つの大学キャンパスに見立て、学生の交流や教育研究、地域貢献などの活動を行う。いまも「能登キャンパス推進協議会」と名称を一部変更し、金沢大の理事・副学長が会長となり活動を継続している。

「サテライトキャンパス」は聞き慣れない言葉。大学など教育機関の本部から地理的に離れた場所に設置されたキャンパスのことを意味する。2011年3月に「能登キャンパス構想推進協議会」という、県内の大学と能登の4市町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)が連携する組織が創られた。大学などの教育機関がない能登を一つの大学キャンパスに見立て、学生の交流や教育研究、地域貢献などの活動を行う。いまも「能登キャンパス推進協議会」と名称を一部変更し、金沢大の理事・副学長が会長となり活動を継続している。

能登キャンパスの活動のなかで注目を集め、地元から喜ばれているのが「祭りの環(わ)」プロジェクトだ。穴水町の沖波大漁祭り、能登町の矢波諏訪祭、輪島市の黒島天領祭、珠洲市の粟津の秋祭りについて、事前に学生たちが祭りの歴史などを学び、当日に担ぎ手として参加する。地域にとって、高齢化と人口減少で担ぎ手が足りない中、まとまった数の学生たちが参加してキリコや曳山が動くことはじつにうれしい話だ。自身も金沢大の教員時代に学生や留学生を連れて何度か参加したが、地域の人たちから「若い人たちが来てくれて、祭りが明るくなった」と喜ばれたことが印象に残っている。

リーディングプロジェクトの【2】能登サテライトキャンパス構想の推進の取り組みは、県が能登キャンパス推進協議会と連携して、【9】能登の「祭り」の再興を目指すのだろう。実績を踏まえた取り組みになる。そして何より、学生たちにとっては、祭りの参加を通じて、被災地の実情を見て、被災者から話を聞いて学ぶチャンスではないだろうか。

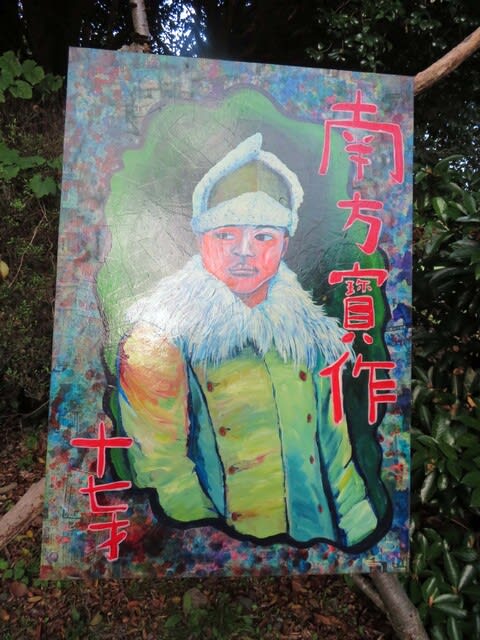

(※写真は、2017年8月の輪島市門前町の黒島天領祭の曳山。先導役が「山2つ」と声をかけると、山側方向に棒を2度押す。学生たちもエネルギーが試される)

⇒24日(金)午前・金沢の天気 はれ

祭りが能登復興のリーディングプロジェクトとして掲げられたのも、能登では「1年365日は祭りの日のためにある」、「盆や正月に帰らんでいい、祭りの日には帰って来いよ」という言葉があるくらい能登人は祭りが好きだからだ。ところが、震災で能登で一番大きな祭りとして知られ、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている七尾市の青柏祭(5月3-5日)の曳山巡行が中止となった。地元で「でか山」と呼ばれる曳山の大きさは高さ12㍍、ビルにして4階建ての高さ=写真・上、七尾市役所公式サイトより=。地元の人たちも「日本で一番でかい」と自慢していただけに、「やっぱりダメか」と地元だけでなく、能登にもショックが走った。

祭りが能登復興のリーディングプロジェクトとして掲げられたのも、能登では「1年365日は祭りの日のためにある」、「盆や正月に帰らんでいい、祭りの日には帰って来いよ」という言葉があるくらい能登人は祭りが好きだからだ。ところが、震災で能登で一番大きな祭りとして知られ、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている七尾市の青柏祭(5月3-5日)の曳山巡行が中止となった。地元で「でか山」と呼ばれる曳山の大きさは高さ12㍍、ビルにして4階建ての高さ=写真・上、七尾市役所公式サイトより=。地元の人たちも「日本で一番でかい」と自慢していただけに、「やっぱりダメか」と地元だけでなく、能登にもショックが走った。 一方、能登で一番勢いのある祭りとして知られるのが、能登町宇出津(うしつ)の「あばれ祭り」(7月5、6日)だ。この祭りは曳山巡行ではなく、地元でキリコと呼ぶ「切子灯籠(きりことうろう)」を大人たちが担いで巡行する。なので、道路に少々のおうとつがあっても足元に気をつければ動かすことは可能だ。「あばれ祭り」の開催について話し合う運営協議会が3月27日に開かれ、実施する方針を確認した。2日間にわたって40基のキリコが繰り出し、広場に集まって、松明(たいまつ)のまわりを勇壮に乱舞する=写真・下、日本遺産公式ホームページより=。神輿を川に投げ込んだり、火の中に放り込むなど、担ぎ手が思う存分に暴れる。祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。

一方、能登で一番勢いのある祭りとして知られるのが、能登町宇出津(うしつ)の「あばれ祭り」(7月5、6日)だ。この祭りは曳山巡行ではなく、地元でキリコと呼ぶ「切子灯籠(きりことうろう)」を大人たちが担いで巡行する。なので、道路に少々のおうとつがあっても足元に気をつければ動かすことは可能だ。「あばれ祭り」の開催について話し合う運営協議会が3月27日に開かれ、実施する方針を確認した。2日間にわたって40基のキリコが繰り出し、広場に集まって、松明(たいまつ)のまわりを勇壮に乱舞する=写真・下、日本遺産公式ホームページより=。神輿を川に投げ込んだり、火の中に放り込むなど、担ぎ手が思う存分に暴れる。祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。 口ばしを損傷したことが原因で死んでしまう。当時、能登の人たちは「佐渡に送らなければ、こんなことにならなかったのに」と残念がった。

口ばしを損傷したことが原因で死んでしまう。当時、能登の人たちは「佐渡に送らなければ、こんなことにならなかったのに」と残念がった。 創造的復興プランのスローガンは「能登が示す、ふるさとの未来 Noto, the future of country」。新しい能登を創造する夢のある思い切ったプロジェクトを『創造的復興リーディングプロジェクト』と位置付ける。4つの柱で構成される。▽教訓を踏まえた災害に強い地域づくり、▽ 能登の特色ある生業(なりわい)の再建、▽暮らしとコミュニティの再建、▽誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

創造的復興プランのスローガンは「能登が示す、ふるさとの未来 Noto, the future of country」。新しい能登を創造する夢のある思い切ったプロジェクトを『創造的復興リーディングプロジェクト』と位置付ける。4つの柱で構成される。▽教訓を踏まえた災害に強い地域づくり、▽ 能登の特色ある生業(なりわい)の再建、▽暮らしとコミュニティの再建、▽誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり その内容が濃い。戦前に人々はなぜ満蒙開拓のために大陸に渡ったのか、そして軍人に志願したのか、どのような戦争だったのかを、立て札の文字をたどりながら、設置されている絵画を見ながら追体験していく。ただ、ストーリーが記された立て札は87枚、絵画は50点もある。立て札一枚一枚を読んで、さらに絵を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなったの覚えている。

その内容が濃い。戦前に人々はなぜ満蒙開拓のために大陸に渡ったのか、そして軍人に志願したのか、どのような戦争だったのかを、立て札の文字をたどりながら、設置されている絵画を見ながら追体験していく。ただ、ストーリーが記された立て札は87枚、絵画は50点もある。立て札一枚一枚を読んで、さらに絵を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなったの覚えている。 輪島市や珠洲市では集落の裏山が崩れているところが各地にある。珠洲市の山間部でがけ崩れが起き、土砂の一部が民家に押し寄せている=写真・上、2月22日撮影=。梅雨の大雨によって、がけ崩れや山崩れが起き、民家への2次被害が出るのではないか。

輪島市や珠洲市では集落の裏山が崩れているところが各地にある。珠洲市の山間部でがけ崩れが起き、土砂の一部が民家に押し寄せている=写真・上、2月22日撮影=。梅雨の大雨によって、がけ崩れや山崩れが起き、民家への2次被害が出るのではないか。 た、地震でため池の土手に亀裂などが入っていると、大雨で雨量が急激に増すことでため池が決壊する可能性がある。こうなると、下流にある集落に水害が起きる。(※写真・下は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=1月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影)

た、地震でため池の土手に亀裂などが入っていると、大雨で雨量が急激に増すことでため池が決壊する可能性がある。こうなると、下流にある集落に水害が起きる。(※写真・下は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=1月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影) こと分かった。能登の9市町の地元消防署への取材を基に共同通信が集計した(5月16日付・北陸中日新聞)。

こと分かった。能登の9市町の地元消防署への取材を基に共同通信が集計した(5月16日付・北陸中日新聞)。 戸惑いがいくつかある。審査が行われたのは3市町の35人(珠洲19人、輪島9人、能登7人)だった。認定されたのは30人(珠洲14人、輪島9人、能登7人)。珠洲の5人ついては、委員が追加資料の提出を求めたため次回以降に再審査となる。戸惑いというのも、今回審査された人数が少ないのではと感じるからだ。遺族からの申請数は輪島市だけでも53人に上っている。ところが、今回は9人しか審査されていない。このペースだと輪島市の申請数の審査を終えるのにあと5ヵ月はかかることになる。もちろん、数をこなす単純な作業ではなく、ある意味で「書面上の検死」なので時間がかかるのは分かる。

戸惑いがいくつかある。審査が行われたのは3市町の35人(珠洲19人、輪島9人、能登7人)だった。認定されたのは30人(珠洲14人、輪島9人、能登7人)。珠洲の5人ついては、委員が追加資料の提出を求めたため次回以降に再審査となる。戸惑いというのも、今回審査された人数が少ないのではと感じるからだ。遺族からの申請数は輪島市だけでも53人に上っている。ところが、今回は9人しか審査されていない。このペースだと輪島市の申請数の審査を終えるのにあと5ヵ月はかかることになる。もちろん、数をこなす単純な作業ではなく、ある意味で「書面上の検死」なので時間がかかるのは分かる。 輪島市里町で完成した木造長屋の仮設住宅は周囲の里山とマッチしていて景観的にも合っている=写真、5月3日撮影=。27棟・100戸が建てられ、コンパクトな1DKや車椅子の利用を考慮した部屋、さらに和室のあるタイプもあり、入居者に配慮した仮設住宅だ。配慮はこれだではない。従来のプレハブ型は取り壊すことを前提に原則2年で退去しなければならないのに対し、木造長屋型は2年が経過した後は輪島市営住宅に転用され、被災者が長く住み続けることができるようだ。

輪島市里町で完成した木造長屋の仮設住宅は周囲の里山とマッチしていて景観的にも合っている=写真、5月3日撮影=。27棟・100戸が建てられ、コンパクトな1DKや車椅子の利用を考慮した部屋、さらに和室のあるタイプもあり、入居者に配慮した仮設住宅だ。配慮はこれだではない。従来のプレハブ型は取り壊すことを前提に原則2年で退去しなければならないのに対し、木造長屋型は2年が経過した後は輪島市営住宅に転用され、被災者が長く住み続けることができるようだ。 た評価の重荷を背負いながら愛耕会のメンバーは努力を重ねたものの、それでも「1000分の120」にとどまった。

た評価の重荷を背負いながら愛耕会のメンバーは努力を重ねたものの、それでも「1000分の120」にとどまった。