☆被災地の復興に想い込め 金沢でTSUKEMENコンサート

能登半島地震の復興を支援するチャリティーコンサートがあると誘われ、きのう15日午後、会場の石川県文教会館ホールに出かけた。国際ソロプチミスト金沢が主催するコンサート。ソロプチミストは女性たちによる国際的なボランティア組織で、経済的支援を必要とする女性と子どもたちへ支援を行っていて、国際ソロプチミスト金沢は設立から52年の活 動実績を積んでいる。2022年には、緊急な災害時に支援を必要とする地域の人たちへのタイムリーな援助を行うための独自の基金を設立していて、今回のコンサートはその一環。

動実績を積んでいる。2022年には、緊急な災害時に支援を必要とする地域の人たちへのタイムリーな援助を行うための独自の基金を設立していて、今回のコンサートはその一環。

コンサートはピアノとバイオリン、ビオラによるアンサンブル・ユニットで知られる「TSUKEMEN」の演奏。ホール(590席)はほぼ満席の状態となっていた。メンバーはTAIRIKU(タイリク)、SUGURU(スグル)、KENTA(ケンタ)の男性ミュージシャン3人。演奏はクラシックからオリジナルまで9曲。ただ、それぞれの曲がまさに変幻自在にアレンジされていて、クラシックの入りなのだが、映画音楽やジャズ、ポップスなどを「ごちゃまぜ」にしてクラシック風に演奏することで楽しく聴かせる。

2曲目に演奏した『Take five for Elise』は、ベートーベンの『エリーゼのために』とジャズの名曲『Take five』をミックスさせたもの。3曲目の『トルコ天国地獄行進曲』はモーツアルトの『トルコ行進曲』とオッフェンバックの『天国と地獄』を短縮してミックスさせたもの。そしてオリジナル曲の『蝉時雨』では日本の夏の情景を映し出すために、なんとバイオリンでセミや鳥の鳴き声を弾き出す。1曲1曲が予測不能な楽曲として流れていくのだ。(※写真は、TSUKEMENの15日付インスタグラムより)

2曲目に演奏した『Take five for Elise』は、ベートーベンの『エリーゼのために』とジャズの名曲『Take five』をミックスさせたもの。3曲目の『トルコ天国地獄行進曲』はモーツアルトの『トルコ行進曲』とオッフェンバックの『天国と地獄』を短縮してミックスさせたもの。そしてオリジナル曲の『蝉時雨』では日本の夏の情景を映し出すために、なんとバイオリンでセミや鳥の鳴き声を弾き出す。1曲1曲が予測不能な楽曲として流れていくのだ。(※写真は、TSUKEMENの15日付インスタグラムより)

こうした変幻自在な楽曲を3人が呼吸を合わせて演奏できるのは、グループ結成16年というキャリアの長さもあるだろう。そもそも、グループ名の「ツケメン」も妙だ。「つけ麺」をイメージする。グループリーダーであるTAIRIKUの父親、シンガーソングライターさだまさしから「イケメンまではいかないからツケメンぐらいだろ」といわれたことがきっかけで、グループ名をTSUKEMENとしたようだ。

国際ソロプチミスト金沢ではこれまで避難所や仮設住宅に赴いて、小型家電(電子レンジや電気ポット、炊飯器など)などを手渡している。コンサートの開幕のあいさつで、ソロプチミスト金沢の会長は、被災地へは息の長い支援が必要で、チャリティーコンサートでの収益金はその活動に充てていくと述べていた。そして、コンサートのパンフを読むと、グループの一人、バイオリンのKENTAは熊本県出身とある。2016年4月に震度7の揺れが2回あった熊本地震。能登の被災地への想いとダブらせながら、心を込めたコンサートだったのではないだろうか。

⇒16日(日)夜・金沢の天気 くもり

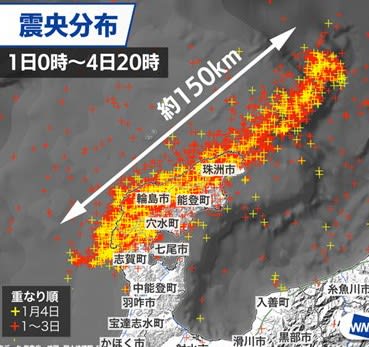

話は変わる。今回の地震の特徴はなんだろう。メディア各社のインタビューで専門家や研究者は、半島の北東から南西にのびる150㌔の活断層がずれ動いたことを特徴の一つとして挙げている。1995年1月17日の阪神・淡路大震災を引き起こした活断層は50㌔ほどとこれまで言われているので、長さはその3倍にもなる。(※図はウエザーニュース公式ホームページより)

話は変わる。今回の地震の特徴はなんだろう。メディア各社のインタビューで専門家や研究者は、半島の北東から南西にのびる150㌔の活断層がずれ動いたことを特徴の一つとして挙げている。1995年1月17日の阪神・淡路大震災を引き起こした活断層は50㌔ほどとこれまで言われているので、長さはその3倍にもなる。(※図はウエザーニュース公式ホームページより) 石川県のまとめによると、被災地の体育館や公民館に身を寄せている1次避難者は1317人(6月11日時点)。長期化する避難生活に加え、この暑さが体にこたえるのではないだろうか。先日(今月6日)輪島市の被災地で倒壊した家屋で作業をしている中年夫妻らしき男女に、「たいへんですね」と声がけすると、「服を取り出しに来たんや」と男性から返事があった。それ以上は尋ねなかったが、2人はビニール袋に衣類を詰めていた。避難所あるいは仮設住宅に入ったときは冬服だったが、この暑さで半袖などの衣類を取り出しに来たようだった。それにしても、日照りの被災地で作業をしている人たちを見かけると、他人事ながら熱中症は大丈夫かとつい心配になる。(※写真は、輪島市の仮設住宅=6月4日撮影)

石川県のまとめによると、被災地の体育館や公民館に身を寄せている1次避難者は1317人(6月11日時点)。長期化する避難生活に加え、この暑さが体にこたえるのではないだろうか。先日(今月6日)輪島市の被災地で倒壊した家屋で作業をしている中年夫妻らしき男女に、「たいへんですね」と声がけすると、「服を取り出しに来たんや」と男性から返事があった。それ以上は尋ねなかったが、2人はビニール袋に衣類を詰めていた。避難所あるいは仮設住宅に入ったときは冬服だったが、この暑さで半袖などの衣類を取り出しに来たようだった。それにしても、日照りの被災地で作業をしている人たちを見かけると、他人事ながら熱中症は大丈夫かとつい心配になる。(※写真は、輪島市の仮設住宅=6月4日撮影) きょうも2隻が家族や関係者に見送られながら出港した。船は大漁旗を海になびかせ、また見送る側は操業の安全と大漁を願うカラーテープを船に投げ、海に彩りを添えている。(※写真は、小木を拠点に里海の教育と研究に取り組んでいる一般社団法人「能登里海教育研究所」の浦田慎氏提供)

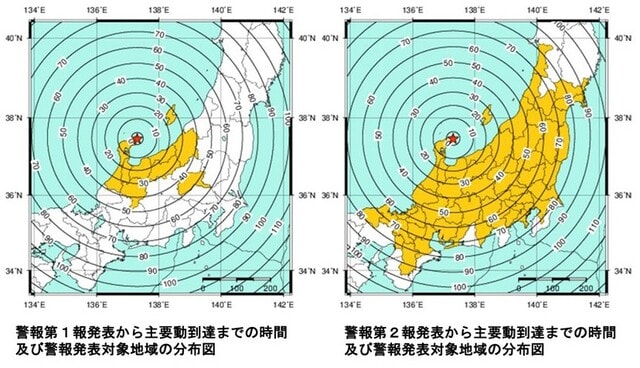

きょうも2隻が家族や関係者に見送られながら出港した。船は大漁旗を海になびかせ、また見送る側は操業の安全と大漁を願うカラーテープを船に投げ、海に彩りを添えている。(※写真は、小木を拠点に里海の教育と研究に取り組んでいる一般社団法人「能登里海教育研究所」の浦田慎氏提供) 地域は限定的だった。そして、緊急地震速報が出されていた東北から関東、近畿地方では震度1から2程度の揺れが多かった。(※図は、左が6月3日朝に出された緊急地震速報の第1報エリア、右が第2報エリア=6月10日付・気象庁公式サイト「地震活動及び火山活動について」資料より)

地域は限定的だった。そして、緊急地震速報が出されていた東北から関東、近畿地方では震度1から2程度の揺れが多かった。(※図は、左が6月3日朝に出された緊急地震速報の第1報エリア、右が第2報エリア=6月10日付・気象庁公式サイト「地震活動及び火山活動について」資料より) このブログで輪島市の輪島漁港や鹿磯(かいそ)漁港での海底の隆起を取り上げた。同じ能登半島の海でも石崎漁港などでは地盤沈下が起きている。延長800㍍余りの岸壁のうち、県漁協七尾支所近くの一部のコンクリートが崩れていて、海面より沈下している。周辺に土のうは積んであるが、それでも海水が道路に流れ込んでいる。排水ポンプも作動しているが、追いつていない。岸壁から30

このブログで輪島市の輪島漁港や鹿磯(かいそ)漁港での海底の隆起を取り上げた。同じ能登半島の海でも石崎漁港などでは地盤沈下が起きている。延長800㍍余りの岸壁のうち、県漁協七尾支所近くの一部のコンクリートが崩れていて、海面より沈下している。周辺に土のうは積んであるが、それでも海水が道路に流れ込んでいる。排水ポンプも作動しているが、追いつていない。岸壁から30 ㍍ほど離れた道路も冠水している。近くには川も流れている。冒頭で述べたように大潮と暴風雨などのリスクが重なれば、住宅地にまで被害が及ぶのではないだろうか。

㍍ほど離れた道路も冠水している。近くには川も流れている。冒頭で述べたように大潮と暴風雨などのリスクが重なれば、住宅地にまで被害が及ぶのではないだろうか。 たからだ。当面はイカリを使って海底のガレキなどを回収することになるようだ。

たからだ。当面はイカリを使って海底のガレキなどを回収することになるようだ。 た自宅に行き、庭に咲いていた花々なのだろう。いつもなら、自宅の玄関で生けて飾っていたかもしれない。その花々を眺めていとおしく思ったのだろう。さりげなく仮設住宅の軒下で生けた。

た自宅に行き、庭に咲いていた花々なのだろう。いつもなら、自宅の玄関で生けて飾っていたかもしれない。その花々を眺めていとおしく思ったのだろう。さりげなく仮設住宅の軒下で生けた。 の一般質問で馳知事が述べた。石垣の復旧には少なくとも15年以上はかかる見通しという(6月8日付・メデイア各社)。

の一般質問で馳知事が述べた。石垣の復旧には少なくとも15年以上はかかる見通しという(6月8日付・メデイア各社)。 おおむねであっても全区間で対面通行が可能になれば、がれき撤去などの復旧工事車両の移動時間も削減されて、復旧・復興が進むだろう。実際にのと里山海道を走行すると、進捗状況は道半ばではないかと思いをめぐらせてしまう。

おおむねであっても全区間で対面通行が可能になれば、がれき撤去などの復旧工事車両の移動時間も削減されて、復旧・復興が進むだろう。実際にのと里山海道を走行すると、進捗状況は道半ばではないかと思いをめぐらせてしまう。 るが、復旧工事では何ヵ所かを鉄橋にする作業が進められている=写真・上、6月6日撮影=。一方でまったく手つかずの状態の現場も散見する。道路のアスファルトに大きなひび割れが入り陥没している。崩落した道路を走行した乗用車が転落した現場はいまもそのままの状態だ=写真・中、同=。転落した車の現場は、のと里山海道の「被災のシンボル」のようにも見える。

るが、復旧工事では何ヵ所かを鉄橋にする作業が進められている=写真・上、6月6日撮影=。一方でまったく手つかずの状態の現場も散見する。道路のアスファルトに大きなひび割れが入り陥没している。崩落した道路を走行した乗用車が転落した現場はいまもそのままの状態だ=写真・中、同=。転落した車の現場は、のと里山海道の「被災のシンボル」のようにも見える。 道路を走ると、2015年にNHKで放送された、能登半島が舞台の連続テレビ小説「まれ」の主題歌「

道路を走ると、2015年にNHKで放送された、能登半島が舞台の連続テレビ小説「まれ」の主題歌「 所に行こうとするのか、あるいは枝を足すなど修復してこの地で営巣を続けるのか。どうなんだろう、ということだった。

所に行こうとするのか、あるいは枝を足すなど修復してこの地で営巣を続けるのか。どうなんだろう、ということだった。 現場ではショベルカーが動いていたが、がれきなどを運ぶトラックは見当たらなかった。以下は憶測だが、鉄やコンクリートを現場で仕分けして積み上げ、輪島港の浚渫(しゅんせつ)作業が終わり次第、トラックで港に持って行き、運搬船で各地に運び処理をするのだろうか。発災から5ヵ月余り、焦土と化した朝市通りはまるで時間が止まっていたが、ようやく動きだした。

現場ではショベルカーが動いていたが、がれきなどを運ぶトラックは見当たらなかった。以下は憶測だが、鉄やコンクリートを現場で仕分けして積み上げ、輪島港の浚渫(しゅんせつ)作業が終わり次第、トラックで港に持って行き、運搬船で各地に運び処理をするのだろうか。発災から5ヵ月余り、焦土と化した朝市通りはまるで時間が止まっていたが、ようやく動きだした。