☆再生可能エネルギー「風力」が自然災害と向き合うとき

きょうのブログの入力画面に、「ブログ開設から7000日」と表記されている。このブログのスタートは2005年4月28日なので、もう19年と2ヵ月だ。ただ、掲載回数を「カテゴリー」欄のものをすべて足すと3021回。ということは掲載は2.3日に1回の割合だ。50歳でブログを始めた当初は割とこまめにアップしていたが、途中から中だるみで月に数回という時期も続いた。還暦の60代に入ってからは「備忘録」という意味を込めてブログと向き合い再びこまめに掲載している。さて、いつまで続けることができるか。

元日の震災で能登の風力発電の多くが停止していることをブログ(3月12日付)で取り上げた。あれから3ヵ月余り経ったが現状は変わっていないようだ。能登には長さ30㍍クラスのブレイド(羽根)の風力発電が73基もある。立地する場所は珠洲市が30基、輪島市が11基、志賀町が22基、七尾市が10基で、いずれも震度6弱以上の揺れがあった地域だ。そのうち再稼働したのは、志賀町にある日本海発電(本社・富山市)の9基のみ。

先日(今月24日)珠洲市を訪れた際、山を見上げるとやはり風車はストップしていた=写真・上=。同市にある30基の風力発電を管轄している「日本風力開発」(東京)の公式サイトによると、発電所や変電所の敷地内外を徒歩によるアクセスやドローンおよび航空写真で確認した。その結果、1基についてはブレイド1枚の損傷を確認した、としている。「6月10日現在の状況」として、ブレイドの損傷原因を現在も引き続き追究中で、それ以外の風車およびほかの設備についても周辺安全に影響する損壊がないことを確認しながら、具体的な復旧方法や工程を関係機関とともに策定中、とある。しかし、再稼働の日程については公式サイトで記載はなかった。

先日(今月24日)珠洲市を訪れた際、山を見上げるとやはり風車はストップしていた=写真・上=。同市にある30基の風力発電を管轄している「日本風力開発」(東京)の公式サイトによると、発電所や変電所の敷地内外を徒歩によるアクセスやドローンおよび航空写真で確認した。その結果、1基についてはブレイド1枚の損傷を確認した、としている。「6月10日現在の状況」として、ブレイドの損傷原因を現在も引き続き追究中で、それ以外の風車およびほかの設備についても周辺安全に影響する損壊がないことを確認しながら、具体的な復旧方法や工程を関係機関とともに策定中、とある。しかし、再稼働の日程については公式サイトで記載はなかった。

風力発電が立地している山の近くで山崩れが起きていることが目視で確認できる。以下は憶測だが、それぞれの風車 までのアクセス(山道)が相当に崩れているのだろう。そのため、風力発電とつなぐ回線なども切れて電気が共有できなくなっているのではないだろうか。市内を車で走行していても、あちこちでがけ崩れなどを目にする=写真・下=。

までのアクセス(山道)が相当に崩れているのだろう。そのため、風力発電とつなぐ回線なども切れて電気が共有できなくなっているのではないだろうか。市内を車で走行していても、あちこちでがけ崩れなどを目にする=写真・下=。

能登半島の沿岸部、特に北側と西側は年間の平均風速が6㍍/秒を超え、一部には平均8㍍/秒の強風が吹く場所もあり、風力発電には最適の立地条件と評価されている。風力発電の増設も計画されていて、13事業・181基について環境アセスメントの手続きが進んでいる。しかし、今回の地震での復旧のプロセス、たとえば行政などとの連携による山道の修復作業などの具体案などが示されなければ、今後の増設計画も難しくなるに違いない。

風力発電は再生可能エネルギーのシンボルとされる。それが、自然災害にどう向き合うのか試されているのではないだろうか。

⇒27日(木)夜・金沢の天気 くもり

朝鮮による弾道ミサイル発射は5月30日以来で、その技術を用いた「人工衛星」の発射も含めてことしに入って7回目となる。(※イメージ図は、防衛省公式サイト「北朝鮮のミサイル等関連情報」より)

朝鮮による弾道ミサイル発射は5月30日以来で、その技術を用いた「人工衛星」の発射も含めてことしに入って7回目となる。(※イメージ図は、防衛省公式サイト「北朝鮮のミサイル等関連情報」より) 話は変わる。能登半島地震で金沢と奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」は輪島方面のみの一方通行が続いているが、来月7月17日から対面通行が可能になる。国土交通省がきのう発表した。ただ、穴水町の能登大橋付近では路面が一部崩落しており、9月末まで工事用信号で行き交う片側交互通行となる。(※写真は、国交省公式サイト「報道・広報」資料より)

話は変わる。能登半島地震で金沢と奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」は輪島方面のみの一方通行が続いているが、来月7月17日から対面通行が可能になる。国土交通省がきのう発表した。ただ、穴水町の能登大橋付近では路面が一部崩落しており、9月末まで工事用信号で行き交う片側交互通行となる。(※写真は、国交省公式サイト「報道・広報」資料より) きのう(24日)半島の尖端、珠洲市の被災地をめぐった。同市では3ヵ所で陸上自衛隊が入浴支援を続けている。その一つが市立宝立小中学校に設置されている仮設風呂。校舎の裏手に「男湯」テントと「女湯」テントがある=写真=。通りかかった中年男性に尋ねると、午後3時から入浴の受付が始まるとのこと。近くの仮設住宅に住んでいるという男性は「無料でとても助かっている」と話した。仮設住宅にも小さな浴槽はあるものの、足の膝を痛めていて足を伸ばすことができないので、ここを利用しているとのことだった。

きのう(24日)半島の尖端、珠洲市の被災地をめぐった。同市では3ヵ所で陸上自衛隊が入浴支援を続けている。その一つが市立宝立小中学校に設置されている仮設風呂。校舎の裏手に「男湯」テントと「女湯」テントがある=写真=。通りかかった中年男性に尋ねると、午後3時から入浴の受付が始まるとのこと。近くの仮設住宅に住んでいるという男性は「無料でとても助かっている」と話した。仮設住宅にも小さな浴槽はあるものの、足の膝を痛めていて足を伸ばすことができないので、ここを利用しているとのことだった。 ったり、下水管が復旧していないために風呂の湯が流せないというケースもあるようだ。

ったり、下水管が復旧していないために風呂の湯が流せないというケースもあるようだ。 「美しき川は流れたり」と讃えた犀川だが、けっこう暴れる川でもある。いつも通る橋から見ると、川かさはかなりだったが、なんとか治まりそうだったので安心した=写真・上=。

「美しき川は流れたり」と讃えた犀川だが、けっこう暴れる川でもある。いつも通る橋から見ると、川かさはかなりだったが、なんとか治まりそうだったので安心した=写真・上=。 を結ぶ「才田大橋」(365㍍)。橋梁の取り付け部分が液状化により1.5㍍ほど地盤が沈下した=写真・中=。この周辺は河北潟干拓地で、大小あわせて9本の橋梁があり、その中でも一番長い橋だ。

を結ぶ「才田大橋」(365㍍)。橋梁の取り付け部分が液状化により1.5㍍ほど地盤が沈下した=写真・中=。この周辺は河北潟干拓地で、大小あわせて9本の橋梁があり、その中でも一番長い橋だ。 はないだろうか。大橋の周辺では路面の沈下で大きな水たまりもできていた。

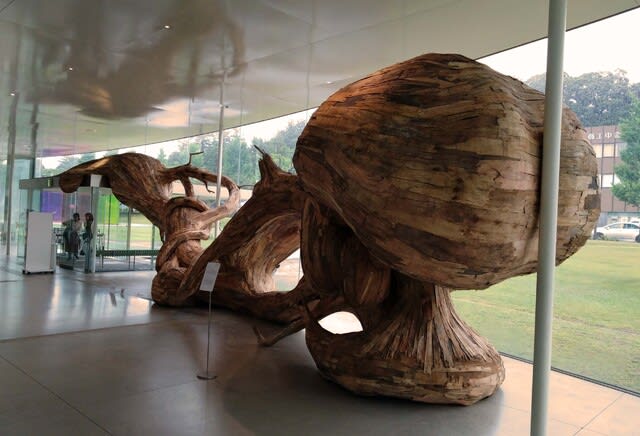

はないだろうか。大橋の周辺では路面の沈下で大きな水たまりもできていた。 その作品が気になり、きょう午前中に21美を訪れた。美術館のメインエントランスに鎮座するこの作品は『死の海』。説明書きによると、ブラジルの作家、エンリケ・オリヴィエラの作品(2024)。生命体のように曲がりくねるフォルムはオリヴィエラが20年来続けているシリーズの一つで、入り口という空間を支配する生き物のようにも感じる。

その作品が気になり、きょう午前中に21美を訪れた。美術館のメインエントランスに鎮座するこの作品は『死の海』。説明書きによると、ブラジルの作家、エンリケ・オリヴィエラの作品(2024)。生命体のように曲がりくねるフォルムはオリヴィエラが20年来続けているシリーズの一つで、入り口という空間を支配する生き物のようにも感じる。 て、家具や建物といった消費財にしている。こうした工程から出た木材をあえて作品として展示することで、人間と環境問題を考察してもらいたいとの意味を持たせている。今回の作品も、ブラジルで拾った膨大な合板の廃材に芸術作品という新たな生命に吹き込んだものだ=写真・下=。

て、家具や建物といった消費財にしている。こうした工程から出た木材をあえて作品として展示することで、人間と環境問題を考察してもらいたいとの意味を持たせている。今回の作品も、ブラジルで拾った膨大な合板の廃材に芸術作品という新たな生命に吹き込んだものだ=写真・下=。 梅雨の大雨で、案じるのは能登の被災地だ。震源近くの珠洲市や輪島市の中山間地をめぐると、山のがけ崩れ現場があちらこちらにあり、落ちてきた巨大な岩石が民家に迫っているところもある。あす予想される大雨でさらに土砂崩れによる二次災害が起きるのはないかと、被災地の人たちは懸念していることだろう。(※写真・上は、元日の地震で民家の裏山が崩れた輪島市内の中山間地)

梅雨の大雨で、案じるのは能登の被災地だ。震源近くの珠洲市や輪島市の中山間地をめぐると、山のがけ崩れ現場があちらこちらにあり、落ちてきた巨大な岩石が民家に迫っているところもある。あす予想される大雨でさらに土砂崩れによる二次災害が起きるのはないかと、被災地の人たちは懸念していることだろう。(※写真・上は、元日の地震で民家の裏山が崩れた輪島市内の中山間地) 孤立した輪島市内の民家=1月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影)

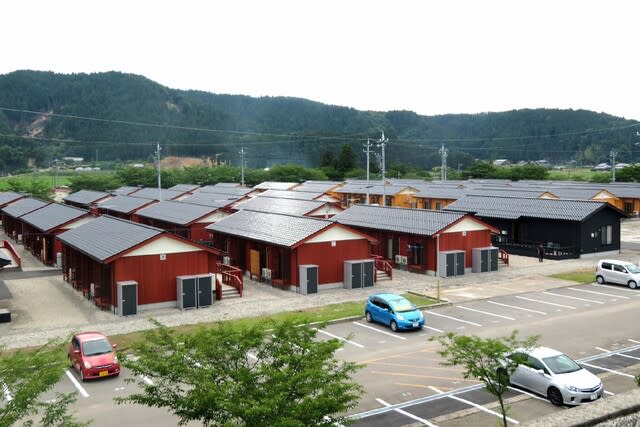

孤立した輪島市内の民家=1月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影) 仮設住宅が造られているのは観光名所である見附島を望む同市宝立町の市有地で、坂氏が手掛けるのは6棟90戸。きょう入居が始まるのは、そのうち最初に完成した30戸分となる。仮設住宅には坂氏のこだわりがある。木の板に棒状の木材を差し込んでつなげる「DLT材」を使用している。DLT材を積み上げ、箱形のユニットを形成する。石川県産のスギを使い、木のぬくもりが活かされた内装となっている。間取りは、6、9、12坪の3タイプがある。

仮設住宅が造られているのは観光名所である見附島を望む同市宝立町の市有地で、坂氏が手掛けるのは6棟90戸。きょう入居が始まるのは、そのうち最初に完成した30戸分となる。仮設住宅には坂氏のこだわりがある。木の板に棒状の木材を差し込んでつなげる「DLT材」を使用している。DLT材を積み上げ、箱形のユニットを形成する。石川県産のスギを使い、木のぬくもりが活かされた内装となっている。間取りは、6、9、12坪の3タイプがある。 仕切りスペースを造って市に寄贈した。間仕切りはプラスティックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。個室にはカーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けないのだ。この透けないカーテーン間仕切りは、今回の震災でも珠洲市や輪島市などの避難所で活用されている。

仕切りスペースを造って市に寄贈した。間仕切りはプラスティックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。個室にはカーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けないのだ。この透けないカーテーン間仕切りは、今回の震災でも珠洲市や輪島市などの避難所で活用されている。 隣接するスポーツ施設の屋上から眺めると、向こうには山並みが見え、近くには川が流れている。整備されているのは平屋建て木造長屋タイプの仮設住宅。周囲の風景とマッチしている。近くの市街地にはスーパーマーケットやガソリンスタンドなどもある。仮設住宅の町中を歩くと、子どもたちが遊んでいたり、ご近所さんたちが路上で会話する光景が見られた。また、掲示板には、週一の「日曜カフェ」のオープンや虫歯予防の「口腔ケア」、炊き出しなどのお知らせチラシが貼ってあった。駐車場も90台分が確保されている。冒頭で述べたように、ちょっとしたコンパクトタウンをイメージする風景なのだ。今月中にさらに70戸が完成する予定という。

隣接するスポーツ施設の屋上から眺めると、向こうには山並みが見え、近くには川が流れている。整備されているのは平屋建て木造長屋タイプの仮設住宅。周囲の風景とマッチしている。近くの市街地にはスーパーマーケットやガソリンスタンドなどもある。仮設住宅の町中を歩くと、子どもたちが遊んでいたり、ご近所さんたちが路上で会話する光景が見られた。また、掲示板には、週一の「日曜カフェ」のオープンや虫歯予防の「口腔ケア」、炊き出しなどのお知らせチラシが貼ってあった。駐車場も90台分が確保されている。冒頭で述べたように、ちょっとしたコンパクトタウンをイメージする風景なのだ。今月中にさらに70戸が完成する予定という。 で、能登半島地震282人は3番目の規模となる。以下、熊本地震は276人(うち関連死221人)と続く。

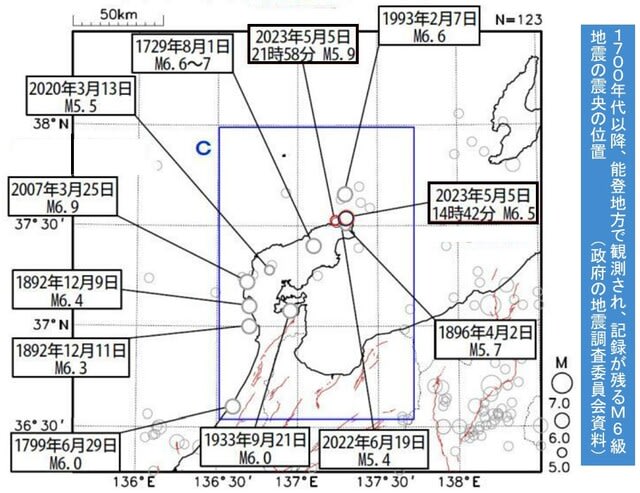

で、能登半島地震282人は3番目の規模となる。以下、熊本地震は276人(うち関連死221人)と続く。 震(マグニチュード6級以上)が起きているのだ(※図は、政府の地震調査委員会資料より)。

震(マグニチュード6級以上)が起きているのだ(※図は、政府の地震調査委員会資料より)。 そして今、県民、とくに金沢市民が気にかけているのは市内中心部を走る「森本・富樫断層」だ。国の地震調査研究推進本部は毎年、社会的に影響が大きい「主要活断層」を公表していて、そのうち切迫度が最も高い「Sランク」は全国で31あり、その一つが森本・富樫断層なのだ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。

そして今、県民、とくに金沢市民が気にかけているのは市内中心部を走る「森本・富樫断層」だ。国の地震調査研究推進本部は毎年、社会的に影響が大きい「主要活断層」を公表していて、そのうち切迫度が最も高い「Sランク」は全国で31あり、その一つが森本・富樫断層なのだ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。